3/15 『大地の再生in鹿児島 〜土砂災害警戒区域における環境診断〜』に参加してきました

3月15日、大地の再生を主宰されている矢野智徳さんが鹿児島に来られると聞き、参加してきました。

大地の再生の活動には過去に3回ほど参加したことがありますが、矢野さんに直接お会いするのは初めてです。今回はじっくりとお話を伺い、実際に見立てや作業されている様子を間近で拝見でき、今までとは違う角度から充実した時間を過ごせました。

↓最初の2回の感想等

現代土木の限界

今回のフィールドは、土砂災害警戒区域と区画整理事業が重なった地域で、現代土木の技術によって宅地開発が進んでいます。今後、おそらく法面(のりめん)に関する何らかの工事が行われることが予想される場所です。

現代の主流となっている土木技術の限界は、抽象化された限られた要素を短期的な視点だけで扱い、自然全体のつながりや働きを見失ってしまうところにあると感じています。

莫大なエネルギーが注ぎ込まれるにもかかわらず、結果的に自然の循環を断ち切り、本来備わっていた持続的な環境機能を損なわせてしまう。そのことが、近年頻発している大規模土砂災害を引き起こす一因となり、復興のためにさらにエネルギーを投入しては、より大きな断絶を生み出し、さらなる災害を招くという悪循環に陥っています。

今回の現場では、矢野さんとともに裏山を尾根筋から谷筋を歩きながら解説を聞くことで、また、今回の依頼主である、そこに住まわれてきた方々のお話を聞くことで、ここ数十年の間に、裏山周辺の自然がどのように変化し、機能を損なってきたのか、というのが体感とともによく分かりました。

そして、今かろうじて維持されている環境機能を決定的に分断・破壊してしまうような工事が、今後行われる可能性があるということも見えてきました。

こうした光景は、ある意味ではどこにでもある風景かもしれません。しかし矢野さんは、問題がすでに限界点に達しており、現状を放置できないと強く訴えています。まさに、この危機を踏まえたうえで、より豊かな環境と前向きな未来を創出しようという姿勢こそが、大地の再生の活動の根幹なのだと思います。

また余談ですが、今回の区画整理事業に関連して、大学との共同で「古民家村のような公園」が構想されているとも伺いました(具体的な計画を拝見したわけではないですが)。昔の民家には、周囲の自然とともに生きるための知恵が凝縮されています。しかし、自然本来の循環を断ち切ったうえで、形だけを再現しても本来の価値は活かされないでしょう。

矢野さんがよく「絵に描いた餅」と表現されていますが、まさに実態を伴わない見かけだけの再現では、せっかくの知恵や環境との共生関係を取り戻すどころか、かえって形骸化してしまうようにも感じます。だからこそ、この地域の自然がまだかろうじて保っている機能を断ち切ることなく、本来備わっていた循環のあり方をもう一度見つめ直す必要があるのではないかと思いますし、そうであるなら古民家村のようなものの意義も浮かび上がるように思います。

アニミズムと動態再起論

今回の活動を通じても、さまざまな発見がありました。最初に大地の再生に参加してからまだ1年ほどですが、振り返ると、その考え方と実践からはとても大きな影響を受けているように思います。環境について自分なりに考え、試行錯誤してきたことを総括し、「こういうことだったのか!」と実感させてくれる視点を与えてくれたのです。

「アニミズム」という概念を資本主義に対応する考え方として示してくれたのはジェイソン・ヒッケルでしたが、そのアニミズムをスピリチュアルな言葉ではなく、存在論や認識論として整理してくれたのがティム・インゴルドでした。

そして、それを具体的な実践として見える形で示してくれたのが大地の再生の活動だったわけです。

この流れを建築に結びつけ、自分なりに(できるだけ)分かりやすくまとめたのがインセクトのインセクトのストーリーであり、特に「アニミズムと大地の再生」に関する関係を扱ったのが『アニミズムって何?~土と風の話』です。興味がある方はぜひご覧ください(大地の再生には後編で触れています)。

また、オノケンのブログで考えたことを一度まとめたインセクトのストーリーを、再度オノケンのほうで整理し直したものが『動態再起論』になります。

これは、大地の再生の思想を、私の関心領域である建築分野に焼き直したとも言えますが、それだけ大地の再生から得たヒントは大きかったということです。

結局のところ何が大切なのか?

結局のところ、何がいちばん大切なのでしょうか。これは私にとって重要な問いです。

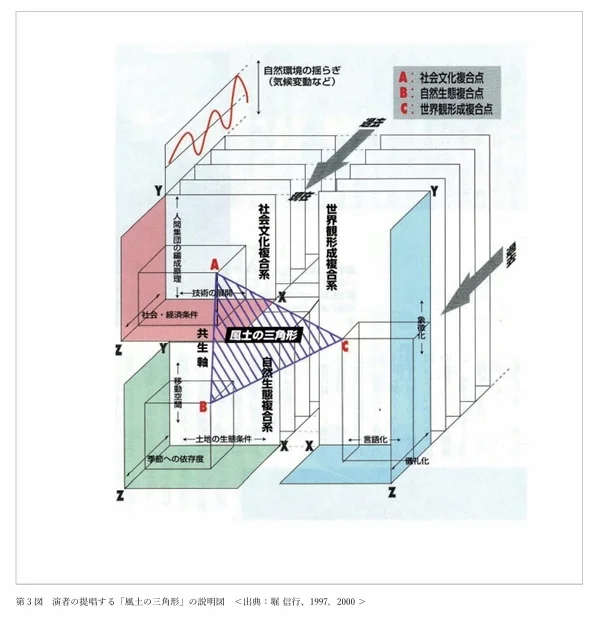

今回の活動後に『今を生き抜く風土学』というシンポジウムの記録を購入しました。その中で風土再生学会会長の堀信行氏が「風土の三角形」という考え方を紹介されていました。

1987年の論文で提唱されたもので、社会文化と自然生態をバラバラに考えるのではなく、両者を結びつける軸として「世界観形成の系」を設定したというのです。つまり、世界観をいかに形成するかが、さまざまな分断を解消するうえで重要なポイントになるということではないでしょうか。

ここまでの文脈で言い換えるなら、「どうすればアニミズム的な存在論に立ち返ることができるか」という問いにもつながると思います。私自身、環境問題は「省エネ」などの技術的な話というより、「自然とのエコロジカルな関係性」を築けるかどうか、つまり想像力の問題ではないかと考えてきました。それは端的に言えば、“アニミズム的な存在論に立ち返ることができるか”という点に行き着きます。

では、そのような世界観をどう形成すればよいのか。本などで知識を仕入れるだけでは難しいと思います。普段の生活の中で、能動的に環境と関わろうとする姿勢が育まれなければ、世界観は変わらないのではないでしょうか。

ティム・インゴルドの著書『生きていること』でも、「アニミズムとは世界の構造を理解する方法ではなく、世界を生きるための方法」だと説かれています。デカルト的な世界観がインストールされている私たちは、すぐに要素に分解してそれが何かを判断しがちですが、アニミズムにおいては、生き方そのものが焦点となります。世界の構造について知るだけではなく、世界の中で生きる方法を取り戻すことが大切だというわけです。そのためには、部分ではなく全体を俯瞰的に捉えたうえで眼の前の現象と向き合う視点と想像力が必要です。

大地の再生の活動後、矢野さんは「経験が浅くても、立ち止まってしっかり感じ取ろうとしながら実践を進めれば、大きく間違えることはなく、全体としてプラスに働く」といった趣旨のことをおっしゃっていました。大きな全体のつながりや働きを意識しながら、「世界を生きるための方法」として「感じ取る」姿勢を育む。知識や経験は、その“感じ取る”行為のためにこそ活きるのだと感じます。

近代は、“感じ取る”という行為を省略し、認知的な負荷を軽減してきた歴史とも言えます。便利な社会になりましたが、考えなくても済むようにすることを“進歩”として追求してきた側面があります。しかし数世代前は、人々が生きるために誰もがこの“感じ取る”姿勢と能力を当たり前に持っていたはずです。矢野さんは「一人前になる」とはそうした力を身につけることだとおっしゃいます。

現代のさまざまな危機的状況を考えると、“世界を生きるための方法”や“感じ取る力”を養える環境づくりが、今を生きる大人の重要な役割なのだと思います。そして建築においても、この“感じ取る姿勢”と“感じ取る能力”をどう育むかは、とても大切な要素です。ですので、現代の「環境建築」がそれに逆行しかねない面があることが、私の葛藤の原因でもあるわけです。

そして、例えばアフォーダンス的な生態学をベースに20年以上悶々としながら考えてきたことは、あながち間違っていなかったのかもしれないと思うわけです。

ちなみに現在、大地の再生の活動は「一般財団法人 杜の財団」が主体となって行っており、会員の募集も行っているようです。

また、大地の再生が培ってきた視点や技術を研究・実用化していくための学術連携機関として「風土再生学会」が設立されています。

さらに、技術を普及するための足がかりとして特許出願も行っているようです。(特許情報プラットフォームで「杜の財団」で検索するとヒットします。)

以上が、今回の活動を通じて感じたことです。私自身、これからも大地の再生の視点を学びながら、自分の専門である建築の分野でどう実践できるかを探っていきたいと思います。

循環のイメージを高めたい B281『活かして究める 雨の建築道』(日本建築学会編)

循環のイメージを高めたい B281『活かして究める 雨の建築道』(日本建築学会編) インセクト ストーリー ~生命の躍動感を建築に! 動画紹介

インセクト ストーリー ~生命の躍動感を建築に! 動画紹介

出会う建築

出会う建築 動態再起論

動態再起論 環境配慮型ブランド

環境配慮型ブランド 不動産

不動産