住宅・施設・店舗などの新築・改装を考え始めた方へ ~ はじめての建築ガイド

- Home

- ≫

- 住宅・施設・店舗など...

建物を新しく建てよう、あるいは今ある建物を改装して活用しよう――そう考えたとき、初めての経験で「何から始めればいいんだろう?」と戸惑う方も多いかと思います。

このガイドでは、そんな方々に向けた計画の進め方や検討のステップを一級建築士としての経験をもとに分かりやすくまとめました。

目的に向かって最初の一歩を踏み出す際に、少しでもお役に立てれば幸いです。

1. このガイドの概要

→別の章へ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

本ガイドでは、住宅・施設・店舗などの新築や改装を「全くの初心者」からでも分かりやすく理解できるよう、以下のポイントを中心に解説しています。(ここでは、私が主宰している事務所【オノケン】の方針に限らず、より一般的な視点からまとめるように心がけました。もしオノケンの方針について知りたいは最終章をご覧ください。)

1-1.対象者のイメージ

- 新築・改装を思い立ったばかりで、どのように進めれば良いのか分からない方

- 設計事務所や工務店、ハウスメーカーなど、依頼先の違いを知りたい方

- 建築のプロセスから環境や設備、デザインなど、幅広い要素の全体像を把握したい方

1-2.ガイドの構成と内容

- 土地・物件探しから設計・施工のプロセスまで、時系列に沿って説明

- 新築と改装のどちらを選ぶべきかなど、トピックの検討ポイントを紹介

- 予算や法規、スケジュールといった基礎知識をわかりやすく整理

1-3.読み方のヒント

- 章ごとにテーマが分かれているので、「今知りたいポイント」から読み始めてもOK

- より詳しく知りたい方は、リンクカードをクリック

- すでに検討が進んでいる方は、チェックリストとして活用するのもおすすめ

このガイドを読むことで、建築プロジェクトの全体像がつかめるだけでなく、次に何をすればいいかが明確になるはずです。

ぜひ、理想の空間をかたちにしていくための最初の一歩としてご活用ください。

2. 新築・改装を始める前に押さえておきたいこと

→別の章へ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11

新築や改装を始めるにあたっては、最初に押さえておくと、その後のプロセスがスムーズになるポイントがいくつかあります。本章では、それらを

- 自分自身でしっかり考えておいたほうがよい項目

- 知識として把握しておくべき項目

の2つに分けて解説します。

目的やスケジュール、予算などを「自分で考えるべきこと」として整理すると同時に、法律やリスク管理といった「知識として知っておくべきこと」も、早めに押さえておくと安心です。

2-1.考えておきたいポイント

2-1-1.目的と優先順位の明確化

→別のポイントへ [2-1-1] 2-1-2 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-1-6 2-1-7 2-2

まずは、「なぜ新築・改装を始めたいのか」という目的・理由をはっきりさせましょう。建築には無数の選択肢があり、ゴールを見失ったままでは、思い描く結果にたどり着くのは難しくなります。

また、予算を含むさまざまな制約があるなかで、すべての希望を実現するのは容易ではありません。だからこそ、「自分は何を大切にしたいのか」という優先順位を整理しておくことが重要です。これにより、より納得のいく建築計画を立てられるだけでなく、設計者に最大限の力を発揮してもらえるようになります。

とはいえ、最初からすべてを決め打ちする必要はありません。設計の過程で目的や優先順位が変わることもありますし、自分でも気づかなかった大切なことを発見するかもしれません。その変化を柔軟に受け止めながら、根底にある「何のために建てる・改装するのか」を常に意識しておくことが大切です。

↓優先順位の立て方についてより知りたい方へ。

2-1-2.スケジュール感の把握

→別のポイントへ 2-1-1 [2-1-2] 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-1-6 2-1-7 2-2

次に、「いつまでに実現したいのか」を明確にしておきましょう。

たとえば、住宅なら「子どもが小学校に入学する前に完成させたい」、施設なら「新年度までにオープンしたい」、店舗なら「この時期に合わせて開業したい」など、さまざまな希望や制約があるかもしれません。逆に「特に期限はないので、じっくり検討したい」という場合もあるでしょう。

実際に必要となる期間は、建物の用途や規模、依頼先の体制によってまちまちです。住宅の新築なら数カ月~1、2年ほど、規模の大きい施設では2年以上かかるケースもあります。

こうしたスケジュール感を把握しておくと、

- 今すぐ動き始める必要があるのか

- 少し時間に余裕を持って検討できるのか

- そもそもスケジュールを見直さなければならないのか

といった行動指針が明確になります。

また、用途や規模ごとの一般的なスケジュールを知るためにも、早い段階で建築士などの専門家に相談することをおすすめします。そうすることで、スケジュール管理や調整をスムーズに進めることができるでしょう。

2-1-3.予算の考え方、ローン・資金調達の方針

→別のポイントへ 2-1-1 2-1-2 [2-1-3] 2-1-4 2-1-5 2-1-6 2-1-7 2-2

計画をスムーズに進めるには、「どの程度のコストをかけられるか」という予算感をあらかじめ把握しておくことが大切です。

実際には、建物の本体工事費以外にも下記のような費用がかかるため、総予算として考える必要があります。

- 土地代(新築の場合)

- 設計料(建築士などへ支払う費用)

- ローンの手数料や税金(印紙税、不動産取得税など)

- 引っ越し費用

- 建築工事以外のインテリア・家具代 など

・割り振りを考える重要性

- 土地代と本体工事費のバランス

「土地を購入したはいいが、工事費が不足してしまった…」といった事態を避けるためにも、全体の予算配分をあらかじめイメージしておきましょう。 - 予備費の確保

地盤改良や追加工事など、思わぬ出費が発生する可能性があります。総予算の中にある程度の余裕を持たせることをおすすめします。

・ローン・資金調達を検討する

- 融資先の選定と自己資金との配分

住宅ローンや事業用融資、自己資金など、どこからいくら借りるのか、返済プランはどうするのかをざっくり把握しておくと、その後の計画が無理なく進めやすくなります。 - 補助金や助成制度の活用

省エネ改修や耐震改修など特定の条件を満たせば、国や自治体の補助金・助成金を利用できる場合もあります。条件や申請時期など、早めに情報収集しておくと良いでしょう。

・専門家への相談

とはいえ、初めての方には不明点も多いと思います。まずは金融機関や建築士、ライフプランナーなどに気軽に相談してみてください。費用の目安や融資の条件、将来のライフプランに合わせた最適な予算配分など、具体的なアドバイスが得られます。

また、近年は工事費が高騰するなど、予算をめぐる状況も大きく変化しています。こうした変化に対応できるよう、臨機応変に考え方を見直すことも重要です。

↓資金計画についてより詳しく知りたい方へ。

2-1-4.将来の拡張性・ライフステージの変化

→別のポイントへ 2-1-1 2-1-2 2-1-3 [2-1-4] 2-1-5 2-1-6 2-1-7 2-2

今の状況だけでなく、将来のライフステージの変化を見据えて計画を立てることも大切です。

たとえば住宅なら、子どもの成長や親との同居といった家族構成の変化を見越した空間づくりを検討すると、あとで大きく手を加えなくて済むかもしれません。また、店舗や施設であれば、事業拡大や業態変更、設備の追加に柔軟に対応できる設計を考えておくと、予想外の出費や工期の延長を防ぎやすくなります。

一方で、子どもが巣立った後に「夫婦二人の生活には広すぎる」というケースもありえます。予算のなかで計画を立てる際には、具体的な生活シーンをイメージしながら、コンパクトにまとめる工夫をするなど、無理のない規模を模索することも必要でしょう。

いずれにしても、慣習や一般的な事例だけにとらわれず、長期的な視点に立って具体的にイメージすることで、あなた自身にとって最適な選択肢が見えてくるはずです。

2-1-5.新築 vs. 中古リノベーション

→別のポイントへ 2-1-1 2-1-2 2-1-3 2-1-4 [2-1-5] 2-1-6 2-1-7 2-2

新たに建物を計画するうえで、「新築で建てるか」「既存の建物をリノベーションするか」で悩む方は少なくありません。

ここでは、それぞれのメリット・デメリットや注意点をまとめました。あくまで一般的な傾向ですが、価値観や優先順位、建物の状態によって大きく変わる場合があるので、あらかじめ把握しておくとよいでしょう。

・新築の場合

- メリット

- 一から設計できるため、比較的自由度が高い

- 最新の技術や設備を採用しやすく、断熱や耐震性能を確保しやすい

- 既存の条件に縛られないため、設計そのものが進めやすい

- デメリット

- 土地代や工事費が高額になることが多い

- 工事期間が長引く傾向がある

- 解体や新築工事など、環境負荷が大きくなりがち

・中古リノベーションの場合

- メリット

- 建物や土地をうまく選べば、工事費などのコストを抑えられる

- 工事期間が比較的短くなる場合が多い

- 既存の建物が持つ味わいや歴史的価値を活かせる

- デメリット

- 既存の構造や間取りに合わせる必要があるため、自由度が下がる

- 十分な性能(耐震・断熱など)を確保しようとすると、意外にコストがかさむことも

- 設計に着手する前の調査や解体が必要で、手間と時間が増えがち

- 選ぶ物件や建物の状態次第で、想定外の修繕費が発生する可能性がある

・環境面での比較

- 新築

- 高い断熱性能や効率的な設備を導入しやすいため、完成後の環境負荷を抑えられる可能性が高い

- ただし、解体や新築工事時に多くの資源を消費するため、工事段階の環境負荷は大きくなりがち

- 中古リノベーション

- 既存の建物を活用するぶん、工事自体の環境負荷は新築に比べて軽減される

- ただし、断熱性能などが十分でないまま使い続けると、長期的に空調負荷が高くなる恐れがある

・どちらがいいかは「状況と価値観」に左右される

一見すると、新築はコストや工期がかかる分、性能やデザイン性を確保しやすい。一方、リノベーションは費用を抑えられ、既存の味わいを活かせる――というイメージがあるかもしれません。しかし、実際には

- 既存建物の状態(耐震性能や断熱性能、設備等の老朽化など)

- 求める性能や規模

- 個人または事業の価値観・優先順位

といった要素が影響し、新築と同等の工事費がかかるリノベーションもあれば、新築より魅力的なリノベーションもあります。

また、リノベーションで古い年月を引き継ぐことに大きな価値を感じる人もいれば、「新しいものが良い」と感じる人もいます。環境負荷についても、新築・リノベーションのどちらにも一長一短があるため、何を重視するかで判断が変わるでしょう。

最終的には、既存の建物や土地の状況、あなたの価値観やライフスタイル、将来的な展望を踏まえたうえで、実現可能な選択肢をじっくり吟味することが大切です。必要に応じて専門家に相談し、費用や性能、環境面のバランスを総合的に判断してみてください。

↓まちづくりの視点からリノベーションの可能性について知りたい方へ。

2-1-6.デザイン・コンセプトの方向性

→別のポイントへ 2-1-1 2-1-2 2-1-3 2-1-4 2-1-5 [2-1-6] 2-1-7 2-2

どのようなデザインやコンセプトで建物をつくりたいか――これは、好みや価値観、さらに店舗や施設であれば事業の趣旨やブランディングの方向性に大きく左右されます。まずは、おおまかなイメージをもっておくことが大切です。

ただし、具体的なスタイルや見た目のイメージを固めすぎると、それに引っ張られて本来必要だった要素や新しい可能性を見落としてしまうこともあります。どんな生活を実現したいか、建物を通じて利用者にどんな価値を届けたいかといった、より抽象的なテーマや理想像をまず意識すると、デザインに対する優先順位や大切にしたいポイントが自然と見えてくるでしょう。

また、依頼先によって得意分野やデザインのテイストが異なるため、

- 建築を通じて実現したい暮らし方・利用体験

- どの程度の裁量を設計・施工者に委ねるか

といった観点を明確にしておくと、パートナーを選びやすくなります。

たとえば、依頼先のデザインセンスに期待して大部分を任せたいなら、柔軟な提案力を持つ設計事務所に相談するのも一案です。逆に、自分自身である程度コントロールしながら進めたい場合は、コミュニケーションを密に取り合える相手を選ぶ必要があります。

具体的な写真やスケッチなどを提示するのも良いですが、それ以上に「こんな暮らしがしたい」「この建物でこんな価値を提供したい」という抽象的なイメージをしっかり共有しておくと、設計者側もより幅広い可能性を探りながら、理想に近づく提案をしやすくなります。

2-1-7.環境への配慮(サステナビリティ)

→別のポイントへ 2-1-1 2-1-2 2-1-3 2-1-4 2-1-5 2-1-6 [2-1-7] 2-2

2025年4月からは、ほぼすべての建物で省エネ基準を満たすことが義務化されます。これに伴い、環境への配慮をどのように考えるかが、建築計画を進めるうえで以前にも増して重要になってきています。

環境配慮の手法には、断熱・気密性能の向上や自然エネルギーの活用、グリーンインフラ(植栽・緑化)の導入など多種多様なものがあります。しかし、取り組みの範囲やレベルには大きな幅があり、コストやライフサイクルコスト、施主の価値観などによって最適解は異なります。そのため、どこまで導入したいのか、何を優先したいのかを検討しておくことが大切です。

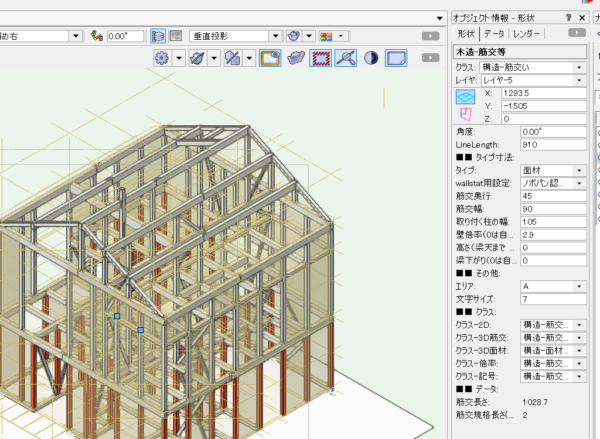

また、私たちの事務所では環境配慮型のブランドを立ち上げましたが、ここでは具体的な手法の前に、どのような考え方や向き合い方があるか、というところに立ち返って考えようとしています。このように、環境意識が高まっている今、環境に向き合うスタンスは設計者や依頼主ごとにさまざまです。

また、計画手法も、一般的な仕様を当てはめるだけのケースから、太陽の動きや過去の気象データ、周辺建物の状況を考慮して厳密にシミュレーションをするケースなど対応には幅があります。

したがって、まずは自分自身がどのように環境と向き合いたいのかを整理し、依頼先にもその考え方を共有してみましょう。依頼先がどのようなポリシーや技術的アプローチを持っているかを踏まえたうえでパートナーを選ぶことで、より納得感のある建築計画を進めやすくなります。

↓環境配慮型ブランド「インセクト」を立ち上げましたので興味のある方はどうぞ。

↓インセクトのコンセプトを動画でも紹介しています。

↓環境シミュレーションの実例を知りたい方に。

2-2.知っておきたいポイント

2-2-1.法規・規制の基本

→別のポイントへ 2-1 [2-2-1] 2-2-2 2-2-3 2-2-4 2-2-5 2-2-6

新築や改装の計画を進めるうえで、まずはどのような法規や規制が適用されるのかを押さえておきましょう。建築には多くの法律や条例が関係し、場合によっては用途別の個別法令も絡んでくるため、早めの情報収集が大切です。

ですが、まずは、どんな規制があるかをある程度把握しておけば大丈夫です。具体的なチェックは専門家に任せたほうが賢明ですので。

主な法令・規制の例

- 建築基準法

- 建物の構造や安全性、居住性に関する基準を定めた法律。

- 新築だけでなく、増改築や大規模リノベーションにも適用されます。

- 都市計画法(用途地域・建ぺい率・容積率など)

- 都市計画区域内では、住宅地、商業地、工業地など用途ごとに地域が分けられており、それぞれで建てられる建物の種類や規模が異なります。

- 建ぺい率・容積率によって、敷地内に建てられる建物の大きさや高さが制限されるため、計画に影響が大きい部分です。

- 消防法・その他の関連法

- 用途によって必要な消防設備(スプリンクラー、自動火災報知機など)の設置が義務付けられています。

- 飲食店や医療・福祉施設などの場合は、保健所や業種別の許認可にも対応する必要があり、建築にも一定の制限がかかります。

- 景観条例・風致地区など地域独自の規制

- 一部の地域では、景観を保護するために建物の高さや外観、色彩を制限する条例が定められています。

- 自然公園法や文化財保護法などが絡むケースもあるため、地域の特性を事前に確認しておきましょう。

早めの確認が重要

- 計画地の用途地域や建築可能な規模・用途を調べるだけでも、計画の大枠が見えてきます。

- 全てを把握するのは困難であり、また後から想定外の制限が見つかった場合、設計を大きく変更しなければならないリスクもあるため、早めに専門家や行政の窓口へ相談するのが得策です。

2-2-2.必要手続き・申請の流れ

→別のポイントへ 2-1 2-2-1 [2-2-2] 2-2-3 2-2-4 2-2-5 2-2-6

法規や規制の概要を把握したら、全体のスケジュール感をざっくり掴むために実際の手続きや申請の流れを見ていきましょう。

計画の内容や建物の用途・規模によっては、以下のフローに加えて個別の許認可が必要になる場合もあります。

また、2025年4月からは、改修工事も含め申請の対象となる建物の範囲が拡張し、必要な図面等も増えますので注意が必要です。

1. 事前相談・情報収集

- 行政や専門家へのヒアリング

- 用途地域や建ぺい率、消防法の適用など、基本的な制限を確認。

- 飲食店や宿泊施設など業種ごとの要件を把握する。

- ライフラインの状況確認

- 水道・電気・ガスなどの引き込み条件や設備容量などを調べておきます。

2. 設計・図面作成

- 設計事務所や工務店と打ち合わせ

- 建物のコンセプト・用途・規模を踏まえ、法規に適合した設計を進める。

- 必要書類の準備

- 建築確認申請に必要な図面(平面図、立面図、構造図、設備図など)や書類を整える。

3. 建築確認申請(該当する場合)

- 確認検査機関や行政への申請

- 一定規模以上の新築・増改築・大規模改装では、建築確認申請が必要です。

- 審査・補正対応

- 設計図書や申請内容に不備があれば、修正や追加資料を求められることがあります。

4. 着工と中間検査(該当する場合)

- 確認済証の交付後に工事着工

- 必要に応じて、構造部分や防火設備の中間検査を受けるケースも。

- 施主や設計事務所による現場監理

- 設計と施工が図面どおりに進んでいるかを定期的にチェックします。

5. 完了検査・検査済証の取得

- 工事完了後の最終検査

- 問題がなければ検査済証が交付され、建物の法的な適合が確認されます。

- 用途変更がある場合

- 店舗や施設への用途変更では、消防や保健所の検査などが追加で必要になることもあります。

6. その他の業種別許可申請(必要に応じて)

- 飲食店営業許可、旅館業許可、医療・福祉施設の指定申請など

- それぞれに応じた基準や設備をクリアし、別途検査・審査を受けて許可を取得します。

7. 引き渡し・使用開始

- 建物の引き渡し・入居準備

- 最終的な内装工事や家具・設備の搬入を行い、使用開始。

- 開業・運営開始

- 店舗や施設ならオープン準備を整え、営業許可を得たうえで本格稼働となります。

まとめ

- どの段階で何を申請し、どのくらい時間がかかるのかを把握しておくと、スケジュール管理がしやすくなります。

- 計画内容や所在地によって必要な手続きが変わるので、専門家や役所の担当部署に早めに確認しましょう。

- 工事開始の許可が下りる前に着工すると違法行為となり、完了後の検査済証が取得できないなど大きなリスクを伴います。

法律や条例に合致した上で、より理想的な建物を実現するためにも、手続き面のスムーズさは重要です。 設計者や施工会社、行政機関と連携しながら、工程表と照らし合わせて進めていくと安心です。

2-2-3.耐震・構造に関する基礎知識

→別のポイントへ 2-1 2-2-1 2-2-2 [2-2-3] 2-2-4 2-2-5 2-2-6

地震の多い日本で建築を行う際、耐震性能や構造安全性は最優先で考えるべきポイントです。とくに近年は建物の構造に関する法規制や審査体制が段階的に強化されており、小規模住宅を含むあらゆる建物が、より厳格な基準を満たすことを求められるようになっています。

以下、注意すべきポイントをまとめておきます。

1. 小規模建物(旧四号建物)にも構造審査が義務化(2025年4月~)

- これまでの制度

旧四号建物(おおむね木造2階建て以下の住宅など小規模な建物)は、構造計算書の添付や詳細な審査が不要とされてきました。

そのため一部では、構造計画が十分に検討されないまま建設されるケースもあり、問題視されていました。 - 今後の変更

2025年4月以降は、このような小規模建物でも構造審査が必要になる範囲が拡張されました。構造的に妥当な計画であるかを第三者がチェックすることで、ずさんな構造設計のリスクを減らす狙いがあります。 - 好ましい影響

構造の安全性が確保されやすくなるため、建物全体の品質向上につながることが期待されています。これから住宅を建てる方にとっては、法令改正に伴ってより安心できる建物を手に入れやすくなるメリットがあるといえます。ただし、審査側の業務量が大幅に増え、審査期間が長期化することが予想されるので注意が必要です。

2. 耐震基準の改正の歴史と改修・用途変更時の注意点

日本の耐震基準は、大きな地震のたびに改正・強化されてきた歴史があります。

- 1971年(昭和46年) 旧耐震基準以前

- 戦後の高度成長期を経て、建物が増えるにつれ、地震被害の例が蓄積されていった時期。

- 1981年(昭和56年) 新耐震基準導入

- 1978年の宮城県沖地震を機に、設計用地震力の考え方を改め、より安全性を高めた基準を導入。

- 1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物は「新耐震基準適合」と呼ばれます。

- 2000年(平成12年) 基準法改正

- 木造住宅の筋交いや接合部金物の規定がより厳格化。

- 構造計算適合性判定制度が導入され、一部の大規模・高層建物については第三者審査が必要に。

- 2006年(平成18年) 耐震偽装問題と建築基準法改正

- 耐震偽装事件を受けて審査体制が強化され、確認申請の審査が厳しく・時間がかかるように。

- 2025年4月(令和7年) 四号建物への構造審査拡大

- 小規模住宅にも構造審査が必須化され、木造住宅の安全性がさらに確保されやすくなる見込み。

改修・用途変更時の注意点

- 既存不適格への対応

- 築年数の古い建物は現行の耐震基準を満たしていないことがあるため、増築・改修の際は耐震診断や補強工事の検討が不可欠です。

- 用途変更時の安全性チェック

- 店舗や施設へ用途変更する場合、想定される人数や荷重が変わるため、構造補強や消防設備の追加などが必要になるケースもあります。

3. 安全性は最優先に

- 居住者や利用者の生命を守る

地震や災害に強い建物をつくることはもちろん、改修時にも安全性を最優先に考える姿勢が重要です。 - 専門家との連携

構造設計や耐震診断は、高度な専門知識と経験を要する領域です。設計者・構造技術者と連携しながら、適切な検討と補強を進めましょう。

まとめ

- 2025年4月から小規模建物(四号建物)でも構造審査が義務化

これまで構造計算書の添付が不要だった小規模住宅にも審査が入り、より安全性が確保されやすくなると期待されています。 - 新耐震(1981年 昭和57年)前後の差を意識する

1981年6月1日以前に建築確認を受けた建物は「旧耐震基準」、それ以降は「新耐震基準」で設計されている可能性が高いです。

新耐震基準では設計用の地震力が見直され、より厳しい条件で安全性を確保するようになっています。築年数が古い建物ほど、現行基準とのギャップが大きい場合があるので要注意です。 - 中古住宅の注意点(耐震診断や補強が必要なケースも)

旧耐震基準で建てられた住宅を購入し、リノベーション(改修)や用途変更を行う場合は、耐震診断を受けて現行基準との乖離を確認しましょう。

必要に応じて耐震補強工事を施すことで、安全性を高めるだけでなく、補助金・助成金の対象となる場合もあります。 - 安全性は最優先課題

地震や災害に対する建物の安全性は、ライフサイクル全体にわたって大きな影響を及ぼします。

新築・中古を問わず、専門家(構造設計者や建築士)との連携により、必要な補強や構造計画を正しく行うことが不可欠です。 - 長期的視点で計画を

予算や工期の都合もありますが、適切な構造設計こそが長期的に見た安心・快適性を支える土台となります。

築年数や構造種別、用途変更の有無などを総合的に考慮し、将来にわたって安心して使える建物を目指しましょう。

建築計画を進めるうえでは、「地震に強いこと」を前提にした安心設計を心がけましょう。予算とのバランスもありますが、適切な構造計画こそが長期にわたる安全と快適さを支える土台となります。

私の事務所では、必要な構造計算に加え、木造住宅などでは構造シミュレーションの結果を動画で視覚化する検討も行っております。

↓構造シミュレーションについて紹介しています。

2-2-4.補助金・助成金の種類と条件

→別のポイントへ 2-1 2-2-1 2-2-2 2-2-3 [2-2-4] 2-2-5 2-2-6

建築計画には大きな費用がかかるため、国や自治体、その他の団体が提供する補助金・助成金を活用することで、負担を軽減できる場合があります。

制度は多岐にわたるうえ、年度ごとに新設・廃止・内容変更が行われることも珍しくありません。早めの段階で情報収集し、利用可能なものがあれば検討してみると良いでしょう。

ここでは代表的な補助金等の一部を紹介します。

1. 省エネ・環境配慮関連

- ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)支援事業

- 高断熱・高気密化や省エネ設備、太陽光発電などの導入により、一次エネルギー収支をおおむねゼロにする住宅を対象にした補助金です。

- 公募時期や予算枠があり、応募多数の場合は抽選になることも。

- 地域の独自制度

- 自治体によっては、断熱改修や省エネリフォームに対して独自の補助を行っているケースがあります。

- 条件として「既存住宅を一定の基準以上に断熱性能を向上させる」などが設定されることが多いです。

2. 耐震・防災関連

- 耐震改修促進事業

- 旧耐震基準(1981年以前)の建物を中心に、耐震診断・改修工事費用の一部が自治体や国から助成される制度です。

- 補助率や上限額は地域によって異なるため、役所の担当部署や設計事務所に問い合わせましょう。

- 防災対策補助金(自治体独自)

- 地域の防災強化を目的とした助成金で、ブロック塀撤去・改修費の補助など、耐震補強以外の要素を含む場合もあります。

3. バリアフリー・福祉関連

- 高齢者・障がい者向け住宅改修助成

- 手すりの設置や段差解消、トイレ・浴室の改修などバリアフリー工事の一部を助成する制度です。

- 介護保険の住宅改修費支給制度など、利用者の介護度合いによっても支援内容が変わります。

4. 地域活性化・空き家活用関連

- 移住・定住促進補助金

- 空き家バンク制度に登録された物件を取得・改修する場合など、地方自治体が移住者を呼び込むために補助金を出すケースがあります。

- 地方ならではのユニークな支援内容(例:家賃補助、子育て世帯への特別補助)も要チェック。

2-2-5.メンテナンス・ランニングコストの見通し

→別のポイントへ 2-1 2-2-1 2-2-2 2-2-3 2-2-4 [2-2-5] 2-2-6

新築・改装を行う際、つい建設費用や初期投資に目が行きがちですが、建物を長く快適に使うには、メンテナンスやランニングコストをきちんと見据えた計画が欠かせません。完成後も発生する経費を把握しておくことで、将来的な負担を軽減し、予期せぬトラブルを回避しやすくなります。

1. 建物のライフサイクルを意識する

- 定期的な点検・補修

外装の塗装、屋根や防水シートの補修、設備機器の更新など、建物には定期的に見直しが必要な部分が多くあります。 - 長期修繕計画

マンションや大規模施設などでは、10年・20年先を見据えた長期修繕計画を立てることが一般的。戸建住宅でも同様の視点で、定期的に費用を積み立てたり、計画的に改修したりすることが理想です。

2. 光熱費・設備のコスト

- 省エネ性能とランニングコストの関係

初期投資として断熱性能や設備にコストをかけると、冷暖房負荷が低減し、月々の光熱費を削減できる場合があります。長期的に見ると、初期費用を上回るメリットが生まれることも。 - 設備機器の交換時期

給湯器や空調設備などは、10~15年ほどで交換が必要になるケースが多いです。大きな出費になるため、あらかじめ寿命を把握しておくと資金計画が立てやすくなります。

3. 建材・設備選定とメンテナンス性

- メンテナンス性の高い建材

外壁や屋根材、床材など、選ぶ素材によっては定期的な再塗装や防水処理が必要になったり、比較的メンテナンスフリーで済んだりします。 - 交換や修理のしやすさ

埋設配管や配線、特殊仕様の設備などは修理・交換費用が高額になる場合も。将来のメンテナンスを想定した設計・施工を意識すると、トータルコストを抑えられます。 - 耐久性と補修の容易性

完璧なメンテナンスフリーな素材というものはありません。耐久性そのものに期待するだけでなく、自分の手で簡単に手を入れられる素材選びや建築計画を行うことで、かえって長期的に使用可能になることも多いです。

4. リフォーム・リノベーションの見通し

- ライフスタイルの変化への対応

家族構成や事業計画の変化で、後々改装の必要が出てくることがあります。その際にどれくらいの費用がかかりそうか、事前に想定しておくと安心です。 - 備えあれば憂いなし

築年数が経過した建物の断熱や耐震性能を向上させるリノベーションには、大きなコストがかかることも。小さな改修をこまめに行い、建物の劣化を防ぐ方法も一つの選択肢です。

5. バッファの確保と専門家への相談

- 突発的な修繕にも備える

台風や地震など、自然災害による被害が発生するリスクもゼロではありません。修繕費用のために、一定のバッファ(予備資金)を持っておくと、いざというときに対応しやすいでしょう。 - 専門家による定期点検の活用

設計者や工務店、設備メーカーが提供する定期点検やメンテナンスプランを活用するのも手段のひとつです。早期に不具合を発見・対処できれば、大規模修繕を回避しやすくなります。

まとめ

- 建物は完成がゴールではなく、そこから長い利用が始まります。

- メンテナンス費用や光熱費を含めた長期的な視点をもつことで、コストを最適化しつつ安全・快適な空間を保ちやすくなります。

- 設備や素材選びの段階で、将来の維持管理コストを見据えたうえで検討すると、結果的にトータルコストを抑えられる場合も少なくありません。

建物を長持ちさせ、快適な環境を維持するためにも、「メンテナンスのしやすさ」「ランニングコストのバランス」「耐久性」を意識した選択が大切です。

2-2-6.リスクとトラブル回避

→別のポイントへ 2-1 2-2-1 2-2-2 2-2-3 2-2-4 2-2-5 [2-2-6 ]3

新築・改装のプロセスは多くの人や工程が関わるため、思わぬリスクやトラブルが発生しがちです。トラブルを最小限に抑え、スムーズに進めるためには、事前の情報収集と適切なコミュニケーションが欠かせません。ここでは、よくあるリスクとその回避策をいくつかご紹介します。

1. 追加費用の発生リスク

- 地盤改良や解体工事の想定外

解体作業を始めてから大幅な劣化や予期せぬ構造が見つかった場合、追加の費用が発生することがあります。

回避策: あらかじめ専門家による調査・診断を行い、見積もり段階で予備費を設定しておく。 - 仕様変更やグレードアップ

デザインや設備仕様を後から変更したり、グレードを上げると、その分だけコストや工期が増加します。

回避策: 設計段階で要望をよく整理し、納得できる仕様を固めておく。また、予算に余裕を持たせておく。

2. スケジュールの遅延リスク

- 天候不良や災害

台風や大雨、地震などで工事が中断したり遅れたりする場合があります。

回避策: 工期に余裕を持つとともに、施工会社や設計事務所と連絡を密にし、適宜スケジュールを見直す。 - 部材や設備の納期遅れ

世界的な原材料不足や物流の混乱で、設備や建材の納入が大幅に遅れるケースも。

回避策: 早期に発注し、複数の調達ルートや代替品を検討しておく。

3. 設計・施工の不備や手抜き工事

- 設計の不整合や施工ミス

設計図と現場の寸法が合わない、図面の変更が現場に正しく伝わらないなどのミスが生じることがあります。

回避策: 設計事務所や施工会社と定期的な打ち合わせを行い、変更点を都度共有・確認する。写真付きの進捗報告を求めることも有効。 - 監理不足

設計事務所が監理を行わない場合や、監理が不十分な場合、品質管理の目が届かずに手抜き工事が発生する可能性があります。

回避策: 信頼できる設計事務所や施工管理者に依頼し、工事の進捗をしっかり確認してもらう。

4. コミュニケーション不足によるトラブル

- 意図のすれ違い

施主と設計者、設計者と施工会社の間で意図がズレると、仕上がりや費用に関するトラブルが起こりやすくなります。

回避策: 設計打ち合わせの内容や変更点を文書・メールでやり取りし、記録を残しておく。 - 契約内容のあいまいさ

契約書に明記されていない工事範囲や責任範囲は、後になって争点化しやすいです。

回避策: 契約書や仕様書を詳細に作成し、不明点はその都度協議して書面に残す。

5. 法令違反や近隣トラブル

- 違反建築・違反用途

法規制を正しく把握せずに建築してしまうと、使用中止や強制撤去を求められるリスクがあります。

回避策: 設計事務所と連携し、早い段階で法規調査を行う。役所や民間審査機関への事前相談も有効。 - 近隣住民への配慮不足

工事中の騒音やホコリなどが原因で、近隣とのトラブルに発展することも。

回避策: 着工前に近隣へ挨拶を行い、施工会社と協力して騒音やゴミ対策を徹底する。

まとめ

- 追加費用やスケジュールの遅延、施工不備などは、事前の調査と適切なコミュニケーションで大幅に抑えられます。

- 契約内容や設計図面をしっかり確認し、記録を残すことで、後からの認識相違を防ぎやすくなります。

- 施主・設計者・施工会社が“三位一体”となり、定期的に情報共有することがトラブル回避のカギとなります。

建築プロジェクトは多くの要素が絡む分、リスクも多岐にわたりますが、その多くが早めの準備とコミュニケーションで回避できます。

密なコミュニケーションを心がけることでリスクを最小限に抑え、理想の建物をスムーズに完成させましょう。

2-3.まとめ

まずは「自分で考えるべきこと」と「知識として知っておくべきこと」にどういうものがあるか、全体を押さえておけば良いでしょう。その上で、関心のある項目を考えたり、調べたり、プロに相談していけば次第に理解が深まります。

といっても、それほど気負わなくても大丈夫です。

プロセスを経るうちにだんだんと分かってきますし、何よりも楽しみながら前向きに取り組むことが一番です。

- 目的と優先順位の明確化

なぜ建てたい(改装したい)のか、何を最も重視するのかを考えておくと、プランや予算配分が決めやすくなります。 - スケジュール感の把握

新築・改装ともに数カ月~1年以上かかる場合があります。着手時期や完成目標をおおまかにイメージしておきましょう。 - 予算の確保と資金計画

本体工事費のほか、設計料や各種諸費用、家具・引っ越し費用なども含めた“総額”で考えることが大切です。 - ローン・助成金の検討

必要に応じて金融機関への事前相談や、利用可能な補助金・助成金を調べてみるのも一案です。 - 法規・リスクの事前チェック

用途地域や建築基準法、近隣との関係などは計画初期に確認し、不測のトラブルを避ける準備をしておきましょう。

こうしたポイントを押さえたうえで計画に入ると、スムーズに「具体的に何をすればいいか」を整理でき、後の設計・施工フェーズでの手戻りを減らせます。

3. 何から始めればいい?:土地や物件の選び方

→別の章へ 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11

計画を進めるうえで、新築なら土地探し、リノベーションなら物件探しが必要になる場合があります。

この章ではそのポイントを紹介したいと思います。すでに土地や物件が決まっている方も、現状を把握する際のチェック項目として参考にしてみてください。

3-1.土地探しのポイント

新築を検討する場合、希望のエリアや予算感に合った土地を探すのは最初の大きなハードルです。土地探しの段階で押さえておきたい主なポイントは、次のとおりです。

- 用途地域・建ぺい率・容積率のチェック

- 希望する建物の規模や用途が、購入予定の土地で実現できるか確認しましょう。

- 住居専用地域か商業地域かなどによって、建てられる建物の種類が制限されます。

- 周辺環境・インフラ状況

- 交通の便や買い物施設、学校・病院などの公共施設がどのくらい利用しやすいか調べておくと、将来の生活がイメージしやすくなります。

- 上下水道やガス、電気など、ライフラインの引き込み条件や費用も大切な要素です。

- 地盤・災害リスク

- 地盤が弱い地域では、地盤改良工事に追加費用がかかる可能性があります。

- ハザードマップを確認し、水害・土砂災害などのリスクを把握しておきましょう。

- 周辺の法律・条例

- 景観条例や風致地区、文化財保護法などによる建築規制があるかどうか事前にチェックしておくと安心です。

- 予算配分

- 土地の価格が総予算の中でどの程度を占めるか、そのバランスをよく考えておきましょう。

- 土地代が高額すぎると、建物本体や設計、諸費用などにかけられる費用が不足し、後の計画に無理が出る可能性があります。

- 不利な条件

- 狭小地や変形地、旗竿敷地などは規格化された住宅を建てづらいケースが多く、比較的安価で購入できる場合があります。

- 一方で、設計事務所などに依頼すれば、こうした土地の形状を逆手に取り、個性的かつ有効活用できるプランを提案してもらえる可能性もあります。

3-2.中古物件探しのポイント

リノベーションを前提とする場合、建物そのものの状態や耐震性能、リフォームの自由度などに大きな違いが出てきます。中古物件探しで確認しておきたいのは、次の点です。

- 構造・築年数

- 木造、鉄骨造、RC造(鉄筋コンクリート造)など、構造によってリノベーションの難易度やコストが変わります。

- 新耐震基準(1981年6月以降)に適合しているかどうかも重要なポイントです。

- 店舗などの場合、下水道の整備がなされていない地域では、浄化槽の設置コストが障害になることもあります。

- 耐震診断や劣化状況の確認

- 旧耐震基準の建物や築年数の古い物件では、リノベーション前に耐震診断や構造調査が必要になることがあります。

- 給排水管や電気配線など、見えない部分の劣化も考慮すると予算がより正確に立てやすくなります。

- 用途変更の可能性

- 店舗や事務所への転用を考える場合、建築基準法や消防法、用途地域の制限でリノベーションが困難になることも。

- 周辺環境との整合性や行政手続きの要否を事前にチェックしましょう。

- 既存の雰囲気・魅力を活かすか

- 古い建物ならではの味わい(構造材の質感、レトロなデザインなど)を大切にするか、全面的に造り替えるかで費用と工期が大きく変わります。

- たとえ古くとも、自分の価値観に合致する建物でしたら、リノベーションの可能性を一度探ってみても良いと思います。

3-3.土地や物件探しの方法

予算や希望エリア、物件の条件などを明確にしたら、具体的な探し方を検討していきましょう。

- 不動産会社を活用する

- エリアに精通した不動産会社に希望条件を伝え、定期的に物件情報をもらう方法。

- 中古物件の場合は、リノベーション向きかどうか相談しながら探すと安心です。

- 設計事務所と連携する

- 設計者の視点で、「この土地・物件なら希望の建築が実現できるか」をチェックしてもらえます。

- とくにリノベーションの場合、内部構造や改修のしやすさについてプロの判断を仰げると、予想外の出費を減らしやすくなります。

- ネット検索・個人売買を利用する

- 不動産ポータルサイトで検索し、現地見学を繰り返す方法。

- 個人売買や知人からの紹介も選択肢ですが、契約書や手続き上のリスクをクリアにするため、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。

- 自治体や地域の空き家バンク制度を活用

- 移住希望者向けの補助金や空き家リノベーション制度など、地方自治体が独自に行っている支援策もあります。

- 条件を満たせば費用面でのサポートが受けられるかもしれません。

→土地探し・物件探しからの建築のご相談はこちらから気軽にどうぞ。

↓土地探しの方法をより詳しく知りたい方へ。

↓不動産屋もやっていますので土地・物件探しだけの相談もどうぞ。

4. 設計事務所・ハウスメーカー・工務店などの依頼先の選び方

→別の章へ 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11

建物を新築・改装する際、多くの方がまず悩むのは「誰に依頼すればよいのか」という問題です。依頼先としては、設計事務所(建築家)、ハウスメーカー、工務店のほか、設計・施工一括で請け負う会社や不動産デベロッパーなど、さまざまな選択肢があります。ここではそれぞれの特徴と、依頼先を選ぶ際に意識したいポイントをご紹介します。

4-1. 設計事務所(建築家)の特徴

- メリット

- 自由度が高く、独自のデザイン提案が可能

間取りや外観、内装の細部にわたり、要望を丁寧に取り入れてくれる。 - トータルコーディネートと監理業務

企画から竣工後までプロジェクトをトータルで見守り、専門的な視点で品質やコストをコントロール。 - 施主(依頼主)の代理人的存在

施主の希望が正しく施工に反映されるよう、工務店・職人との橋渡し役を担ってくれる。

- 自由度が高く、独自のデザイン提案が可能

- デメリット・注意点

- 設計料が別途必要

建築費とは別に設計・監理料が発生するため、総予算のなかでしっかり考慮が必要。 - コミュニケーション量が多い

一からデザインを作り上げる自由度の高さゆえ、打ち合わせや確認作業が増えやすい。 - 事務所によって得意分野・規模が異なる

大規模施設が得意なところ、住宅が得意なところなど、実績や作風を確認するとスムーズ。

- 設計料が別途必要

4-2. ハウスメーカーの特徴

- メリット

- スピード感があり、プランが豊富

規格化されたプランやシステムが整備されており、モデルハウスで完成形をイメージしやすい。 - 安定した品質保証やアフターメンテナンス

大手メーカーの場合、全国共通の基準・マニュアルがあり、長期の保証制度を備えているところも多い。 - 資金計画やローンサポートなどの仕組みが整っている

グループ会社の金融サービスやローン提携など、初めての人にもわかりやすいサポートが充実。

- スピード感があり、プランが豊富

- デメリット・注意点

- デザインの自由度がやや低め

企画住宅や規格プランが中心で、個性的な設計が難しい場合も。 - 価格が比較的高めになることも

規格の統一や広告宣伝費などが建築費に反映され、コストが上がるケースも。 - 特定の工法・構造がメイン

メーカーによって2×4工法やプレハブ工法など、扱う工法が限られる場合あり。

- デザインの自由度がやや低め

4-3. 工務店の特徴

- メリット

- 地域密着型で柔軟な対応

地元に根付いた職人や施工ネットワークを持ち、小回りが利きやすい。 - 比較的コストを抑えやすい傾向

大々的な広告費などが少なく、中間マージンの少ない施主直契約が可能な場合も。 - 施工者との距離が近い

現場での打ち合わせや変更にもすぐ対応でき、細かい仕上げまで融通が利くことが多い。

- 地域密着型で柔軟な対応

- デメリット・注意点

- 設計力・デザイン力は工務店による

設計事務所ほどのデザイン提案力がない場合もある。必要に応じて外部の設計者と組むケースも。 - 経営規模によるリスク

個人経営や小規模な工務店だと倒産リスクや保証体制が十分でないこともある。 - 得意分野が偏る場合

木造住宅を得意とする、店舗改装の経験が豊富、など工務店によって強みが異なるため事前調査が必要。

- 設計力・デザイン力は工務店による

4-4. 依頼先を選ぶ際のチェックポイント

- 実績・ポートフォリオを確認

- 住宅や店舗、施設など、自分が建てたい建物と同じ用途・規模の実績があるかどうかを見ておく。

- 写真や完成物件の見学会などがあれば、空間のテイストや施工品質を直接感じ取れる。

- コミュニケーションの相性

- 設計者や担当者と話してみて、要望や疑問点に対してどれだけ丁寧に対応してくれるか。

- メール・電話のレスポンスや打ち合わせの回数など、自分のペースに合うかも重要。

- コストの透明性

- 見積もりや内訳書がわかりやすく提示されているか。

- 設計料や施工費が明確になっているか、追加工事のルールはどうなっているかを確認。

- 得意分野・コンセプト

- 省エネや自然素材に力を入れている、デザイン性重視、ローコスト志向など、事務所や会社ごとにコンセプトがある。

- 自分の求める方向性にマッチするかを見極める。

- 保証・アフターサービス

- 施工後の不具合に対する保証はどの程度か(瑕疵担保保険や独自のアフターメンテナンス体制など)。

- リノベーションの場合も、どこまで保証範囲に含まれるかをチェックしておくと安心。

4-5. 依頼先の組み合わせも視野に入れる

- 設計事務所+施工会社

- 設計事務所がデザインと工事監理を行い、実際の施工は施工会社に依頼する方式。

- コスト比較や現場管理を第三者的な立場で見てもらえる利点がある。

- 設計施工一括請負

- 設計と施工を同じ会社でまとめて依頼できるため、スピード感や一括管理のメリットがある。

- ただし、施工費の透明性が担保されているかなどを確認する必要がある。

4-6.まとめ

どの依頼先が「絶対に正解」というわけではありません。自分のライフスタイルや価値観、予算、優先したいポイント(デザイン・性能・コスト・スピードなど)によって最適なパートナーは変わります。

また、上記の特徴は一般的な傾向ですので当てはまらないケースも多々あります。

まずは、

- やりたいこと・譲れない条件を整理

- 候補となる依頼先の実績や方針を比較検討

- コミュニケーションの取りやすさ、信頼関係を築けるか

をしっかり確認したうえで依頼先を決定すると、後悔の少ない建築プロジェクトを進めやすくなるでしょう。

↓住宅をどこに頼もうか迷っている方へ。

↓設計事務所の役割を詳しく知りたい方へ。

5. 設計・施工までのプロセス

→別の章へ 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11

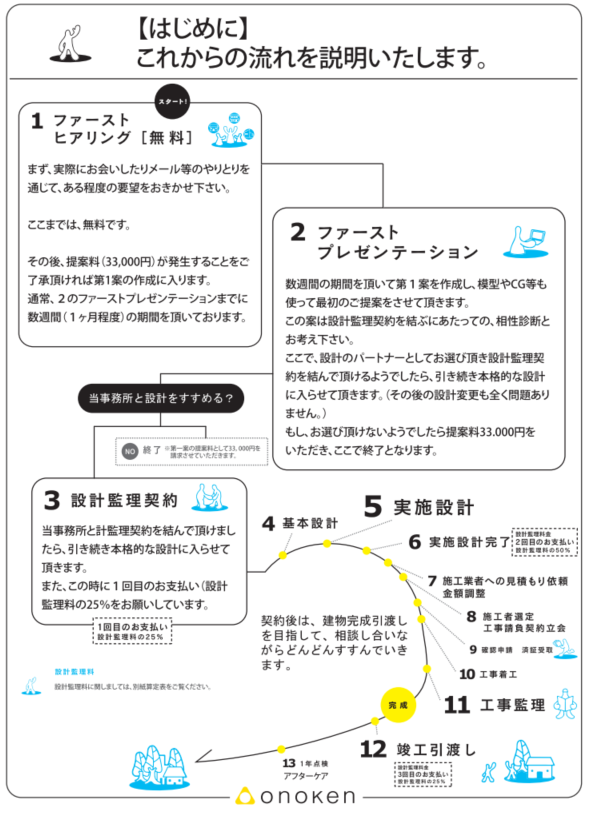

新築やリノベーションを進めるにあたって、どのようなステップを踏むのかをあらかじめイメージしておくと、各段階で必要な準備や意思決定がしやすくなります。ここでは、一般的な設計・施工の流れを大まかにご紹介します。

5-1. ヒアリング・企画フェーズ

- 要望・条件の整理

- 施主(依頼主)がどのような建物を求めているか、ライフスタイルや事業方針、予算・スケジュールなどをヒアリング。

- 家族構成、用途、将来の展望などを含め、全体のコンセプトを方向付ける。

- 敷地・物件の調査

- 新築の場合は土地の形状や法的制限を確認し、改装の場合は既存建物の状態や構造を把握。

- 周辺環境、ライフラインの引き込み状況、災害リスクなどもこの段階で調べる。

- 基本方針の検討

- 用途や規模感、デザインの方向性、おおまかなコストイメージをまとめる。

- 必要に応じて各種申請や手続きの概要も整理しておく。

5-2. 基本設計フェーズ

- プランニング・ゾーニング

- 間取り(空間構成)や動線計画、外観イメージなどを具体化し、図面やパース(立体イメージ)で検討。

- 住宅ならLDKの配置や収納計画、店舗や施設なら利用者の動線・サービス動線などを考慮。

- 概算見積もりの取得

- ある程度の仕様・規模が固まったところで、概算ベースの工事費用を把握。

- 予算と照らし合わせながらデザインや仕様の調整を行う。

- イメージ共有・修正

- プランを施主と擦り合わせ、要望や使い勝手の確認を行う。

- 変更点や追加アイデアがあれば図面に反映し、費用やスケジュールも再検討。

5-3. 実施設計フェーズ

- 詳細図面・仕様書の作成

- 間取りや構造、設備、電気配線、仕上げ材などを細部まで詰め、施工に必要な図面・書類を整備。

- 住宅・施設ともに、ここで素材や設備グレードを具体的に決定していく。

- 建築確認申請や各種手続き

- 必要に応じて建築確認申請を提出し、法的に問題ないか審査を受ける。

- 特殊用途や防火規制、用途変更などが絡む場合は、消防や保健所などの許認可手続きも同時進行。

- 正確な見積もり取得

- 実施設計に基づいた詳細な見積もりを施工会社から取り、施工費の最終調整を行う。

- 必要に応じてコストダウンやスペックの再検討を実施。

5-4. 施工会社の選定・契約

- 見積もり比較・検討

- 複数の施工会社から見積もりを取り、コスト・品質・施工実績などを比較。

- 設計事務所の場合は、施主とともに施工会社を選定することが多い。

- 契約締結

- 工期・金額・支払い条件・アフターメンテナンスなどの内容を確認し、正式に工事契約を締結。

- 契約書の内容をしっかり理解し、不明点は事前にクリアにしておく。

5-5. 着工・施工管理

- 工事準備・近隣挨拶

- 工事に必要な仮設電源・足場の確保、資材搬入ルートの確保、近隣住民への挨拶や説明などを行う。

- 大規模な改装の場合は、住みながら施工するか仮住まいを用意するかも検討する。

- 施工・現場監理

- 設計図に基づいて工事が進められ、設計事務所または工事監理者が定期的に現場を確認。

- 変更や追加工事の要望があれば、その都度見積もりや工期への影響を確認。

- 中間検査・工程確認

- 建築基準法などで規定された中間検査や構造・配管チェックなどを実施。

- 施主も現地見学を行い、疑問点や要望を伝えられるようにすると安心。

5-6. 竣工・引き渡し

- 完了検査・手直し

- 工事完了後、行政や設計事務所による完了検査を実施。不具合や仕上げの不備があれば修正を依頼。

- 店舗や施設の場合は、業種ごとの検査(保健所、消防など)をクリアしてから営業許可が下りる。

- 引き渡し・施主検査

- 不具合がないことを確認のうえ、鍵や書類を受け取り正式に引き渡し完了。

- 設備の使い方やメンテナンス方法、保証内容などの説明を受ける。

- アフターサービス・メンテナンス

- 建物の寿命を延ばすため、定期点検や保証内容に応じたメンテナンスを計画的に行う。

- 追加の改修や設備更新などがあれば、設計事務所や施工会社に再度相談する。

5-6.まとめ

- ヒアリングから引き渡しまで一連の流れを理解しておくと、それぞれの段階で必要になる時間や決定事項が明確になります。

- 設計・施工のプロセスは、施主・設計者・施工会社の三者がコミュニケーションを密にとることが成功のカギ。

- 早めの相談・確認・調整を心がけることで、トラブルを最小限に抑え、理想に近い建物を完成させることができます。

ここで紹介した流れはあくまでも一般的なモデルケースですが、あなたのプロジェクトに合わせてスケジュールや工程が多少前後することもあります。必要に応じて柔軟に調整しながら進めることで、完成度と満足度をより高められるでしょう。

↓オノケンに依頼する際の最初のプロセスを知りたい方へ。

6. 建築費用と予算管理のポイント

→別の章へ 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11

建築計画を進めるうえで、「どの程度のコストをかけられるか」をあらかじめ把握しておくことは非常に重要です。土地取得費や工事費だけでなく、設計料や諸費用など、考慮すべき項目は多岐にわたります。ここでは、予算管理の主なポイントをまとめました。

6-1. 総予算を俯瞰して把握する

- 土地や物件の購入費

- 新築の場合は土地代、リノベーションなら中古物件の購入費を含めた「トータル予算」で考える。

- 土地(物件)代が総予算に占める割合が大きすぎると、建物本体や改装に充てる費用が足りなくなるリスクがある。

- 本体工事費+設計料+諸費用

- 建物そのものにかかる工事費だけでなく、設計料(設計事務所に依頼する場合)や確認申請手数料、税金、引っ越し代など、さまざまな諸費用が必要。

- 家具・家電、外構工事なども別途予算に計上しておくと安心。

- 補助金や助成金の活用

- 耐震改修や省エネ工事、バリアフリー改修などで国や自治体の助成制度を利用できる場合もある。

- 公募時期や条件が限定される場合が多いので、早めに情報収集しておく。

6-2. 初期予算の立て方

- 大まかな要望と優先順位を整理

- 「デザイン性を重視したい」「性能・断熱にこだわりたい」「とにかく費用を抑えたい」など、最優先事項をはっきりさせる。

- すべての希望を叶えるのが難しい場合も多いので、優先度の高い項目から予算を配分していく。

- 概算見積もりや市販のデータを参考にする

- 類似の規模・仕様の建築事例を参照したり、工務店や設計事務所に概算見積もりを依頼したりすることで、おおよその費用感をつかむ。

- 地域や建物の構造、仕上げのレベルによって大きく変動するため、複数の情報源をチェック。

- バッファを設定する

- 地盤改良工事など、想定外の追加費用が発生する可能性を考慮し、全体の5~10%程度を余裕として確保しておくと安心。

6-3. コストダウンと品質のバランス

- グレードや仕様の見直し

- 高級な仕上げ材や最新設備は魅力的だが、コストアップにつながりやすい。

- 見えない部分(断熱材や下地)の品質を落としすぎると、長期的にメンテナンスコストが増える可能性もあるので注意。

- 施工方法の工夫

- 設計や施工の段階で、形状をシンプルにする、廊下を少なくするなど、建物自体の構成で工事費を抑えられることがある。

- 大工工事や配線工事の手間が少なくなるように設計するのも一つの手段。

- ローコスト・ハイクオリティを両立するには

- 設計者や施工会社としっかり相談し、代替案や推奨される建材を提案してもらう。

- バランスよくコストを配分しつつ、居心地や耐久性を犠牲にしない方法を探るのが理想。

- 時には優先順位を明確にして思い切った判断をすることも重要。

6-4. ローン・資金調達の検討

- 住宅ローン・事業ローン

- 住宅なら銀行やフラット35、事業用建物なら金融機関の事業融資など、利用できるローンの種類を確認。

- 金利や返済プランを複数比較して、無理のない返済計画を立てる。

- 自己資金とのバランス

- 頭金をどのくらい用意できるかで、借入額や金利条件が変わってくることも。

- 複数の金融機関と相談し、補助金との併用など含めて最適なプランを探す。

- 計画段階で金融機関やライフプランナーに相談

- 早めに専門家に相談すると、借入可能額や返済シミュレーションを把握でき、予算の組み方が具体化しやすい。

6-5. 追加工事リスクと対応

- 地盤・既存建物の状態

- リノベーションの場合、解体後に想定外の腐食や構造的な問題が判明して追加補修が必要になるケースも。

- 地盤調査や耐震診断を行っておくと、不確定要素を減らせる。

- 仕様変更・グレードアップ

- 施工中にデザインや設備を変更したくなると、費用が跳ね上がることがある。

- 契約時に「追加費用発生時のルール」を明確にしておくとスムーズ。

- 予測とバッファの大切さ

- 全くトラブルが起こらないという保証はないため、最初から余裕を持った予算設定を心がける。

- 「想定外の費用もある程度は織り込み済み」と考えておくと、後の計画変更がしやすい。

6-6.まとめ

- 総予算を最初に俯瞰し、建築費だけでなく諸費用やメンテナンス、ローン手数料なども含めて考えることが大切です。

- コストダウンを図りつつ、品質や性能の要点をどこまで守るかを設計者や施工会社と相談しながら進めると、失敗が少なくなります。

- 追加費用や思わぬ出費を避けるためにも、最初の段階で専門家に相談し、計画の大枠をしっかり固めるのがおすすめです。

建築費用は高額になりやすいぶん、計画段階での小さな工夫や調整が後々大きな差につながることも多いです。焦らずじっくりと予算管理を行い、満足度の高い建物づくりを目指しましょう。

7. デザイン・機能性・環境配慮(サステナビリティ)

→別の章へ 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11

建築を計画する際、単に「見た目が良い」だけでも、「設備が充実している」だけでも十分とはいえません。デザイン・機能性・環境配慮をバランスよく考えることで、長く心地よく使える空間が生まれます。ここでは、それぞれの視点から確認しておきたいポイントをまとめました。

7-1. デザイン性

- コンセプトづくり

- まずはなんのために実現したいか、その目的・理由の共有が大切。

- 住宅なら家族の好みや生活スタイル、店舗や施設ならブランドイメージやターゲット顧客に合わせたデザインを意識。

- 外観と周辺環境の調和

- 建物の形状や色彩を周囲の街並みや自然環境と調和させることで、景観面でのメリットを得られる。

- 地域の条例や景観規制がある場合は、設計段階で要確認。

- マテリアル(素材)の選定

- 外壁材や内装材など、仕上げ材の質感・色彩によって空間の印象は大きく変わる。

- 耐久性やメンテナンスのしやすさも考慮し、コストとのバランスを取りながら決定。

7-2. 機能性

- 動線計画

- 住宅なら家事動線や家族のプライバシー確保、店舗・施設なら利用客とスタッフの動線を明確に。

- 作業効率や居住性を考慮し、狭すぎない回遊スペースや適切な収納配置を計画。

- ユニバーサルデザイン・バリアフリー

- 段差の解消や手すりの設置、車いす対応トイレなど、誰でも使いやすい工夫。

- 高齢者や障がいのある方、ベビーカー利用者などに配慮した設計で、将来のライフステージの変化にも対応しやすい。

- 設備と使い勝手

- キッチン・浴室・トイレなどの水回り設備は、機能性とメンテナンス性を重視。

- スマートホーム化やITインフラ整備など、新技術を取り入れる場合は予算とのバランスを検討。

7-3. 環境配慮(サステナビリティ)

- 断熱・気密性能

- 高性能断熱材や二重サッシ、断熱ドアなどを導入し、夏は涼しく冬は暖かい空間づくりを目指す。

- 光熱費削減だけでなく、室内環境の快適性や健康面にもプラスの効果がある。

- 自然エネルギーの活用

- 太陽光発電や太陽熱温水器、地中熱利用など、建物に合った設備を選択。

- パッシブデザイン(採光・通風・日射遮蔽の工夫など)により、機械設備に頼りすぎない省エネルギー設計を実現。

- グリーンインフラ・緑化

- 屋上緑化や壁面緑化、庭づくりなど、建物と緑を組み合わせて自然との共生を図る。

- 景観向上やヒートアイランド現象の緩和など、地域全体へのメリットも。

- 長寿命化とライフサイクルコスト

- 建物を長く使える設計や工法を選ぶことで、廃棄物や改修費用を減らすことができる。

- ライフサイクル全体で見たときの環境負荷や費用を考慮し、バランスをとるのがポイント。

- 生活スタイルそのものの見直し

- 環境配慮は建築だけで実現できるのものではない。

- 生活スタイルそのものを見直してみることで、より環境に配慮した建築が可能となる。

- 少しずつできることからやってみることが大切。

7-4.まとめ

- デザイン性は見た目の美しさや空間のイメージを左右しますが、機能性とのバランスがとても大切です。

- 環境配慮(サステナビリティ)を意識することで、暮らしやすいだけでなく、光熱費や将来のメンテナンスコストを抑えられる可能性があります。

- 設計者や施工会社と緊密にコミュニケーションを図りながら、見た目、使い勝手、環境負荷の3つの要素を総合的に検討すると、長期的に満足度の高い建物が完成しやすくなります。

建物は「完成したら終わり」ではなく、その後の生活や運用の舞台となります。デザイン性や機能性、環境面をバランスよく考え、一つひとつの選択を丁寧に行うことが、快適で持続可能な空間づくりへの近道といえるでしょう。

↓オノケンの建築の実例を知りたい方へ。

8. Q&A:よくある質問

→別の章へ 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11

よくある質問は下記のページにまとめています。随時更新しますのでご確認ください。

9. まとめ

→別の章へ 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11

9-1.基本的なポイント

新築や改装を思い立ったとき、まずは「どのように進めればいいのだろう?」と戸惑う方も多いでしょう。しかし、これまでご紹介してきたように、

- 自分自身の目的や優先順位を整理する

- 土地や物件の状況を確認し、法規制や費用の総額を把握する

- 設計事務所・ハウスメーカー・工務店など、自分の目的や価値観に合った依頼先を選ぶ

- スケジュールや予算、工事中のリスクを考慮しながら設計・施工を進める

- デザイン・機能性・環境配慮のバランスを取り、長く快適に使える建物を目指す

といった基本的な流れとポイントを押さえておけば、大きなトラブルを回避しやすくなり、理想に近い建物を実現しやすくなります。

9-2.これからのステップに向けて

- 気になる疑問や具体的な相談があれば、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。計画の初期段階から協力してもらうことで、予算やスケジュール管理がスムーズになります。

- 施工会社や設計事務所を複数検討し、実績やコミュニケーションの相性、コストなどを比較検討することも大切です。

- 法律や補助金制度など、社会情勢や技術の進歩によって状況は随時変化していきます。定期的に情報をアップデートしながら計画をブラッシュアップしていきましょう。

建築は「一生に何度もない大きなプロジェクト」です。だからこそ、情報を集めつつ自分の希望を把握し、プロの力を借りながらじっくり進めることが、最終的な満足度を高めるカギとなります。

あなたの理想の空間づくりに、少しでもお役に立てれば幸いです。

10. お問い合わせ

→別の章へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11

ここまで、新築や改装を検討する際の流れやポイント、費用管理、デザイン・機能性・環境配慮など、多岐にわたる視点をお伝えしてきました。実際には、土地や物件の状況、法規制、予算、こだわりたいデザインや性能など、一人ひとりのケースによって優先順位や最適解が変わってきます。

「もう少し詳しく相談したい」「具体的なプランをイメージしてみたい」「今の時点で問題がないか専門家の意見を聞きたい」など、ご要望や疑問がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。私たちがヒアリングを通じて状況を整理し、あなたの理想に寄り添った最適なアドバイスをご提案いたします。

下記フォームに必要事項をご記入のうえ、ご連絡ください。追ってご返信いたします。

[wpforms id=”14383″]

11. オノケンはどのような事務所か?

→別の章へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]

ここまでは、建築を考えている方への一般的な知識を説明してきましたが、「ではこれを書いているオノケンはどんなところなの?」と感じた方もいらっしゃるかと思います。

それについて簡単に触れておきたいと思います。

11-1.どんな方に向いているか?

- 実現したい思いやイメージをお持ちの方

私の事務所には、こうでなければならない、という固定化したスタイルはありません。

お客様の思いを実現するためのお手伝いをすることが私たちの仕事ですから、まずは、何かしら実現したいものをお持ちの方に向いていると思います。

といっても、最初からすべてが明確に見えている必要はありません。漠然とした思いをすくい上げながら少しづつ形にしていくことも私たちの役割だと思っています。 - 何かアイデアや提案を求めている方

私たちは、お客様の思いやイメージを実現するために、日々そのための技術やアイデアを磨いています。

ですので、こうしたいけれど方法が分からない、というような声にきっとお応えできるかと思います。 - 実現のためのサポートを欲している方

これまで解説してきた内容を見て項目の多さにうんざりされた方も多いかと思います。

建築を実現するためにはびっくりするくらいたくさんのことを考えないといけませんが、経験がないと何から手をつけて良いか分からず途方に暮れてしまうかもしれません。

私たちは専門家として、これらの複雑に絡み合ったものごとを分かりやすく整理した上で、お客様と並走しながら実現のためのサポートをしていきます。(ですので、ここで解説している内容は、なんとなく全体の雰囲気が掴めた、くらいで十分です。) - 用途は特に問いません

勤務時代も含めていろいろな用途・規模の建築設計を経験してきましたし、法的にかなりハードルが高い案件もこなしてきました。

ですので、建築の用途や新築・改修・用途変更などの別も特に問いません。

建築の用途ごとの資料は豊富ですのでほとんどのものは対応可能かと思います。それよりも、何を実現したいか、ということの方が重要な要素だとお考えください。

11-2.オノケンの大切にしていることは?

- お客様の思いを実現する

上にも書いたように、まずはお客様の思いを実現することを大切にしています。

また、お客様のご希望のさらに一歩先の提案ができるように心がけています。 - 未来の子どもたちに引き継げる環境づくり

これは建築士として以前に、一人の大人として、次の世代にどのような世界を引き継げるかに対する責任があると思っています。それをお客様と実現できれば最高です。 - プロセスを大切に

完成したものに責任が持てるものをつくりたい、というのは当然ですが、同様にそこまでのプロセスが大切だと思っています。

建物としては同じものが出来上がったとしても、それが愛着を感じる対象になることもあれば、プロセス次第で憎たらしさを感じる対象になるかもしれません。

また、完成品がどのようなものになるかは、そのプロセスでのコミュニケーションによって決まってきます。プロセスの中ではじめは思っていなかったような大切なものを発見した、という声を聞くのは嬉しいものです。

ですので、楽しく進められることはとても大切だと思います。それに最後にお客様に喜んでいただけなければ(こんな大変な仕事を)やる意味がないですので。 - 環境問題に対しても楽しく

以前は環境問題に関してそれほど真剣に向き合っていませんでしたが、いざ向き合ってみるといろいろな可能性に気づきました。

その可能性を広げるには、ただ性能だけを確保するのではなく、積極的に向き合っていく必要がありますし、そのためには楽しくなければいけないと思います。

このような問題に関心があるようでしたら、一緒に楽しく取り組んでいきたいと思っています。

11-3.設計・監理に対するスタンス

- お客様の要望の一歩先を提案する

お客様の要望をそのまま実現するのではなく、できるだけその一歩先を提案するように心がけています。

お客様の要望は、実際には真意が別のところにあったり、他の可能性に気づいていなかったりということが多いのです。それに対して専門家としての知識と経験を用いて、本当はこっちの方が良かったんじゃないか、という可能性を提示することも重要な役割だと思います。 - コストバランスを考える

一度でいいから、コストを考えずに思い切り設計してみたい!と思いますが、実際にはそのような条件はほとんどありません。なんとかバランスを取りながら実現可能なラインにまとまるように、常に考えながら設計を行っています。

要望をできるだけ叶えようと設計をしていくと、最初の見積もり時にはたいていオーバーするため、そこから減額案を考えて予算とすり合わせていくわけですが、それによって優先順位がはっきりし、贅肉を落とした丁度よい内容になっていくことも多いです。(最近の工事価格の高騰は本当に頭が痛いのですが・・・) - 現場と施工者との関係を大切に

図面を書いても、実際に建築として立ち上がっていくのは現場においてです。

ですので、現場がはじまってからの施工者やお客様とのコミュニケーションは特に大切にしています。

コミュニケーションの不足で現場に無理がいけば、職人さんが困りますし、ものをつくるのは最後は人間の手ですから、現場の方々が気持ちよく作業できるように配慮することが、最後は建築の質を良くすることにつながります。(これは、現場と馴れ合いの関係になるのではなく、それぞれの役割を果たす大人同士として付き合うということですね。)

そして、お互いに「また一緒に仕事をしたい」と思えることが次のお客様のメリットにもつながります。(あそことの仕事は無駄に振り回されて大変だ、となると当然次の見積額に反映してきますので・・・)

11-4.オノケンに関するリンク

他にもオノケンについて知りたいという方は下記のリンク先を除いてみてください。

また、具体的な相談がありましたらこちらから気軽にご連絡ください。

↓オノケンの略歴や事務所へのアクセスについて。

↓設計事務所を営む上での3つの願い。

↓オノケンのこれまでの実績。

↓オノケンがひとり言のように書いているブログ。

読書記録は300冊を越えました。タイトル見るだけでもどういうことを考えているのかなんとなく分かるかもしれません。

小難しい書き方しているのであんまり読む気はしないかもですが・・・

↓環境配慮型ブランド「インセクト」を立ち上げましたので興味のある方はどうぞ。

↓これまで考えてきたことをまとめた2つの建築論。

上が、生態心理学をベースとして書いた建築の意味と価値との出会いについて。

下が、環境に対する建築の新たな可能性について。

きっと、読んでくれる奇特な方はいないでしょう。

出会う建築

出会う建築 動態再起論

動態再起論 環境配慮型ブランド

環境配慮型ブランド 不動産

不動産