アニミズムと成長主義 B288『資本主義の次に来る世界』(ジェイソン・ヒッケル)

ジェイソン・ヒッケル (著), 野中 香方子 (翻訳)

ジェイソン・ヒッケル (著), 野中 香方子 (翻訳)

東洋経済新報社 (2023/4/21)

帯にある「「アニミズム対二元論」というかつてない視点で文明を読み解き」という文が気になり読んでみた。

全体的な論調としては『人新世の「資本論」』と重なるが、成長を運命づけられた資本主義がどのように世界を支配するようになったのか、という経緯と、脱成長に対する反論に対する反論としてどのような成果があるか、という点で収穫があった。

また、問題の根本には帯にあるような「アニミズム対二元論」といった存在論(オントロジー)の問題が横たわっている、というのが本書の主張である。

デカルト的二元論とアニミズム

これまで考えてきた結果、環境問題は「省エネ」といった技術の問題というよりは、「自然とのエコロジカルな関係性」を築けるかどうかの想像力の問題である、というのが一つの結論であったが、それは端的に言えばアニミズム的な存在論に立ち返ることができるか、ということである。

アニミズムを漢字で書くと精霊信仰となり、現在では遅れた未開文明の思想というイメージで捉えられるかもしれない。しかし、人間は生物コミュニティの一員であり、その循環の中で生きている、というのは「あたりまえ」のことであるし、人類の長い歴史の中で培われてきた持続可能な社会を維持するための最大の知恵であったと言ってよい。

その、知恵を放棄し資本主義に適合するように根本から書き換えたのがデカルトであるが、その経緯は全く自然なものではなく、権力と結びつく形で略奪と強制により導入されたものである。

これは、現在多くの人がそう信じているデカルト的心身二元論(例えば身体と脳を分け、感覚器官から受け取った刺激を脳が再構成、処理して身体に司令を送る、というような機械論)から脱却することによって新しい視点を提供するものである。(はじめに|オノケン(太田則宏))

デカルト的心身二元論に関しては、アフォーダンスの文脈で根本的な問題に関わるものでなじみがあったが、実のところその問題の大きさにピンと来ていなかった。

しかし、本書によって私にとってのデカルトのイメージが大きく更新されたように思う。

デカルトが、精神と物質とを二つに分けたことは単なる概念の遊びではなく歴史上大きな転換を生み出した。

デカルトの哲学は精神を持つ人間と自然とを、あるいは精神と身体による労働力とを二分することで、自然や労働力を外部化し単なるモノ・資源として扱うことをあたりまえにしたが、これにより、それまで人類の歴史の大部分を占めていたアニミズム的思考は過去の遺物となり、存在論そのものが大きく変化した。

その変化は、資本や権力に都合の良いように人類を洗脳するという類のもので、囲い込みによる略奪/人為的希少化により資本家以外を植民地化する、というプロジェクトを成功に導いた。

哲学者は聖人であり、最善の思想を考えた人である、というイメージはいささかピュアに過ぎるのかもしれない。最善を目指したかもしれないが、それはその時代においてのものであり、その都度見直されるべきものであるはずだ。しかし、この時生まれた植民地化的資本主義の構造と思想は時代を超え今も人々の意識に強固に根付いている。(二元論がたまたま利用されたのか、資本家の権利を守る意図が含まれていたのかは分からない。デカルトが本質として何を残したのかはもう少し調べてみる必要がありそうだ。)

誰のための成長か

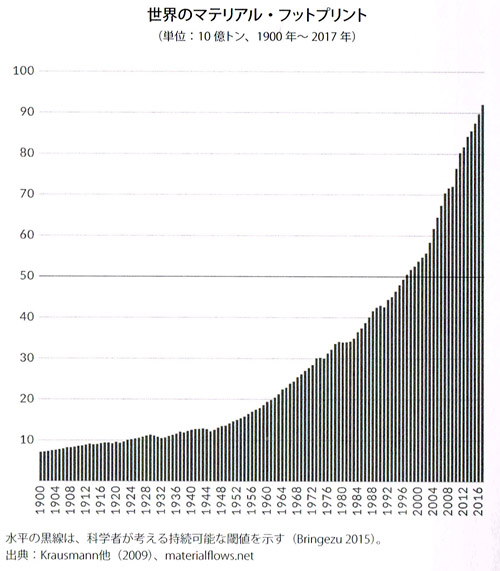

大企業が収益を維持するためには世界のGDPは毎年2~3%ずつ成長し続けなければならないという。2~3%というのはわずかに思えるかも知れないが、3%の成長とは23年ごとにGDPを2倍にしなければならないということで、GDPとエネルギー・資源の消費量と連動していることを考えるとこの成長を無限に続けることが夢物語に過ぎないことは明らかだろう。

(テクノロジーの進歩によってそれを乗り越えるというのも無理がある。実際のところ、増えた分を補うことすらできていない。また、未来の世代が解決してくれるだろう、という思考そのものが搾取的だ)

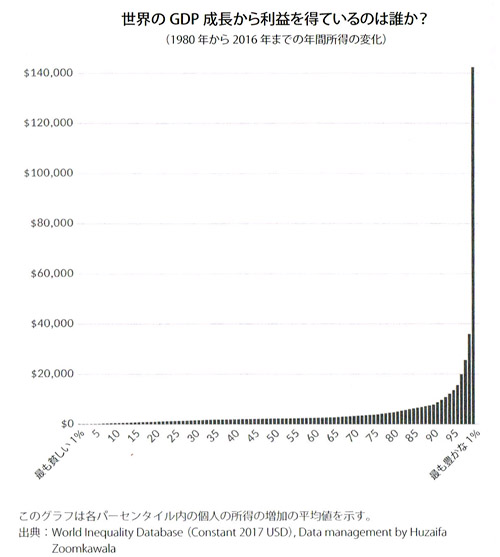

さらに、無謀な経済成長を続けても多くの人が豊かになることすらない。

社会的目標を達成するためにこれ以上の成長が必要でないのは、多くの証拠から明らかだ。それにもかかわらず、成長主義のシナリオは驚異的なまでに力を保ち続けている。なぜだろうか。それは、成長がわたしたちの社会の最富裕層と最大派閥に利益をもたらしているからだ。アメリカを例にとってみよう。アメリカの国民1人当たりの実質GDPは1970年代の2倍になった。そのような驚異的成長は、人々の生活に明白な向上をもたらしそうなものだが、実際はその逆だ。40年前に比べて、貧困率は高くなり、実質賃金は低くなった。半世紀の間、成長し続けたにもかかわらず、[豊かな生活に関する]これらの重要な指数に関してアメリカは退行しており、その一方で、事実上、利益のすべてが富裕層に流れている。世界の上位1%の富裕層の年収は、この期間で3倍以上になり、一人あたり平均140万ドルに急増した。

これらのデータを見れば、成長主義がイデオロギーに過ぎないのは明らかだ。それも、社会全体の未来を犠牲にして、少数に利益をもたらすイデオロギーだ。わたしたちは皆、成長のアクセルを踏むことを強要され、その先には地球という生命体にとって致命的な結果が待ち受けている。すべては裕福なエリートをさらに金持ちにするためなのだ。(中略)しかし、エコロジーの観点から見れば、状況はいっそうに深刻で、まるで狂気の沙汰だ。(p.192)

この搾取の構造はアメリカでさえそうなのであるから、グローバルノースとサウスの間の同様な構造を考えるとサウスの状況がどれほど悲劇的かは想像に難くない。

一部の人間のために、多くの人は意味のない希少性と貧しさを押し付けられ、労働力を安価で提供し続けるしかない状況で環境を破壊しながら破滅へと突き進む。まさに狂気の沙汰だが、なぜこれを止められないのだろうか。

一つは、多くの人が現状を維持するしかないように大胆かつ巧妙に人質を取られているからだろうし、一つは人間の思考の奥深く、存在論の部分で意識を握られていることもあるだろう。

環境に対して、なぜ止められないのかという問題意識を欠いた単なる「省エネ」では成長の穴を部分的に埋めることしかならないし、環境工学を目的化する思考は、地球規模の問題を地球工学によるテクノロジーで解決しようとすることと同じく、二元論による自然制御というロジックを温存する。

そういう意味で、環境問題は存在論と想像力の問題であるというのは間違いではなかった気がする。

また、どうすれば人質を開放できるか、というのも大きな問題である。住宅ローンも人質の一つであることを考えると私もその構造に加担している1人に違いないし、3人の父親としては教育というのも大きな人質だと感じている。

資本主義とは何なのか

詳細な議論は是非本書を読んでいただきたいが、成長主義をやめるだけでも、環境問題を含めた多くの問題は解決の難易度が大きく下がるという。

そう言われても簡単にはことが進まないのは、人間がそれほどかしこくない、ということもあるだろうし、多くの人が資本主義というものが何なのかよく分からないまま参加しているということもあるだろう。

資本主義と言っても経済活動そのものに問題がある訳では無いように思う。問題は成長主義であり、その根本に潜むデカルト的二元論である、というのが本書の主張であるが、本当に一部の富裕層のためだけに盲目的に成長を崇拝するほど人間は愚かなのだろうか。

もしくは、成長を崇拝せざるを得ないシステムが富裕層を含めた人々の意志を超えたところで暴走しているだけなのだろうか。(おそらく、富裕層を悪人として斬り捨てるだけでは問題の解決に向かわないだろう。)

資本主義にとって成長は本質的なものなのだろうか。

私も本当のところ、資本主義とは何なのかがほとんど分かっていない。

”環境”の次のテーマを探していたのだけど、考えていけば資本主義というテーマは避けられそうにない。

うーん、厄介な問題に手を付けることになりそうだ・・・

不安の源から生命の躍動へ B270『生成と消滅の精神史 終わらない心を生きる』(下西 風澄)

不安の源から生命の躍動へ B270『生成と消滅の精神史 終わらない心を生きる』(下西 風澄) あらゆる循環を司るもの B292『エントロピー (FOR BEGINNERSシリーズ 29) 』(藤田 祐幸,槌田 敦,村上 寛人)

あらゆる循環を司るもの B292『エントロピー (FOR BEGINNERSシリーズ 29) 』(藤田 祐幸,槌田 敦,村上 寛人) 2023年まとめと2024年の指針 遊ぶように生き、遊ぶようにつくるを実践する

2023年まとめと2024年の指針 遊ぶように生き、遊ぶようにつくるを実践する 脆さの中に運動性を見出す B284『生きられたニュータウン -未来空間の哲学-』(篠原雅武)

脆さの中に運動性を見出す B284『生きられたニュータウン -未来空間の哲学-』(篠原雅武)

出会う建築

出会う建築 動態再起論

動態再起論 環境配慮型ブランド

環境配慮型ブランド 不動産

不動産