僕は最適な環境をそれほど求めてはいないのかもしれない

鹿屋のプラスディー設計室がオープンハウスと環境エンジニアの蒔田智則さんのトークイベントを開催されるとのことで行ってきました。

概要は川畠さんのフェイスブック投稿(こちら)が背景含めて分かりやすいかも(peatixページ含め)。

LCAの実例に触れ、断熱等級7の空間を体感し、

コンクリートを使わない鉄骨版石場建て基礎に立ち会い、

そして蒔田さんのお話を聞く——

そんな貴重な機会だった。

でも本当に心が動いたのは、帰りの車の中でふと浮かんだ一つの感覚——

『僕は、最適な環境をそれほど求めていないのかもしれない』ということ。

書籍のタイトルからとった蒔田さんのレクチャーのタイトルは「サステナブルで快楽的なデザインで社会を導く」。

サスティナブルを堅苦しく語るのではなく、快楽性とつなげなければつまらないし拡がらない、ということだと思うのですが、自分にとって快楽的なデザインとはどこにあるだろうか。

これに関してはイメージがあって、自分は建築の中にいても外とのつながりを感じられることに快楽性を感じる。こう思っています。

外というのは単なる室外でもいいのですが、それは概念や文化、自然や宇宙、いろんなものが考えられる。そういう外とつながりを感じることに悦びがあるのではないか。

そう思うと、快適性の「適」の部分――

変化・ムラのない最適な熱環境がエネルギーをあまり使わずに実現すること。

それ自体を目的にすることに、個人的にはそれほど魅力を感じないのです。

これは、こうした試みを否定しているわけでは全くなくて、単に自分はそういう方向をそれほど望んでいない、ということ。

基本性能の追求は、自分の実現したい空間を支えるための大切な前提ではあるけれども、中心に置きたいテーマではないのです。

例えば、仕事をしているときや寝る時は最適がいいかもしれませんしそこに価値を感じますが、そこには不快でない、という状態があるだけで、快楽性・悦びを感じているわけではない。

今の馬屋を改修した事務所は、そこそこ断熱しているのでエアコンをつけていると仕事に適した状態にはなるのですが、その状態が好きなわけではない。去年は多少汗をかいてもほとんどエアコンをつけなかったのですが、今年は長男と過ごしているのでエアコンをつけていることが多いです。ですが、僕はすぐに窓を開けるか外に出たくなります。

これは、高校入学から結婚するまで、エアコンを設置しなかった(できなかったた)ため、大阪や東京の蒸し暑い環境の中で感覚がずれてしまったのではないか、という気もします。(温度設定の低い冷房が特に苦手ですぐに頭が痛くなる)僕が現代人の一般的な感覚とはだいぶずれているのかもしれませんし、自律神経が少しくるってるような気もします。

自分がそこにそれほど魅力を感じないので一定の空気環境を徹底して競う気にはなれないのですが、自分なりのサスティナブルな快楽性(外とのつながり)を実現するデザインというのはどこかにあると思っていますし、30年間追い求めていた建築の姿がそこにありそうだという思いは日々強くなっています。

「最適」とは、目的に対してズレの少ない状態。

「快楽」とは、外の世界との関係の中で生まれる生の動き。

建築が生む“悦び”は、この両者の重なりにある。

そんな気がします。

基本性能の追求は目的ではなく、弱い力を活用したパッシブで快楽的な建築を実現するための手段の一つである。現段階での自分の結論はこういうことだと思う。

大地の再生の活動で山に入り、軽く草を刈って最低限の通り道をつくると、空気が変わり清々しさを感じる。

最初は、そんな大袈裟な。半分以上思い込みでしょ。と思っていたけれども、実際にやってみると確かに空気が大きく変わったと感じる。

庭を囲う木の枝を選定してほどよい空気の流れをつくると、庭そのものの空気が変わり、藪蚊もいなくなる。

もしかしたら、これは状況が自然な方向へ動き出したのを感じ取ったからであって、大げさでもなんでもなく当たり前のことなのかもしれない。

ただ、僕達に「物事が自然な動きの状態にある」ということの経験値があまりにも不足していて、そうでない静止した状態が一般化しすぎているため想像ができないだけではないか。

思い返せば、30年間、僕はずっと“動いているとは何か”を考えてきた。

少なくとも、僕は窓が空いているのと空いていないのとでは、空気の動きの自由度や音の抜け方など全く空気が違うと感じるけれども、それを低く見積もり過ぎでは、という気がする。

田んぼを見下ろせる馬屋の2階の事務所は、間違いなく解体時に窓をとっぱらった半屋外の状態が最高に快楽的だった。それなのに、窓からの景色(パッと見のデザイン性)を優先して多くをFIXにしてしまったことを今でも後悔している。

さて、快適性のうち、「適」に関してはある程度の状態が担保できればいい。サスティナブルな快に関しては、どうすれば実現できるだろうか。

山に入り、草をさっと刈り、さまざまなものが動き出して空気感が変わる。

ここに建築の核心があるんじゃないだろうか。

動態再起論を追求するなら山に入って草をかるべし。

と、こういう感覚は自分の特殊な受け取り方かもしれないし、なかなか共有が難しいんだろうな。「適」は単純な数字で表現ができるけれども、「快」は想像力を介さずには伝えるのが難しい。こんなことでどうやって仕事につながるだろうか・・・

けれども、草を刈ることで風が通るように、

こうした問いが新しい流れを生み、

建築に清々しさをもたらすのではないだろうか。

デンマークの建築: サステナブルで快楽的なデザインで社会を導く

デンマークの建築: サステナブルで快楽的なデザインで社会を導く山下 朋文 (著, 編集), 蒔田 智則 (著, 編集), 森田 美紀 (著), 金田 泰裕 (著), 岡村 彩 (著), 宇田川 裕喜 (著)

学芸出版社 (2025/9/26)

この本も買ってきたので、読んでからもう少し考えを深めてみたい。

自然とともに生きることの覚悟を違う角度から言う必要がある B251『常世の舟を漕ぎて 熟成版』(緒方 正人 辻 信一)

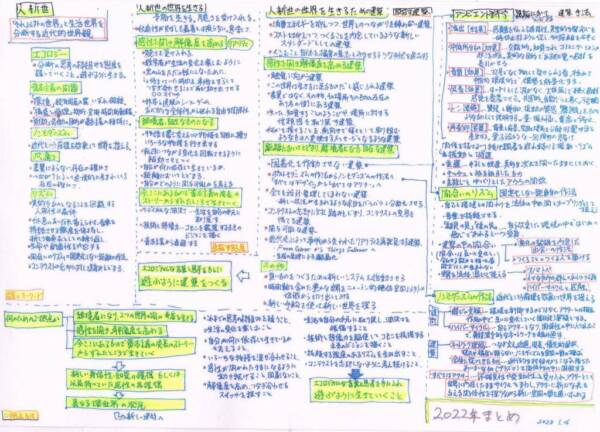

自然とともに生きることの覚悟を違う角度から言う必要がある B251『常世の舟を漕ぎて 熟成版』(緒方 正人 辻 信一) 2022年まとめと2023年の指針 遊ぶように生き、遊ぶようにつくる

2022年まとめと2023年の指針 遊ぶように生き、遊ぶようにつくる カリアゲ鹿児島始動!&カリアゲ別府サミット

カリアゲ鹿児島始動!&カリアゲ別府サミット 3/15 『大地の再生in鹿児島 〜土砂災害警戒区域における環境診断〜』に参加してきました

3/15 『大地の再生in鹿児島 〜土砂災害警戒区域における環境診断〜』に参加してきました

出会う建築

出会う建築 動態再起論

動態再起論 環境配慮型ブランド

環境配慮型ブランド 不動産

不動産