放って置いてくれ B317『私の脳はなぜ虫が好きか?』(養老 孟司)

養老 孟司 (著)

養老 孟司 (著)

日経BP出版センター (2005/6/30)

読書記録を書く時は、たいていその時に読んでいた本の文体に引きづられる。

意識すれば文体を揃えるということも出来るかもしれないが、もともと、自分の文体というものを持ち合わせていない。

読書記録はその時に感じたことを、できるだけそのまますくい上げて残しておくものだから、余計な意識は使いたくない。

だから、文体に引きづられることを良しとしている。

今回は、特に引きずられそうだったのでこんなことを書いたけれども、そのせいで、その文体から外れることもまた難しくなってしまった。

とりあえず、このまま進めてみよう。

さて、本のタイトル「私の脳はなぜ虫が好きか?」は、かねがね知りたいと思っていたことなので、図書館で背表紙が目に入ってつい借りてしまった。

といっても、自分の脳の話ではない。私は子どものころは虫好きを自認していたし、最近はインセクトというブランドもつくった。しかし、著者のような虫好きには到底及ばないことは自覚している。

そうではなく、世の中で、変わった人、もしくはマトモな人に虫好きが多いのはなぜなのか?その理由を知りたいと思っていたのである。これだけ共通していると何かあるはずだが、それが何か分からない、と思っていたところでこのタイトルを見つけたのだ。

自然の実在と私

さて、本書はそれなりに古い本で、1999年から2002年までの間に『日経エコロジー』で連載されたものがベースになっている。虫を通じて、環境について書け、と言われて書かれたものであると思われる。

ところが、環境についての具体的に考察は、連載の初期と終盤におまけのように書かれているだけで、その間のほとんどは、単純に虫採りのことばかりが書かれている。とりあえず、お題には答えましたよ、というポーズを取って、後は好きなことを書いている。

そこが著者らしくて良い。いや、むしろ、間のこの部分に著者のメッセージが隠れている、と考えるべきであろう。

それならば、とその間の部分のみからメッセージを読み取って、読書記録を書いてやろうじゃないか、と思ってもうまくいかない。

私は、小学校中学年頃までは、自分の虫好きには自信を持っていたし、大抵の虫の名前は言えると思っていた。しかし、その知識はせいぜい子ども用の図鑑のレベルで、多くの虫好き変人の先人がそうであるように、採集した昆虫を標本にして収集する、という遊びにはついに向かわなかった。少しはチャレンジした記憶があるが、虫を故意に殺生することに抵抗があったし、標本特有の匂いも苦手だった。そして、そういう遊びをするには性格が雑すぎた。

著者は、「虫という視点」とは自然の実在のことであるという。著者のような虫好きにとっては、虫を通じて自然が顕現している。その人にとって何かが実在しているということは、それがその人の行動に影響している、ということであるらしい。そうでない人にとっては、虫はまとめて「虫けら」であり、実在しないに等しい。

おそらく、今の私には、虫は実在していないのである。多少の実在を感じているとしても、著者の感じている自然の実在には遠く及ばない。だから、著者が、本当の虫好きにだけ届けばいいや、と込めたメッセージを私は受け取ることが出来ないのである。そんなものがあるとすれば、であるが。

別の軸を持つ

受け取れないのでは仕方がないので、諦めておまけの部分からメッセージを読み取ってみる。

それは、つまり別の軸を持てということなのだろう。

(政治的なx軸に対して)虫はこの軸では、どこに位置づけられるか。もちろんy軸である。y軸上の点はすべて、x軸から見れば零である。ゼロ点なのである。つまり政治に代表される世の人から見れば、虫はいない。たまに目に入ったら、目障りだと、踏み潰すだけである。

同時にこのことが、虫という視点をとることの意義を説明している。虫という軸は、世間という軸と直行しているからである。世間に身を置いて、虫をいじっていれば、世間はxy軸で規定された二次元の平面に見える。他方、世間の中で暮らすということは、x軸上だけで暮らしているということである。(p.9)

ここで、言っていることは、探索環境保障理論について考えている時に書いたことと全く同じである。

政治、世間、経済、科学。なんだっていいが、要するに、油断すると一つの評価軸のみに呑み込まれてしまうため、それを相対化し、ある意味個性としてのポジショニングを可能とするような別の軸を持て、ということである。そう考えると、虫好きに変人、すなわち個性的なポジショニングを自然体でとれる人が多いのも頷ける。

放って置いてくれ

といっても、おそらく著者はこんなことを書きたくはなかったであろう。

なぜなら、こういう記述は、虫を政治的な軸で評価することになってしまうからである。せっかく、政治とは無関係なものに夢中になっているのに、放って置いて欲しかったのではないだろうか。

とすれば、本書、特に中間部に込められたメッセージは「放って置いてくれ」。これに違いない。

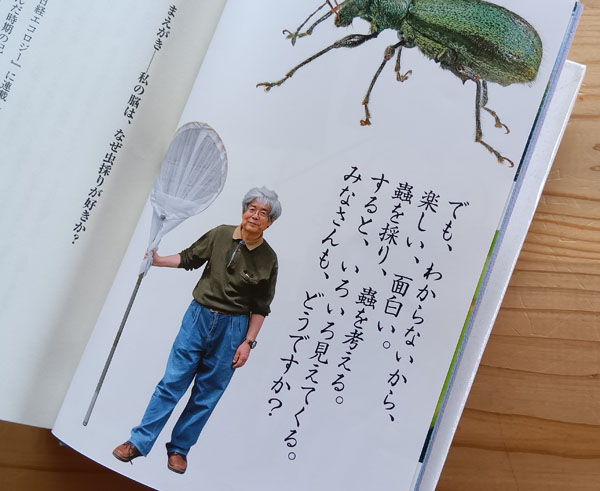

そして、本当の本音は、カラー口絵の最後に、デザイン性の皆無な気の抜けたタイポグラフィの違和感アリアリな写真とテキスト、「みなさんも、どうですか?」。これだと思う。実在はやってみないことには顕現しないのだから。

評価シート

評価シート 何が人生を変えてくれるか分からない B231『アニメ私塾流 最高の絵と人生の描き方』B232『アニメ私塾流 最速でなんでも描けるようになるキャラ作画の技術 』(室井 康雄)

何が人生を変えてくれるか分からない B231『アニメ私塾流 最高の絵と人生の描き方』B232『アニメ私塾流 最速でなんでも描けるようになるキャラ作画の技術 』(室井 康雄) B010 『空間に恋して LOVE WITH LOCUS 象設計集団のいろはカルタ』

B010 『空間に恋して LOVE WITH LOCUS 象設計集団のいろはカルタ』

出会う建築

出会う建築 動態再起論

動態再起論 環境配慮型ブランド

環境配慮型ブランド 不動産

不動産