やっぱり園舎の設計がしたい その2 B316『育ちあいの場づくり論: 子どもに学んだ和光の保育 希望編』(鈴木 まひろ, 久保 健太)

前回からの続きです。

目次

つくりすぎてはいけない~和光の園舎から学ぶこと

今回は、和光の園舎が具体的に工夫していることを中心に考えてみたいと思います。

まず、木造の園舎であること。内と外をつなぎ、そこ自体が活動の場ともなる広い縁側を持つこと。

その背景には、力ずくで自然を抑え込んだり、自然を切り離すような西欧的な思想ではなく、アニミズム的な自然に溶け込むような自然観があります。

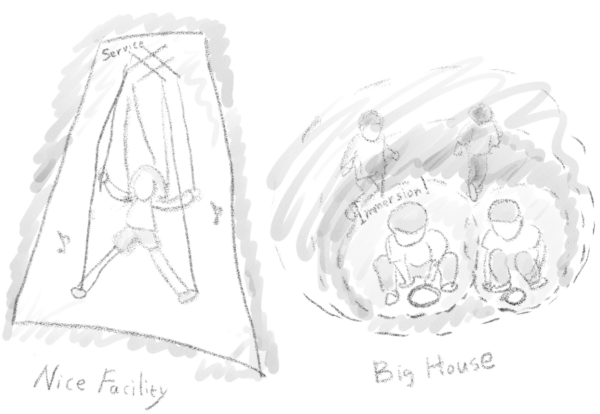

また、園を「素敵な施設」ではなく「大きな家」すなわち毎日の生活の場と捉えて、安心をベースに自由にそれぞれの探索に没頭できるように、不要なストレスを取り除き環境を整える、というような配慮があります。

象設計集団の町山氏(!)が評したように、園庭から室内の奥に行くに従って、床が高くなり、仕上げやしつらえによって、活動の度合いが抑えられていくような、スケールのメリハリ、空間の勾配があることも、この園の活動を支えているでしょう。

また、サービスとしての「素敵な施設」ではなく、探索のベースとしての「大きな家」であることの肝には、もう一つ、「つくりすぎない」ということがあるように思います。

何事も先回りしてつくりこんだものは、自由な探索の余地を狭めてしまいます。

改変を拒むような「きれいな」建物は、手をいれる可能性、手仕事の出番を奪ってしまいますし、使用することに余計な緊張・ストレスを与えてしまいます。

後でも少し触れますが、この園では、父親が主体となった関係者が、園の施設をDIY的に少しづつつくりあげていく、ということが起きています。

素晴らしい園庭で有名な川和保育園でも同様に父親の参加がありましたが、両園とも、この活動が園の魅力に大きく寄与していることは明らかでしょう。

それは、つくりすぎずに余地が残っているからこそ、可能であったと思いますし、その余地と活動の応答自体が園の文化・自由さを表現しているように思います。

「こういう遊具を作ったら何のためになるとか、こういう教育をしたら子どもの能力が伸びるだろうと、一所懸命考えてやろうとするけれど、よくよく考えてみたら、その人の頭の中で考えていることなんです。」「知能・知識というのは脳で処理をするから、そちらの方が教育の方でも主になったけれど、心で大事な要素は身体性なんです。」(脳科学者 小泉英明)(p.98)

前回、自分の頭の中だけでつくってもたかが知れている、というようなことを書きました。

自分の職責や存在意義に反するかもしれませんが、その思い上がりが子どもの可能性を制限するとすれば、そこに自覚的であるべきだし、信頼できる世界の奥行きに思いを馳せるほうが、ずっと重要なことのように思います。

そのことは以下の文によく表れています。

人間の英知には驚かされることもたくさんありますが、その英知を持ってさえも小泉さんが言うように、人間がつくったものは単純で、自然の持つ複雑多岐な情報にはかなわないのです。木登り一つとっても、木の枝は、荷重がかかりすぎれば折れます。その危うさを足で確かめながら、少しずつ体重を預けたり、避けたりするのですが、人間の造った遊具はそもそも折れてはいけないのが発想の原点です。だから安心して登れるけれど、足がそこに払う緊張は、自然の木のようにないのです。木は登る/降りるだけでなく、匂い、しなり具合、感触、表皮が剥ければねばねばしたりつるつるしたりします。季節によって芽吹き、葉を落とし、虫もやってくる。こうした常に変化もする多様性を、身体で感じる、身体で学んでいるのです。(p.101)

今の子どもたちには、身体的に環境と関わることの体験の希薄さを、特に感じるのですが、この体験を補うことの優先順位はかなり高く設定しても良いように思っています。

遊園地から原っぱ、そして洞窟へ~アフォーダンスの溢れる場

建築家の青木淳氏に『原っぱと遊園地』という有名な著作があります。

私は、それをもとにして『洞窟としての建築』『地形のような建築』というようなことを考えたことがあります。

本書に『和光の保育の改革(見直し)の視点と成果』という、よくまとまった表があるのですが、そこに『洞窟の思想』という言葉があることを、私は見逃しませんでした。

「原っぱと遊園地」「洞窟のような建築」の概要はこんな感じです。

青木氏は、至れり尽くせりにつくりこまれた「遊園地」に対して、余白があって、そこで行われることが自由につくりだせるような「原っぱ」を位置づけます。

建築は、ある意味で人間を制限し自由を奪うことが宿命付けられていますが、それでもなお可能な自由は何か、を追い求めるような思索です。

私はその「原っぱ」に対して、取っ掛かりとなる「環境」が抜けて落ちているのではないか、と考え、「洞窟」というもの位置づけました。

「洞窟」は何かの目的にむけて作り込まれている訳ではありませんが、さまざまなスケールや明るさなど空間の勾配、凹凸や水たまり、硬い柔らかいなどの変化としての「環境」があります。そういう、環境と応答しながら生活を組み上げていけるような面白さが洞窟にはあります。

青木淳が言うように建築が自由であることは不可能なことかもしれない。しかし、この洞窟の例には洞窟という環境がもたらす拘束と、そこで行うことがあらかじめ定められていないという自由がある。

その両者の間にある『隙間』の加減が僕をわくわくさせるし、その隙間こそが生活であるともいえる。

洞窟のように環境と行動との間に対話の生まれるような空間を僕はつくりたいのである。

そう、人が関わる以前の(もしくは以前に人が関わった痕跡のある)地形のような存在をつくりたい。

建築というよりはをランドスケープをつくる感覚である。

そのように、環境があり、そこに関わっていけることこそが自由ではないだろうか。

何もなければいいというものでもないのである。(『原っぱ/洞窟/ランドスケープ ~建築的自由について』 – オノケン│太田則宏建築事務所)

これは、2005年、およそ20年前に書いたことで、この時点で「環境と行動との間に対話の生まれるような空間を僕はつくりたい」とはっきり書いています。(進歩があるのか、ないのか、分からなくなっちゃいますが・・・)

そこから、「地形としての建築」の特質として、自立的関係性とプロセス的重層性というようなものがあるのでは、と考えました。

自立的関係性とは、建築自体が(私)もしくは(人間)といったものに完全に吸収されない(想像の域内に納まらない)存在として、自立した存在としての強度を持つべきではないか、ということ。

プロセス的重層性とは、どこかの一瞬に完成形があるのではなく、重層的なプロセスが織り込まれたものであればあるほど、環境としての豊かさを持つのではないか、ということです。

前者は、探索のベースとなるような安心を与えるような場、人を包み込みつつも、サービスのように人にべったり従属するのではない場を、後者は、例えば親父の会による増築・増設の繰り返しによって生まれる豊かな場の雰囲気をイメージしていただければ良いかもしれません。

これらの発想のベースには、保育の環境構成理論のベースと同じアフォーダンス理論があります。(同じ理論をベースにしているので、昔から同じようなことを考えていた、というのはありますね。)

ちなみに、本書では私が気づいた限りではアフォーダンスという言葉が一度だけ登場します。

保育園の環境も、遊び方/使い方の手引書までついているものがたくさんありませんか?指示や押しつけ、物が発する情報(アフォーダンス)が強すぎると、遊びや生活の仕方が固定化されてしまうのです。(p.188)

ここで、アフォーダンスは若干否定的な使い方がされていますが、アフォーダンスに関する典型的な誤解が含まれていると思いますので指摘しておきたいと思います。

アフォーダンスは確かに「環境に中に埋め込まれている」ものであり、主観に基づくものではないとされています。

このことが、一方的にモノが動物(人)に情報を提供している、と誤解されることにつながっていると思いますが、情報のやり取りは一方的なものではなく、双方向的であることに、アフォーダンスの真髄があります。アフォーダンスを発見する前には必ず、個性の発現とも言える能動的な探索過程があるのです。また、その情報は固定的なものではなく、可能性の束として無限に存在するものなのです。

ユクスキュルは、環世界論で、その動物が持つ知覚や技術によって、世界は全く違うものとして現れてくることを示しました。

例えば、蝶と人間が視覚的に捉えている世界は全く異なりますし、視覚によらない世界が主な動物もたくさんいます。

1歳児が森の木を見て感じる可能性はゴツゴツとした質感を楽しむものかもしれませんが、5才児の場合はそこに登れる、という可能性を強く感じるかもしれませんし、ナイフの扱いに長けた5才児なら、何かをつくる可能性を感じるかもしれません。

このように、モノに応対する動物(人)の知覚や能力、スキルなどによって多様な現れ方をするのがアフォーダンスの特性であり、その多様さが大きければ大きいほど、豊かな環境である、と言えます。(先程の例を出せば、人工的な遊具は登ることをアフォードしますが、それ以外のことはあまりアフォードしません。また、自然の木を登るほどには、人と環境との豊かな応答も発生しません。)

このことは、逆に言うと、モノとの応答によって、モノとの関わり方を豊かにしていくという経験の乏しい人は、自分の環世界を拡げることが出来ず、とても限定的な貧しい世界しか見ることが出来ないということです。ここに、私が「今の子どもたちには、身体的に環境と関わることの体験の希薄さを、特に感じる」ことの問題があります。

アフォーダンスは、動物と環境、その間にある知覚や能力・スキルあるいはツールのダイナミックな関係性を豊かに描き出します。だからこそ、私が長年興味を持ち続けてこれましたし、保育の基本原理になっていると思います。

村となることの意味~まちの保育と親の参加

また、和光の園は「わこう村」と呼ばれるような、豊かなつながりを生み出しています。

それは、親とのつながりであり、まちとのつながりであり、さらに広い世界とのつながりをもとに形成されています。

どんなに、すばらしい理念を掲げているとしても、園の中で閉じているだけでは限界があります。

「地形としての建築」で取り上げた、自立的関係性とプロセス的重層性。これは、アフォーダンス的な環境の豊かさ(もちろん、子どもの学びを支える環境としての豊かさ)を示しているともいえますが、和光の村的なつながりは、この2つをより豊かにするものと言えないでしょうか。

つまり、他の子の親や、まちのひとたちは、子どもや園にとっての他者、自立的関係性を満たす存在ですし、それらの他者がメンバーが入れ替わりながらも重層的に関わることが維持できれば、プロセス的重層性は、みるみる豊かになっていくでしょう。

親や地域の存在は、その都度の出会いや偶然に左右されるもので、コントロール出来るものではないかもしれません。ですが、というかだからこそ、こういう他者の存在は想像以上に大きいのではないか、という気がします。

リズムと学習~保育の哲学的思索

(最終章の久保健太氏の論考も非常に示唆に富むものでしたが、若干本文とは毛色がことなりますし、別に購入した単著に同じものが掲載されていましたので、そちらの方で改めて論じてみたいと思います。)

やっぱり園舎の設計がしたい

こうして、本書を読んで感じたことをまとめてみると、それは、これまで考えてきたこと、それこそ学生の頃に感じたことまで遡って、その共通点や可能性を再確認する、といったものになりました。

私が建築に関わり続けようと決心した最初の思いは、子どもたちが豊かに育てるような環境を少しでもマシなものにしたい、というその一点でした。

住宅を含めあらゆる建築は、人が生きていくための環境を形作っています。その点では、今、その思いに関わり続けられていられていると言えます。

それでも、やっぱり園舎の設計がしたい、そう思わされる読書でした。

やっぱり園舎の設計がしたい その1 B316『育ちあいの場づくり論: 子どもに学んだ和光の保育 希望編』(鈴木 まひろ, 久保 健太)

やっぱり園舎の設計がしたい その1 B316『育ちあいの場づくり論: 子どもに学んだ和光の保育 希望編』(鈴木 まひろ, 久保 健太) 葛藤のダイナミクスとモデル B318『響きあういのちの躍動: 子どもに学んだ和光の保育 葛藤編』(鈴木 秀弘,森 眞理)

葛藤のダイナミクスとモデル B318『響きあういのちの躍動: 子どもに学んだ和光の保育 葛藤編』(鈴木 秀弘,森 眞理) 園に求めるべき空間の質は何か:「素敵な施設」と「おおきな家」

園に求めるべき空間の質は何か:「素敵な施設」と「おおきな家」 建築と自由の感覚

建築と自由の感覚

出会う建築

出会う建築 動態再起論

動態再起論 環境配慮型ブランド

環境配慮型ブランド 不動産

不動産