やっぱり園舎の設計がしたい その1 B316『育ちあいの場づくり論: 子どもに学んだ和光の保育 希望編』(鈴木 まひろ, 久保 健太)

鈴木 まひろ (著), 久保 健太 (著)

鈴木 まひろ (著), 久保 健太 (著)

ひとなる書房 (2015/7/10)

『11の子どもの家: 象の保育園・幼稚園・こども園』で著者の鈴木まひろ氏が執筆されていて、和光保育園には興味をもっていました。その和光保育園の思想を紹介する本です。また、同書でも執筆されていた久保健太氏が本書の最終章を書いていることもあり、読むのをとても楽しみにしていました。(ちなみに、久保健太氏の単著も別に購入していて、こちらも楽しみ。)

結論から言うと、読んで良かったです。

先代から引き継いだ園を、さまざまな葛藤を抱えながら、自分たちなりの園のあり方を見つけ出していくプロセスと、その経験にもとづく言葉から、これまで私が建築や子どもたちについて考えてきたこととの、さまざまなつながりや新たな発見が見つかりました。自分の考えを整理するにはうってつけの内容です。

読書記録の記事のタイトルには、そこで感じたことをできるだけ短い文で表現するようにしているのですが、今回はさまざまな言葉が溢れて一つに絞ることが出来ませんでした。そこで、一番頭に浮かんだのは、やっぱり園舎の設計がしたい、こんな素敵なプロセスの中に自分も身をおいてみたい、ということでした。具体的に内容を示す言葉ではないかもしれませんが、やっぱり園舎の設計がしたい、そういう感情を強くしてくれた、というのが本書の内容をよく表しているのでは、と思い採用することにした次第です。

今回の記事は、それなりに長くなりそうな気がします。

以下の目次から関心のある部分だけでもお読みいただけると幸いです。

(結局、今回と次回の2回に分けることにしました。)

目次

探索環境保障は子どもたちだけのものではない~プロセスこそが大切

先ほど少し書いたように、園長の鈴木まひろ氏は、園のあり方を変えなければいけない、とさまざまな葛藤を抱えながら試行錯誤を繰り返し、今の園のかたちに少しづつ近づいてきました。

あとがきに、

私たちは〇〇理論や、△△保育など、先駆者が意味づけ、体系化したものに頼って初めた保育ではありません。ありのままの子どもたちと対話をくり返しながら、少しづつ前に進めてきた保育です。(p.220)

とあるように、この本に書かれている保育は、先に答えがありそれに従って来たものではなく、目の前の保育環境と向き合い、考え、試すことを通じて自ら導き出してきたものです。

その過程は、「遊びが大事と思っていても、本当に遊んでばかりでいいのか、放任とどこが違うのか」と、さまざまな不安と葛藤を抱えるものであったといいます。

しかし、その葛藤の中にこそ、本当の価値があったと、本書を読めば皆が気づくでしょう。

(現実としてどこまで浸透しているかは分かりませんが)現在主流になりつつある子どもを主役とした保育とは、子ども自らが環境を探索し、向き合い、考え、試すことを通じて自ら発達していくのであり、保育者はプロとして、その環境と発達を支えていく、というものであり、先に答えがあり、そこ目指して保育者が子どもを導いていく学校教育的手法とは全く異なるものです。私はこれを前回、「探索環境保障理論」と呼んでみてはと書いたところです。

もう、お気づきかと思いますが、著者が葛藤を抱えながら、目の前の保育環境と向き合ってきたプロセスは、そのまま、今の子どもたちに経験させようとしていること、そのものです。

つまり、環境を自ら探索し、自ら前に進んでいく、というのは、子どもたちだけのものではなく、保育者(もしくは設計者)にも等しく重要であり、その経験なくしては、子どもたちにそれを伝えることも難しいのではないか、という気がします。

園舎を設計するプロセスそのものが、宝物に溢れた環境なのではないか

ここで、園舎を設計するプロセスを想像してみましょう。

これまでの学びを通じて、私の中にもさまざまな、こういう建物にしてはどうだろうか、というイメージが溢れています。

ですが、それをそのまま形にすることにどれだけの価値があるでしょうか。

もちろん、建築設計のプロとして、建築が子どもの育ちを支える力を持つことを信じていますし、今、自分の中にあるものをそのまま形にしてみたいという欲求も、それが子どもたちの力になるはず、という自信もあります(そうでなくては設計はできないですので)。

ですが、それだけでは、個人のイメージを超えることは出来ませんし、何より、関係者が自ら学ぶ貴重な機会を最大限活かすことが出来ないのではないか。今は、そんな風に感じています。

設計という作業は、限られた条件の中で、ものごとに優先順位をつけるような決断をくり返しながら、最善と思われるバランスを探っていく作業です。

(ある程度の打ち合わせがあるとしても)その作業が設計者の中に閉じてしまってはもったいないと思うのです。

設計に関わる、無限とも思われるような判断事項のそれぞれに、「保育とは何か」「園舎とは何か」という根本的な考えが現れてきます。

ですが、それらの一つ一つには決して「あらかじめ決まった正解」があるわけではありません。

必ず、こちらを立てればあちらが立たず、といった矛盾があり、優先順位を付ける必要が出てきますが、その葛藤の中にこそ、前に進む鍵、宝物が隠れており、その葛藤を共有するプロセスにこそ価値があるのではと思うのです。

(ちなみに、こういう葛藤を経て、あちらも立てつつ、こちらも立つ、というようなアイデアを見つけ出せたときが、設計の中で最もゾクッとする瞬間の一つだったりします。)

もし、子どもたちにとって何が大切かを考え、葛藤しながら少しづつ前に進むようなチームとプロセスが実現できたとすれば、それに敵う価値はなかなかないのでは、という気がします。

(そのために没頭し継続する時間の余裕が必要、というのも保育と同じですね。)

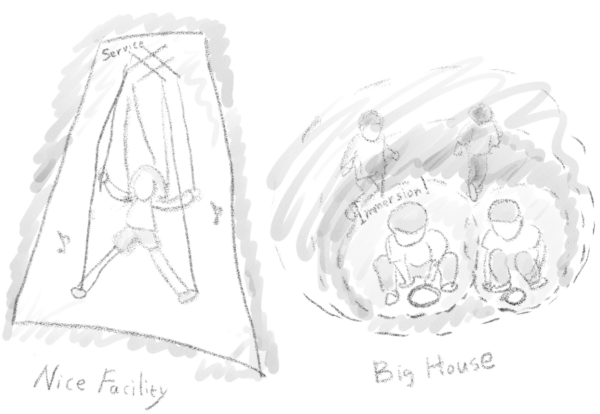

「素敵な施設」ではなく「大きな家」であるべき理由~園の歴史から

一つ前のコラムで、「素敵な施設」ではなく「おおきな家」であるべきでは?というようなことを書きました。

それについて、もう少し書いてみます。

歴史的に見ると、日本の幼稚園は、日常から切り離された「知」を学ぶ教育機関として発生しました。

日常の生活の中にある学びとは別に、合理的・計画的な経済を支えるような知識、つまり、あらかじめ答えのあるものを学ぶ学校の派生物として生まれ、保育園もまたそこから派生したのです。

昔は、日常の生活の場で、さまざまな大人と触れ合う機会があり、子どもたちも何らかの役割を与えられていましたし、なにより、生活の中にさまざまな手仕事が息づいていて、それらからさまざまなことを自然と学ぶ場がありました。その日常では学べないことを学ぶ場としての幼稚園等があり、棲み分けられていたのです。

しかし、現代は、核家族化が一般化し、さまざまな大人と触れ合う機会も減っています。そして、子どもたちの役割や、さまざまな手仕事はことごとく、サービスに置き換えられ受動的に受け取るものに置き換わっています。日常の中で、子どもたちが自然と学ぶ環境が失われたにもかかわらず、それとは切り離された学校的な知の教育機関としての保育施設が変化できないところに、さまざまな矛盾が生まれたのです。

著者は、保育に関わっていくうちに、それらの矛盾に気づき、なんとかしなければ、とさまざまな試行錯誤を繰り返してきました。

見学の方たちが、私たちの園の景色に「なつかしさ」を覚えたのは、子どもの遊ぶ姿だけでなく、大人と共に生活しながら、共に生活を創り出している身体性やリアリティが実感として感じ取れたということなのかもしれません。それは、逆の見方をすれば、現代は、身体性やリアリティから遠ざかってしまっている時代/社会なのです。(p.29)

和光保育園を見学に訪れた人の多くが「なつかしい」「自分の子どもの頃を思い出す」というそうです。

その、懐かしさの正体は、和光保育園が取り戻そうとしてきた、昔の日常の中にあった自ら学ぶ機会・環境そのものなのだと思います。

手仕事とリアリティ~二拠点生活を通じて見えてきたこと

他の本も含めて、著者は何度も手仕事の大切さ、そこに含まれるリアリティの大切さを強調します。

このことは、私が二拠点生活を初めて感じてきたことと、驚くほど重なります。

私は、このまま都市部で設計を続けていても、重要な何かを手元に引き寄せることが出来ないのではないか、と半ば思いつき、半ばやむにやまれず、田舎に事務所を移して二拠点生活を初めたのですが、これは、まさに自らの探索環境を保障するための行動だったと思います。

その結果、分かったことは、ツールとスキル、すなわち手仕事を手放し、サービスに多くを委ねてしまった結果、あまりに多くのものを失ってきたのではないか、ということです。さらに、身体的なリアリティを見失ったことが、環境問題を含めた地球規模のさまざまな矛盾へとつながっている、ということが分かってきました。

(このことを、真面目に掛けば、本一冊くらいにはなりそうですので、興味のある方は、最近の読書録や、インセクトのストーリーをお読みください。)

今年から田んぼを始めて、先日田植えを終えたのですが、収穫後はできれば、昔の手仕事を倣って足漕ぎの脱穀機や唐箕などの手仕事・手道具を使ってみたいと思っています。

つい先日、近所の方の納屋に唐箕があるのを見つけて、いただけないですか?と聞いたところ、「持っていってもいいけど、大変よ。知り合いが、(乾燥機などの)機械を持ってるからから使わせてもらえばいいじゃない?」との返事。

確かに、大型機械を使えば楽なのですが、そもそも田植え自体が楽をするために始めたのではなく、自分自身が、身体性やリアリティを見失いつつあるからこそ、まずは自分がその手応えを掴みたい、と思って始めたことなのです。

身体性やリアリティこそ、プロセスを通じて自らやることなしに得ることの出来ないものです。

そういう意味では、自分も今手探りしている最中です。

「満点主義」を卒業する~子ども観と教育観の転換

子どもを主役とする保育の原点には、子ども観と教育観の転換があります。

以前は、子どもは未熟で、劣った存在であり、保育者はそれを正してあげる存在だ、という考えが主流でした。

その背景には、『大量生産・大量消費の価格競争経済で、能率化・効率化・合理化という企業の価値観』に紐づいた教育観、『まだ出来ていないぞ、まだ足りないぞと、子どもに不信感を持った満点主義の教育観(p.84)』がありました。

その満点主義の教育観を卒業し、新たな子ども観と教育観を獲得する必要があります。つまり、子どもは自ら学ぶ能力を持っている可能性に溢れた存在であり、保育者はその自ら学ぶ力を支える役割を持つ、という教育観へと変わることが、子どもを主役とする保育の一番の要なのです。

これに関して、本書で引用している久保健太氏の提案を、少し長いですか抜き出しておきます。

これまでの『教育とは、誰かが世界につけた意味を、(”試行錯誤”の過程を省いて整理された知識として教えて)内面化する(させる)営みである』という第一の教育観に、『教育とは、奥行き(多様な意味)のある世界と子どもとの出会いを演出する営みであって、そうして、子どもが世界から(自身の身を持って試行錯誤しながら)自分なりの意味を引き出し、意味を与えていくことを介添えする営みである』という第二の教育観を加えてほしい。大人が意味づけた価値を、短絡的に内面化させようとすると、どうしても世界が『奥行き』のない『平板な』ものになってしまう。子どもたちが、世界の『奥行き』をゆっくりと探索する時間を保障するということを、教育のもう一つの軸に置けないものか。これは教育観を変えようという提案でもある。(p.89)

これから分かることは、教育者(保育者)は子どもの自ら学ぶ力を信じる必要がある、というのはもちろんのこと、それと合わせて、世界の『奥行き』をも深く信じる存在でなければならない、ということだと思います。つまり、教育者もそれぞれのセンス・オブ・ワンダーを持っていることが望まれます。

しかし、大人といえども、その経験はまちまちで、(むしろ、大人ゆえに)世界の奥行きを信じられているとは限りません。そのような大人が自ら世界を信じることができるようになることが、まずは重要であり、その自覚こそが必要だと思います。

また、このことが、「子どもとともに大人(保育者や親)も育っていくことが大切」ということにつながっているように思います。

それは、大変なことに違いありませんが、同時にとてもやりがいのあることだと思います。

「遊び」を再考する~保育者と設計者の専門性とは

「遊び」とは何でしょうか。

私もここ数年、「遊ぶこと」をテーマに掲げてきました。(2023年指針と2024年指針参照)

また、インセクトの方のストーリーでは、オノンに次のように語らせました。

こまかく分割されてよく分からなくなってしまった世界のパーツを、ひとつひとつ知ろうとして、自分の分かるものに変える試み、これを僕は“遊び”と呼ぶことにしてるんだ。

(インセクト | 第6話「遊ぶようにつくる?」)

遊びは世界を知ること、世界とのつながり方を学ぶことであり、同時に悦びが内包されているものだと思います。

ここでも、本書で引用されている文を抜き出してみましょう。

しかし、遊びの中で養われている諸能力には、他のいかなる方法による教育活動におけるよりも、大きなものがある。また、その中で人間の生涯を通してつづく、人生の基本的経験が養われている。

しかし、それらの機能よりも、幼児が楽しく学ぶこと自体が価値であり、そのような幼児を常に傍らに持っていることは、大人にとっても喜びである。むかしから、子どもは遊ぶことによって、人間となってきた。現代においても、遊ぶ姿を実現することは、保育の中心課題である。(p.45)『保育の体験と思索(津守眞)』より

では、そこでの保育者の役割は何でしょうか。

本書で汐見稔幸氏の仮説として、5つの「遊びで育つもの」が紹介されていますが、その中でこんなことが書かれています。

私たちが議論してつくらなければならないのは、心理学とは違う切り口の保育学的「遊び論」。しかし、遊びというのは本来、楽しいから、面白いからやるものであって、〇〇を育てるためにこの遊びをしようとなったら本末転倒になる。遊んだ結果、こういうものが育っていると見抜くのが保育者の専門性である。(汐見稔幸 p.92)

もちろん、子どもたちの遊びと学びを支えることが保育者の役割の一つですが、その専門性は、その結果を見抜く力にあると言います。

こういうことを考えると、保育と設計とは多くの共通点があるように思いました。

(事務所のスタイルにもよるかもしれませんが)設計という作業は、一回きりの条件の中で、その都度最善のものを探りながら、一つ一つ決定していくことです。そこには、一つの正解というものはありません。正解はありませんが、何かしら形となって結果が生まれます。

この一回性の中にあっても、最善をつくし、毎回の結果はできる限りいいものにしたい、良いものが出来る確率と密度を高めたいと、誰もが思います。(再現性を高めたい、と言ったりしますが、実際は条件が毎回異なるため、同じものが再現されることはないですね。)

そのため、自分の設計を振り返ったり、誰かの作品をみたり、建築や、全く異分野のことを学んだりして、良い結果につながる確率や密度を高めようとするのですが、その中で一番重要な能力は、出来た結果を見抜き、言葉などに置き換えて自分の中に蓄積する能力です。

これは、結果を一つの環境として向き合い、探索し、考え学ぶという、子どもの育ちのプロセスに似たものです。保育者に求められる専門性も同じところにあるのかもしれません。

遊びは、子どもにとっても、保育者にとっても、設計者にとっても、また一人の生活者にとっても大切なものだと思います。

(書いていたらやっぱり長くなりましたので、続きは”その2”として次回まとめたいと思います。)

やっぱり園舎の設計がしたい その2 B316『育ちあいの場づくり論: 子どもに学んだ和光の保育 希望編』(鈴木 まひろ, 久保 健太)

やっぱり園舎の設計がしたい その2 B316『育ちあいの場づくり論: 子どもに学んだ和光の保育 希望編』(鈴木 まひろ, 久保 健太) 葛藤のダイナミクスとモデル B318『響きあういのちの躍動: 子どもに学んだ和光の保育 葛藤編』(鈴木 秀弘,森 眞理)

葛藤のダイナミクスとモデル B318『響きあういのちの躍動: 子どもに学んだ和光の保育 葛藤編』(鈴木 秀弘,森 眞理) 園に求めるべき空間の質は何か:「素敵な施設」と「おおきな家」

園に求めるべき空間の質は何か:「素敵な施設」と「おおきな家」 B047 『アフォーダンス-新しい認知の理論』

B047 『アフォーダンス-新しい認知の理論』

出会う建築

出会う建築 動態再起論

動態再起論 環境配慮型ブランド

環境配慮型ブランド 不動産

不動産