現状の非合理的な快適さを乗り越えるには B323『シン・オーガニック: 土壌・微生物・タネのつながりをとりもどす』(吉田太郎)

吉田太郎 (著)

吉田太郎 (著)

農山漁村文化協会 (2024/7/16)

前回の『食料と人類』の流れで読んでみた。

前回は、地殻変動から生物までを含めた地球史と食料の関係が描かれていたけれども、こちらは似たテーマでより微生物と土壌にフォーカスしたもの。

いやー、知らないことが多くて、とても面白かった。

一部検証中の内容もあるけれども、基本的にスピリチュアルな言説を避け、これまで篤農家と呼ばれる人たちが築き上げてきた知恵やその先にある知見をテクノロジーの問題として科学的に説明する、という姿勢で書かれており、土壌のことがかなり”理解できた”ような気がする。

ざっくりとまとめると、土壌は多様な生物が複雑に絡み合うことで機能が生み出されている超複雑系のシステムであるということだ。

それに対し、慣行農業と呼ばれるものは、インセクトで書いたような近代的な分断の思想がベースとなっている。

単一の作物に分けることでモデルを単純化したうえで、耕起によってリセットし、農薬を散布したり化学肥料を施肥することでコントロールしようとする。

しかし、実際にはそれが土壌の持つ多くの機能を破壊することにつながっており、逆に病害虫の原因となっている。そして、さらなるコントロールが必要になるというような、前回書いた、ドーピングのためのドーピング構造に陥っている。

これらのことがかなり丁寧に一つ一つ説明されている。

これを読むと、慣行農業に合理性がないことは明白なように思われる。これまでは、一定の役割を果たしてきたかもしれないが、人口が増大した今後も持続可能なシステムだとは言い難い。その不合理に思われるシステムがなぜ維持されるのか。

一つは本書に書かれているようなことをベースに農薬や化学肥料をなくしたり減らせば、巨大なアグリビジネスの利益に反するからだろうが、それよりも下記のようなことが大きいように思う。

けれども、前出のローニング博士は、アグリビジネス業界以外にも、シャブスーの思想が注目されてこなかった理由があるとして、こう語る。

「誰もが手っ取り早い技術的な解決策を好むことから、世間にも敵意があるのではないかと思うのです。『すべての病気にこの一錠』がキャッチフレーズです。ですから、とても威力のある農薬や除草剤を手に入れることができれば、それを好むしそれを使う。一方で、いまの暮らし方を変えることを求める解決策では、農業革命は、技術だけでなく生き方の革命にもなるのですから。」

農業業界はもちろん、少なくとも西側世界では、社会全体も、この新たな農業革命を望んでいない。この革命は現状の快適さを楽しんでいる人にとっては恐ろしいことなのだ。(p.108)

これは、人ごとではなく、建築業界にも同じことが当てはまり、耳の痛い話でもある。

設計という仕事はどういう技術を選択するのかを決める仕事でもあり、自分が設計する際にも、現状の快適さを理由に使いやすく手っ取り早い技術を選んでしまうことは、残念ながら多々ある。

手っ取り早い技術を使う言い訳としては、コストや性能が明確であり、これまでの実績による安心感や責任の問題を回避できるという設計側の理由があるし、最終的に判断を下すのは施主であるから、今まさに「現状の快適さ」を望んでいる人を説得するのはハードルが高い。

もし、施主が新しい技術に関心があったとしても、コストや時間、スキルと言った施主側のハードルもあるし、安心感が欲しいという施主側の言い訳も用意されている。

それらをどうやって乗り越えるのか、というのはとても大きく今まさに直面している問題であるが、私が、ニ拠点居住を始めて田んぼの真似事などをやっているのは、この課題をクリアする取っ掛かりを掴むための実験であるとも言えるし、説得力を身につけるための実践とも言える。

その点では、本書の徹底的にテクノロジーの問題として捉えてみる姿勢は参考になるし、終盤の今後のあり方に関する議論もヒントになるかもしれない。

また、土壌の複雑な機能のあり方やふるまいのようなもの(例えば個体群が群集になることで出現する創発特性など)も、生命の躍動感を建築に与えるというテーマのイメージにつながらないだろうか。

本書の帯の推薦文が斎藤幸平氏で、へーっと思っていたけれども、最終的には資本主義に対してどういうスタンスをとるのか。そして、そのスタンスを実効性のあるものにするにはどうすればいいのか、というところにつながらざるを得ないように思う。

終盤の議論は何かヒントになりそうな気がしつつ、まだうまく捉えられていないのでもう少し考えてみようと思うけれども、斎藤幸平氏の本が一冊積読状態になっているのでそっちも読んでみるかな。

今年はその辺で終了となりそうだ。そして、来年は読書よりも実践につながる思考の方に時間を割きたいと思っている。

以下、後で内容を復習するための個人的メモ。

興味を持たれた方は一読をおすすめします。

メモ

・創発特性 個体群が群集になることで出現する特性

第Ⅰ部 地球史からみた植物と土のつながり

・37億年前頃から、微生物を中心に、途方もない年月をかけて生物の循環システム・共生システムが作り出された。

・発酵(嫌気性で酸素を用いない。グルコースを食料源。ピルビン酸に分解することで2ATPのエネルギーを得る。→グルコースの枯渇→光合成システム(二酸化炭素と水素からグルコースを生成)→水素の枯渇→光合成細菌(バイオクロロフィル 硫化水素を硫黄と水素に分解)→硫化水素は希少→シアノバクテリア(クロロフィル 水から水素と酸素を生成)→タンパク質を合成する窒素の枯渇→真正細菌・古細菌(アーキア)(嫌気性 ニトロゲナーゼ 大気中の窒素に水素を添加してアンモニアとして固定(窒素固定) 鉄とモリブデンが必要)

・しばらくは酸素が蓄積されなかった

海水中の鉄が酸素と結合して酸化鉄として沈殿(縞状鉄鉱層 鉄不足→ニトロゲナーゼによる窒素固定が滞る→生物のタンパク質合成が滞る)→アンモニウムイオン+酸素が結合し硝酸イオンと水素イオンに(脱窒作用 微生物により窒素ガスに NH4+ + 2O2 → NO3– + 2H+ + H2O)→有機物の呼吸分解による酸素消費

・発酵から酸素呼吸=カーボン循環へ

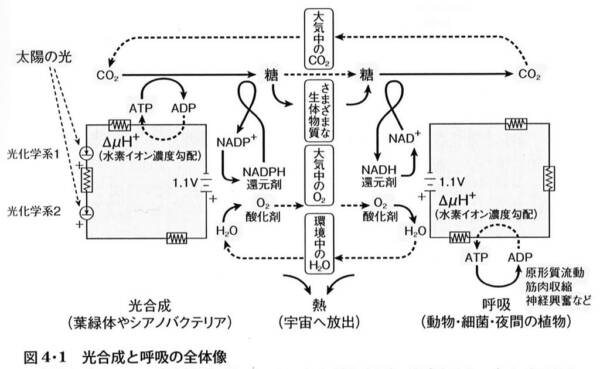

酸素呼吸の獲得(グルコースから36ATPものエネルギーを得る。発酵の18倍の効率)グルコースを二酸化炭素に変換すると同時に酸素が水に変わる。仲立ちをしているのは電子伝達体であるニコチンアミドアデニンジヌクレオチドNAD(NADH ←→NAD+)。まとめると C6H12O6 + H2O + O2 → CO2 + H2O + 38ATP でグルコースと酸素が二酸化炭素とエネルギーに変わったように見える。

▲光合成を行う植物と、呼吸を行う動物の間の循環。(『エントロピーから読み解く生物学: めぐりめぐむ わきあがる生命』より)

・シアノバクテリアの生み出す酸素は嫌気性生物にとって猛毒。酸素はメタンと反応して二酸化炭素と水に変えることで、温室効果を弱める(メタンの方が強力な温室効果ガス)とともに、シアノバクテリアの死骸が沈殿することで二酸化炭素を固定する。→氷河期へ(スノーボールアース)

・植物上陸から土へ

地衣類の上陸(シアノバクテリアと菌類の共生 光合成と岩石を溶かす能力の融合)→岩石が分解され、地衣類の遺骸と混ざって地球上で最初の土壌になる。

蘚苔類(苔)の上陸(すべての陸上植物は淡水性のシャジクモを共通の祖先とする→アーバスキュラー菌根菌との共生(植物が根を進化させるまでは、菌類が根の役割を果たしてきた)

・上陸後の課題→乾燥への対応と姿勢の維持→乾燥を防ぐ蝋状のクチクラ層、水の蒸発量を調整する気孔、水と栄養分を運搬し、体内の水圧を利用して身体を支える「水力学的な骨格構造」である繊維束

・デボン紀(植物の爆発的な進化と多様化 動物の大量絶滅)

葉の進化(二酸化炭素濃度の低下とともに、葉と二酸化炭素を取り入れ蒸散をコントロールする気孔が発展した。)

種子と根の進化→土壌微生物やトビムシ等の昆虫が急増し、土壌が肥沃になり森林が発達。

→現代の化学肥料と同様に森林の植物がとりだしたリン等の栄養素が川や海に流れ、藻類と植物プランクトン大繁殖による酸欠状態が起き、海洋生物の息の根を止めた→岩石の風化とプランクトンの死骸の大量沈殿により、二酸化炭素の減少→氷河時代→脊椎動物の96%が絶滅した。

→生命は必ずしも地球の調和を自ずから保つとは限らない。

・昆虫の巨大化(昆虫のサイズは飛翔や呼吸などの要因で酸素濃度によるという説・実験がある。当時の酸素濃度は35%(現代21%))

・リグニンの発明(リグニンの生成はセルロースよりも多くのエネルギーを必要とするが高強度)→裸子植物の繁栄と植物の巨大化→当時はリグニンを分解する微生物がいなかったため、地球史上最大の石炭蓄積時代を引き起こした→リグニン分解を可能としたのはシイタケ・マイタケ等白色腐朽菌の開発した酵素ペルオキシダーゼ→キノコが石炭紀を終焉→リグニンはあまりに化学構造が不規則で、特定の分子と結合する酵素では歯が立たない。現代でもリグニンを分解できるのは、担子菌類のキノコのみで、それ以外の生物には魅力がなく身を守ることにつながっている

第Ⅱ部 土から見た動植物の健康

・「いと浅き科学をもちいて、いと深き土の神秘を探る愚かしさ」

・「動物や人間は大地の生化学的コピーだ」アンドレ・ヴォアザン(1903-1964)

・「リジェネラティブ」 土壌をより健康的にすることで、環境の修復につなげる

・農薬散布・化学肥料施肥によりむしろ病害虫被害が増す

「栄養好転説」作物体内での栄養代謝が乱れているときに病害虫被害を受ける フランシス・シャブスー(1908-1985)

作物はもとより健康であり、農薬散布で植物生理が乱され、病害虫が求める栄養分が増えることで被害を受ける。

ほとんどの病害虫は、細胞液に含まれる遊離アミノ酸や還元糖を好む→健康な作物は、物質代謝が順調に進み、これらをデンプンやタンパク質へと合成するのでアミノ酸濃度も低い。いもち病菌も各種アミノ酸を餌とするが、窒素肥料のやり過ぎでグルタミン酸とアスパラギン酸が増しいもち病が増える。

銅や硫黄、カリなどの不足やバランスによってもタンパク質合成の代謝が崩れる。銅や硫黄は殺菌剤として使われてきたが、実際は殺菌ではなく物質代謝を良くすることで病気を防いでいた。

細胞壁の厚さが病害虫に対する耐性を増す(窒素分が多いと成長抑制ホルモンのエチレンの作用が弱まり、セルロース合成よりもタンパク質合成が優先され、全体としては軟弱化する)

細胞内のフェノール量の多いほうが抵抗性が強い(液胞内では、フェノール化合物と可溶性炭水化物+アミノ酸のどちらが作られるかは選択的で、アミノ酸が増えるほど被害に会いやすい)

農薬に含まれる窒素や塩素(タンパク質合成を抑制し分解を促す)が植物の代謝を乱し、炭水化物やタンパク質の合成を阻害し、病害虫の栄養素となる単糖類や遊離アミノ酸を増やす。

・農薬と化学肥料は各種ミネラルを減らし植物を不健康にする。

各種ミネラルには酵素の働きを促進したり、土壌微生物を活性化したり、物質代謝にも関係するが、多量の窒素や農薬の成分がミネラルの吸収を阻害したり、ミネラルの流亡を促進したりすることで、植物を不健康にし、病害虫を呼び寄せる。

・化学肥料で栽培すると硝酸塩の含有量が高くなる→必死で水分を取り入れて成長速度を高める(徒長)が、その組織は水分を多く含みふやけて不健康

・「害虫の真の役割は、誤った養分を与えられた作物の状態を突き止める警官である。こうした昆虫は自然の清掃チームなのである」エアヘルト・ヘニッヒ(1906-1998)

・「生物学的なバランスが崩れると害虫や病気が発生する。自然は弱いものを排除する。だから、害虫はバランスが崩れているとの自然からの警告なのだ」エーレンフィリート・プファイファー(1899-1961)

・土壌微生物の活性化によってミネラルの吸収を改善させたり、タンパク質がきちんと合成される生理状態にして抵抗性を高めることが真の解決策であるはずだ。

・窒素肥料→アンモニア生成に世界のエネルギー消費の1~2%消費し、CO2を年間5600万t排出。施肥された10~40%しか植物に取り込まれず、残りは飲料水や地下水汚染、富栄養化を引き起こしたり、二酸化炭素の296倍の温室効果を持ちオゾン層を破壊する亜酸化窒素が生成される。

・取り込んでタンパク質に変換できなかった硝酸塩は葉に残留して苦みとなる。

・作物には窒素肥料が不可欠。植物が窒素を取り込む方法は硝酸塩かアンモニウム。これらは本当か?

・マメ科の根に共生しているリゾビウム以外にも窒素固定ができる真正細菌や古細菌は何千種類もいて、あらゆる植物で窒素固定がなされている(マメ科:300~400kg/ha年 それ以外:20~50kg/ha年 )。無肥料栽培では栽培年数が長いほど土壌中のカーボンや無機質態窒素が増え、窒素固定菌も増えている。

・窒素固定する酵素ニトロゲナーゼ

エネルギー源として多くの炭素源が必要。そのため周辺に窒素があれば窒素固定は停止する。

植物に必要なC/N比は20~100と圧倒的に炭素の割合が多い。C/N比が高い有機物が土壌に入ってくると、土壌中の窒素を微生物が吸収するため、窒素が一時的に不足する「窒素飢餓」が起きる。これまで有機農業でも、窒素飢餓が起きないようにC/N比が下がった完熟堆肥になってから施肥することが推奨されていたが、窒素飢餓が起きるのは施肥によって窒素を吸収する微生物が優勢になっているため。逆に無施肥で窒素欠乏条件を維持し続けると、窒素固定を行う細菌が増えていく。

窒素固定を活用して、窒素供給力をアップする鍵は、高炭素・低窒素が前提条件。

・微生物のニトロゲナーゼが機能維持するのは微好気性固定部位に限る。それがあるのは、植物の根鞘や団粒構造の中。

人は嫌気性の状態を腐敗しているとして悪だと考えがちだが、嫌気性状態下では非常に多くの重要な生物学的なプロセスが進む。

土壌には好気性の場と嫌気性の場の双方が必要だが、団粒構造ではそれらが混在している。

・植物が窒素を吸収できるのは硝酸塩かアンモニアの無機態窒素のみで、有機態窒素は微生物によって分解されない限り吸収されないというのが常識であった。(だから化学肥料が必要とされたし、無施肥の土壌は無機態窒素が不足していると判定された。)

しかし、植物はエンドファイト(植物内生菌)等の共生菌とのネットワークを形成できれば有機体窒素であるアミノ酸類を利用できることが分かってきた。窒素固定菌はニトロゲナーゼでアンモニアを生成したものを迅速にアミノ酸に転換する。これを糸状菌がそのまま植物に届けると同時に、植物が光合成で得たエネルギーを窒素固定菌へと窒素固定のエネルギー源として届けている。なぜアミノ酸の形で届けるかというとエネルギー効率が良いから。

施肥によって硝酸塩が過剰にあると、菌は窒素固定を停止するし、植物は窒素固定菌へとエネルギーを与えなくなる。農薬散布や耕起も植物と共生菌のネットワークを破壊する。逆に、地表が植物に覆われており、植物の多様性が豊かであるほど菌根菌も増える。

自然農法は生産量が低いと批判されがちだが、数年間のリハビリ期間の後は場合によっては慣行農業以上の成果を出している研究もある。

自然栽培では低窒素条件で栽培されるため、農産物に含まれる硝酸態窒素の含量も低く食味が良い。無肥料での農業を進めていけば、消費型ではなく生産型、つまり、自然循環の中での栽培に進んでいく。

・リン

自然農法の水田などで施肥をしなくてもリンの量は一向に減らないという事例がある。

リンは反応性が高く、アルミニウム、鉄、マンガン、カルシウムなどと反応して不溶性の化合物になってしまう。施肥されたリンのうち植物に吸収されるのは10~15%で残りは土壌に固定化される。鍵は「土壌リン銀行」に入った預金をどう下ろすかで、土壌に生息するさまざまな菌類のどれもがリンの可溶化を行える。不足していたのはリンではなく微生物。

植物はどの微生物をサポートするかについて非常に選択的で、リンがあれば滲出液の生成と分泌を止めてしまうため化学肥料を使うほど微生物が減り団粒構造も構築されない。

菌根菌のネットワークには、肥沃度や保水力、透水性の向上、締固めの削減、旱魃や耐塩性、病害虫耐性の向上、収量の向上、投入資材の削減、栄養素含有量の改善、カーボンの土壌隔離など30ものメリットがある。

著者は、ことリンに関してはまだ良くわからない。やはりリン資源は循環させねばならないのではないかと考える。リンの液肥循環等。

・腐植

「土壌生成理論」内水護(1934-2005) 腐食による土壌生成メカニズム

「肥溜め」とは人間の排泄物を木の桶に溜め自然発酵させて液肥をつくる農業技術で、土壌がどのようにできるかを技法化していた。それを現代版として復活させたのがBMW(バイオ・ミネラル・ウォーター)方式による排水処理。

腐植は落ち葉や生ゴミが分解することで生成される暗色の高分子物質。

フルボ酸・・・比較的低分子の易分解性の有機物からなる。

フミン酸・・・60~100オングストロームのほぼ球形の高分子化合物。土壌中で1200年程度の滞留時間を持ち、大気中のカーボンを隔離・ストックできる。水を保持し、粘土に結合し、植物の成長刺激剤として働き、有毒な汚染物質を除去する機能も持ち合わせ、その物理科学的な多様性で匹敵する合成資材はない。

官能基・・・フェノール系の反応性に富む一団。

腐植は多くの官能基をもつことで、生物側の反応に応じて自由自在に分解・重合・縮合の化学反応を起こしていく。

キレート・・・ミネラル(多様な金属イオン)を中心に、酸素や窒素、リン、硫黄島が環状に配位される化合物。腐植に富んだ土壌にはキレートが生じ、ミネラルを保持する。腐植に富む汚泥で有害な物質を除去されたり悪臭が消えるのは、キレート反応によって官能基とミネラルの間に臭気物質等が挟み込まれるため。また、ミネラルは酵素の原料となる。

内水博士によると腐植が少ない土壌は腐敗するが、腐植が多いと土壌は腐敗しないだけでなく、良質な堆肥や発酵と同じプロセスが進んでいるに違いない。土壌を生成する土壌微生物群と生成しない大腸菌・腐敗菌・病原菌等の微生物群とは共存しない。前者は後者を敵とみなし、抗菌作用を持つフェノール系の代謝産物を産出することで、病原菌の増殖を抑制する。処理水に汚泥腐植を加えるとこのように細菌類の構成を変える。

・腐植と海

いま日本全国で石灰藻が岩石の表面を覆い尽くして海中林(海藻)が消滅する「磯焼け」が広まっている。

光合成が盛んな沿岸部では鉄が必要で腐植がそれを提供している。また、腐植は炭酸カルシウム結晶の形成を阻害したり、石灰藻の胞子を死滅させることで磯焼けを防いでいる。森林が守られないと河川水量が減少し、森からの腐植物質が流入しなくなる。

腐植は長い時間をかけて有機物が分解されることで形成されると考えられていたが、植物の根から放出される滲出液が微生物によって科学的に重合されてできるものであると分かってきた。分解では有機物の分子量が低下していくが、腐植では分子量が増えていく。嫌気性状態における重縮合による炭素の巨大分子化が腐植形成のメインルートであって、酸化分解は脇道でしかない

農業機械での耕起と自然につくられる生物的な団粒構造とにははっきりとした違いがあり、団粒構造は強い粘着力でつなぎ合わされているため、激しい雨が降ったとしても締め固められない。(「団粒構造の生物的構築」)

コロイド・・・1μm以下の極微細な粒子が液体中に分散するもので、1μmのコロイド粒子は1L当たりの表面積は6000㎡にも及び、マイナスに荷電し陽イオンを引き付けるため複雑な生化学的な反応が生じる。

腐植粘土複合体・・・有機コロイドとケイ酸コロイドがむすびついたもの。これと微生物が出す粘着性の分泌物によって20μm以下のシルトが250μm以下のミクロ団粒にまとまっていく。これが微生物のだす分泌液や糸状菌の菌糸によってさらにゆるやかにマクロ団粒へと結び合わされていく。これが土壌団粒と呼ばれているもの。この粘着剤はグロマリンと呼ばれる土壌タンパク質で根からの滲出液からの産物。

団粒構造は根からの滲出液、すなわち微生物の餌との引き換えによって維持・構築されていると言える。土壌が締め固められるのは微生物がいないからであり、団粒構造の破壊は化学肥料を使うことで微生物の多様性が減ったことが原因。

機能性が高い腐植前駆物質とは、有機物が土壌化する過程で生まれたものであり、形成後長時間が経過した腐植にはほとんど効果が見られない。

第Ⅲ部 進化からみた微生物とタネのつながり

・土壌はシステム全体として機能していて、すべてが相互につながって協働することで、チームとしてトータルの効率性を高めている。それがスムーズに機能するには、真正細菌や古細菌といった土壌に生息するすべての生きものたちが協働する必要があるのだが、化学肥料や農薬を用いると、こうした複雑な連帯を可能としている生化学シグナルの伝達が妨害され、コミュニケーションのすべてが瓦解する。それが、いまの土壌で起きていること。

・いま科学窒素肥料のつくりすぎで、地球規模での窒素の循環量が急増している。例えばマツ枯れも土壌の冨窒素化による菌根の損失と根の腐りの拡大が誘引になっている可能性がある。

・森林生態系は、一つの種、1本の植物だけでは生きていけない。細菌、キノコ、小動物、鳥類、哺乳類と多種多様な生物がそれ以外の生物とう複雑に絡み合い、まさに、ひとつの生物のように生きて関係し合っている複雑系。

・植生が多様な方が土壌養分等の資源を効率的に使えることから、モノカルチャーよりも生産性が高い。土壌の形成、栄養分の循環、受粉と言った数多くの生態系サービスも、生物多様性が豊かな方が多く受けられる。多様性が高い方が、外的な錯乱に対して回復する力(レジリアンス)も高い。

ホロビオント・・・複数の共生関係にある生物が切り離せないひとつの全体を構成している状態のこと。

・コモン菌根菌ネットワークと栄養分やミネラルのわかちあい

・「微生物が誘発する土壌遺伝」植物は病原菌に感染したり草食動物にかじられたりすることに対して、我が身を守るため特定の微生物を勧誘。獲得するという積極的な戦略を展開している。また、これらの微生物等のコアとなるマイクロバイオームはタネを介して世代を超えて継承されている。

・土壌を健全に機能させ、収益性を高めることは、土壌微生物の多様性を高めることにほかならない。微生物の多様性によって物事がシンクロするとき、還元主義では想定できない創発的な特性が生じる。農家がする必要があるのは、コモン菌根菌ネットワークや土壌微生物のマイクロバイオームをサポートすることだけであり、そのために年間を通じて地表を被覆して、地上の植生に多様性をもたせることだけだ。

終章 過去の篤農家の叡智をいまの目で見なおす + おわりに

・魚住道郎・・・腐植を介した森・里・海の循環の再生

・三浦和彦、久門太郎兵衛・・・土を裸にせず草を活かす農場を営む

・賀川豊彦・・・1933年にアグロフォレストリーと産地畜産を提唱

・一樂照雄・・・自然の摂理に基づいて腐植を重視するのが有機農業

・梁瀬義亮・・・土からでたものは土に返せ

・金子美登・・・台北帝大の教授から継承した土壌微生物の知恵

・本書は「農民の主体性を伸ばしながらローカルな解決策を目指す可能性を探りたい」として旅を始めたのだが、この篤農家の知恵を囲い込まず、皆で百姓力を伸ばす可能性がまさにこれまで扱ってきた足元の土にあった、というのが本書の結論だ。

・「有機農業を広めて環境を守るために四六時中エシカルな倫理をもたなければならないが、経済的な余裕がない人には有機のようなブランドは高嶺の花で、一握りの意識高い系だけではひろがらない。原理原則を聞いても役に立たない。どうすれば有機農業が広まるのか」との現実的な批判と疑問の声はよく耳にされる。そして、本書の鍵となったもうひとつの課題はテクノロジーだった。そこで、エシカルな倫理観を上から目線で押し付けるよりも、より豊かで楽しい人生を一人ひとりがおうかすることが、結果として、誰しもが幸福になる。そして、それが実は深くテクノロジーとも絡み合うという一見逆説的なイタリアの経済学者の知見を最後に紹介することで本書の結びとしたい。

・「エコロジストたちは、コレクティブ(集団的)な社会問題をプライベート(私的)に解決しようとしているが、コレクティブな問題にはコレクティブな解決策を導入しなければならない。」

(住民が協力し合う)コラボランディアでは環境が改善されてマネーがさして重要ではなくなった社会で誰もが豊かな余暇や暮らしを享受している。一方で、(財の私有化・民営化が進む)プリバトポリスは、金がなければ生きていけない社会となっていることから、負け組になるまいと誰もが必死で働いている。多くのマネーを稼げてはいるがストレスを抱え、住民間の格差も拡がり、環境汚染もむしろ進んでいる。

「だから、私有化や規制緩和は解決策ではなく、反資本主義的な文化を育み、集団的なアクションでわかちあいを増やすことが必要なんです。」ステファノ・バルトリーニ

・(キューバの農林業技術開発協会の啓発パンフレットでは)ベースとして紹介されているのがアグロエコロジーで、有機農業についても、知がプライベート化されるのが慣行農業、知が個人に独り占めされず社会によってわかちあわれて文化によって統合されるのが有機農業として定義されている。

システムから選択肢を考える B289『地球のなおし方』(デニス・メドウズ ,ドネラ・H.メドウズ ,枝廣 淳子)

システムから選択肢を考える B289『地球のなおし方』(デニス・メドウズ ,ドネラ・H.メドウズ ,枝廣 淳子) 嬉しい変化 B320『宮大工西岡常一の遺言』(山崎 佑次)

嬉しい変化 B320『宮大工西岡常一の遺言』(山崎 佑次) B080 『白井晟一空間読解―形式への違犯』

B080 『白井晟一空間読解―形式への違犯』 B090 『99人のデザイナーとつくる未来の本』

B090 『99人のデザイナーとつくる未来の本』

出会う建築

出会う建築 動態再起論

動態再起論 環境配慮型ブランド

環境配慮型ブランド 不動産

不動産