二拠点生活で探していたもの B319『生命と学びの哲学:育児と保育・教育をつなぐ』(久保健太)

久保健太 (著)

久保健太 (著)

北大路書房 (2024/5/29)

和光保育園の鈴木まひろ氏が教育哲学者と呼ぶ久保健太氏の単著。

保育の文脈で読んだ本ですが、これまで建築について考えていたこととシンクロする部分も多く、面白く読めました。

これまで自分なりに積み上げてきた言葉で、本書を一通り置き換えてみる、ということが出来そうな気がしますし、それにより得られるものも多いだろうと思うのですが、とてもブログでは書ききれないような長文になりそうですので、ポイントを絞って少しだけ書いておきたいと思います。

目次

二拠点生活で探していたものは何か

2022年の12月に2拠点生活を始め、もう少しで2年が経ちますが、始める前はそこに何があるかも全く分かっていませんでした。

とにかく生活に変化を与えないと分からないことがありそうだ、という予感だけがあったのです。

それが何かが少しずつ見えてきた気がしますし、本書はそれを考えるのにちょうど良さそうに思いますので、その視点から書いてみたいと思います。

私が建築を考える時の根底には「次世代にどのような環境を残せるか」という問題意識があります。

言い換えると、「人々(特に子ども)にとって、この世界で生きていても良いと思える環境とは何か?」「人々がこの世界をより良く生きられるようになる環境とは何か?」ということです。

建築は、人々が生きる環境の一つであるため、職業人として、建築が生み出す環境には責任を持ちたいということですね。

これは、教育に関わる人が目指すところでもあるでしょう。

これを「教育的環境としての建築」を目指す、と言っても良いのですが、教育という言葉はまだ、学校教育的な知識や技能を与えるものとしての意味合いが強いため、とりあえず「生きることを肯定する建築」としておきます。

その「生きることを肯定する建築」を長年追い求めてきたのですが、自分には何か足りないピースがある、という限界を感じつつあった時に、思いついたのが2拠点生活だったのです。

先に言ってしまうと、この選択は、自分を「遊びと学びの環境」に投げ込むことだったと思います。

その環境は、本書で、”保育環境を通じて子どもたちに体験させたい”環境と重なるもので、自分にとっては保育園に入りなおすような行為だったと言えるかもしれません。

そして、この「遊びと学びの環境」こそが、「生きることを肯定する建築」を目指す上で今まで欠けていたもの、もしくは、現代の社会が失いつつある大切なもの、なのではないか、というのが、現時点での、本書を読んで、もしくは2拠点生活を営む中で見えてきた結論です。

そのことを、本書の中のアクチュアリティ、生の主体性と中動態、センスといった言葉を使って書いてみたいと思います。

それらの言葉は、互いに絡み合うようなものですが、まずは個別に見てみましょう。

リアリティとアクチュアリティ

これまでも、建築で実現したい大切な要素の一つにリアリティがありました。

「この世界で生きていても良いと思える感覚」「この世界に生きているんだと感じられる感覚」のことを、リアリティととりあえずは呼んでいたのですが、リアリティという言葉では少しずれてしまうと感じて、身体性や能動性といった他の言葉と合わせて使うことも多かったです。

この、リアリティと言う言葉で表していたものが、アクチュアリティという言葉に置き換えられるというのが、本書で得た最初のもので、リアリティという言葉に感じていた小さな違和感を補ってくれるものでした。

本書の説明を自分なりにまとめると、アクチュアリティとは「生きている感覚としての現実感」であり、今まさに湧き上がってくる感覚、現在進行系の次元にあるもので、私的な感覚と言えます。

一方、リアリティは客観的な現実であり、社会的に積み重ねられてきたもの、過去を意識化したような次元のもので、多くの人が共有できる公共的な感覚です。

また、前者は、世界を構成物に分ける前の「無分別」の次元、後者は世界を分けることで意味を与えていく「分別」の次元と言えます。

これらの、私的な感覚と公的な感覚の両者を行き来を通じて、また、自分と自分でないものとの「応答」を通じて「私が私である」という感覚がつくり出されていくといいます。

私が、リアリティに欠けていると感じていたのは、アクチュアリティの現在性からくる生々しさのようなものだったのかもしれません。

リアリティには、世界を分けた知識をもとにした、静的な世界観がありますが、言うまでもなく、現代はこちらに偏りすぎています。

私が2拠点生活を始める前に感じていた限界もこの偏りによるものだったように思います。

生の主体性と中動態

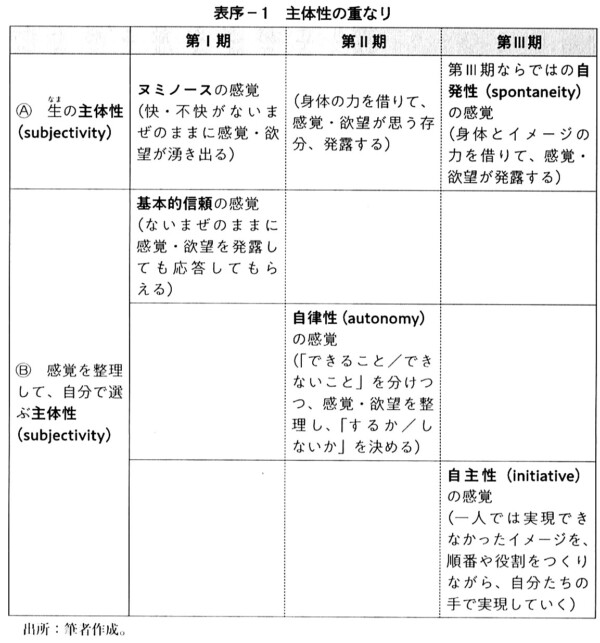

次に生の主体性と中動態。

これまでは、「自分の意志で行為をえらぶこと」が主体性だと考えられていました。

これに対し、意識的ではないけれども、自分の中で「様々な感覚が生まれてしまうこと」も主体性として捉えようという流れがあります。

「主体」を、何らかの行為を行うものとして考えるだけでなく、様々な感覚が生まれる「場所」「座」としても考えようという流れで、後者を「新しい主体性」や「生の主体性」と呼びます。

前者は、あくまで人の意識的な営みにフォーカスしていますが、後者は、環境との関係性と現在性に焦点があります。

先程の話と関連付けるとすれば、意識的な行為主体としての主体性はリアリティを汲み取りますが、感覚が生まれる場ととしての主体性はアクチュアリティを汲み取る主体性と言えます。

主体性の位相を”意識/はたらき”から”場/状態”へと変えることに、この考え方の新しさ、可能性があるように思いますが、このことは、能動態と中動態という言葉に対応します。

能動態は意識的な主体としてあること、というのはすぐに分かるかと思います。

國分功一郎によると中動態は自動詞表現、受動態表現、再起表現の3つがあるといいます。(ちなみに國分氏の中動態論は未読です)

このうち、自動詞表現に焦点を当てると、自動詞表現としての中動態は、私という存在を場所にして、おのずから感覚が湧き上がることです。(インゴルドの自動詞的扱いとも関連付けられると思います。)

これは、新しい主体性、感覚が生まれる場ととしての主体性としてあること、と重なります。

リアリティとアクチュアリティと同様に、現代社会は、意識的な主体性に重きを置き、感覚が生まれる場ととしての主体性を軽視しすぎているように感じています。

センス

次にセンス。

千葉雅也氏の『センスの哲学』と重なる部分が多いですが、こちらのセンスは”意味の与え方”としての意味合いが強いです。

本書では世界の事物に意味を与える際の方法として、センス・ミーニング・コンセンサスの3つが紹介されています。

・センス・・・「その文脈における、その人にとっての事物(世界)の意味」。その人なりに湧き上がった感覚をベースにした意味付けであり、必ずしも他者と共有できるとは限らない。例えば、箸と呼ばれる2本の棒が、文脈によっては音を鳴らすための道具としての意味を持つようになる。アフォーダンス的。

・ミーニング・・・「文脈に左右されない意味」。社会的に共有された意味で、箸の「食べ物を移動させるための道具」という意味は文脈にかかわらず保持される。

・コンセンサス・・・センス的に生まれた意味が、ある文脈においては公共性を持つようになった意味。遊びで生まれたセッションの中で、空き缶を叩いている2本の棒は、参加者の中では音を鳴らすための道具として意味を共有されている。

世界が分けられる前の「無分別」の中で、湧き上がってくる意味としてのセンス。

もちろんこれは、アクチュアリティや感覚が生まれる場ととしての主体性と関連があります。

新しい二元論

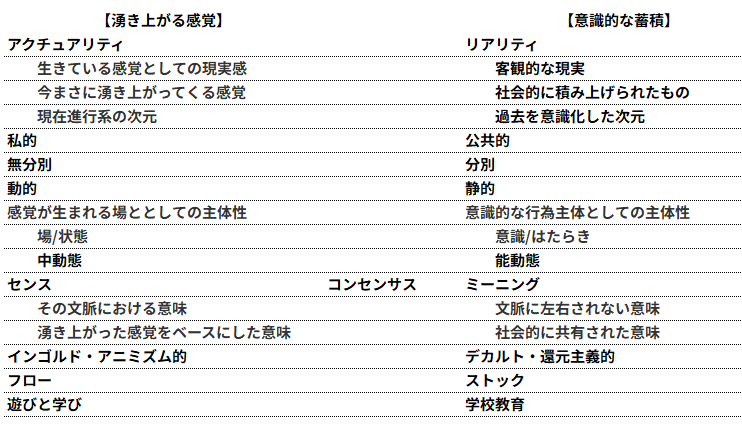

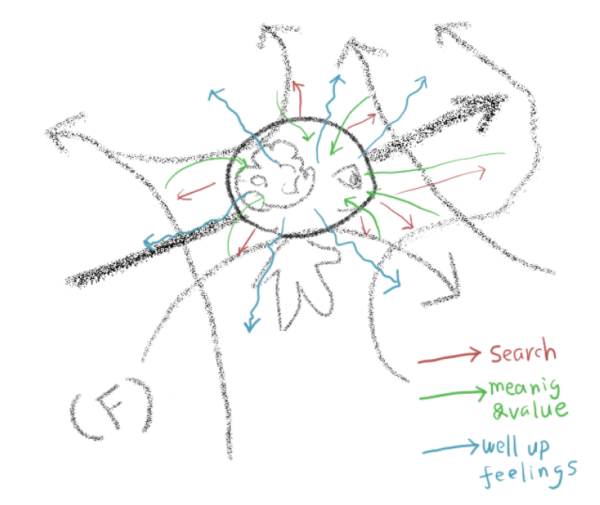

これらの関係性をいくらかの補足を加えて書いてみると、下のようになるかと思います。

ここでは、【湧き上がる感覚】と【意識的な蓄積】とあえて2つに分けてみました。これを仮に「新しい二元論」と呼んでみたいと思います。

さて、著者が我が子に願うこと、そして、おそらくは保育環境を通じて実現したいこと(つまりは、現在の保育環境から抜け落ちていがちなこと)はシンプルに2つあるといいます。

それは「自分のカラダの声を聞けるようになってほしい」ということと「工夫すること、アタマを使うこと、考えることが大好きになってほしい」ということです。

また、以前読んだ和光の本に掲載されていて、本書にも再録されている文章では、和光保育園の子どもたちがなぜ生き生きしているか、ということが考察されているので、簡単に概要を書いてみます。

和光の子どもたちがいきいきとしているのは、「生命界からの頂き物」「世界の奥行き」に触れているからではないか。

では、どうしたら生命・奥行きに触れることができるかというと、まずは生命界の持つリズムに飲み込まれることが必要で、そのためには、物事を分けない(無分別)こと、主導権をあくまで生命の側に置くこと(感覚が生まれる場ととしての主体性)が重要。

また、学びには「無分別」を味わう学び(湧き上がることをそのまま感じ取り、世界に溶け合うことで新しい世界と出会うこと)と、「分別」により理解すること(よくわからないけど凄いこと、を自分なりに理解可能なように分けて腑に落とそうとすること)がある。(【湧き上がる感覚】と【意識的な蓄積】)

しかし、分別により理解したこと、文化になったことは、新しい殻になって変化・学習を妨げることもある。

そのため、「自分と異なるものと寄り合うこと」で新しい殻を破ることも必要。(著者はこれを「文化を規定し返す」と呼んでいます。そして、これらを支える重要な要素として「手仕事」を挙げていますが、これについては後で触れます。また、この辺の議論は『センスの哲学』『暇と退屈の倫理学』と重なります。)

さて、ここで重要なのは、学びは【意識的な蓄積】だけでは成り立たないということです。文化を規定し返しつつ【湧き上がる感覚】と【意識的な蓄積】とを行き来するようなサイクルによって、人は学んでいくことが出来ますし、それによって「私が私である」という感覚、アクチュアリティとリアリティが醸成されていきます。

教えたことは上手にできる、レールを引かれた中では考えることができるけれども、自分で感じ、学びながら世界とのつながりを深めていくという体験に乏しい、というのは教育的な問題でしょう。

しかし、これが「生きている感覚としての現実感」を失うことにつながっているとしたら、今を生きる大人としては大きな失敗をしているのかもしれません。

私が2拠点生活を始めたのは、自分自身がこの新しい二元論の2つを両立させるためとも言えますし、この記事を書いているのも、2拠点生活で感じた【湧き上がる感覚】を【意識的な蓄積】へと落とし込む作業、つまり先程のサイクルを回すためとも言えます。

実際のところ、次世代のため、教育のため、という以前に、まずは自分自身の問題のように感じています。

【補足メモ】中動態をイメージし直してみる

ここからは、補足的な内容です。

先程、【意識的な蓄積】から【湧き上がる感覚】への流れを、「”意識/はたらき”から”場/状態”へ」と捉えましたが、そのイメージは私がこれまで考えてきたことと、少しずれてしまいます。(個人的なイメージとしては、【湧き上がる感覚】の方が”はたらき”・動的なイメージ、【意識的な蓄積】の方が”状態”・静的なイメージと、逆なのです。)

そこで、中動態のイメージを重要な視点を損なわない範囲でイメージし直す、ということを試みてみたいと思います。

まずは能動態と中動態の現在のイメージ。

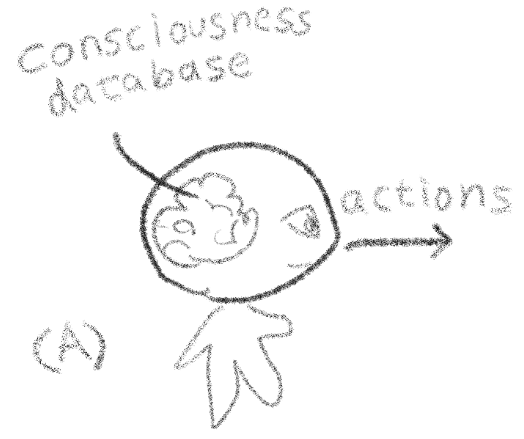

(A) 能動態のイメージ

まずは、単純化した能動態のイメージです。

行為を選択するための基準となる蓄積と、行為を選択する意識としての脳があり、それによって能動的に行為が行われるイメージ。

これは意識的な行為主体としての主体性でもあり、意識のはたらきが主になっています。

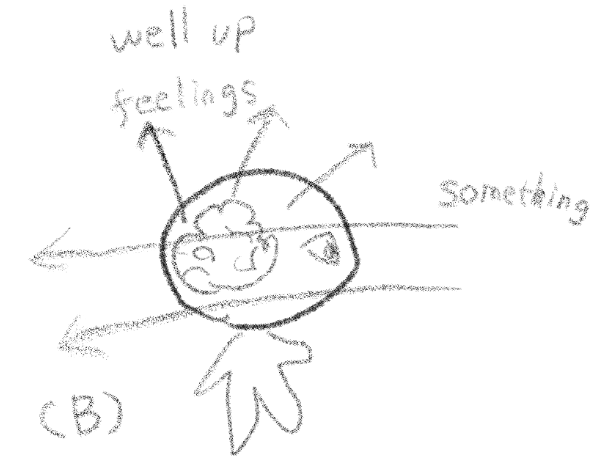

(B) 中動態のイメージ

次に今私が思っている中動態のイメージ。

生命の奥行きといった何かに触れることで、勝手に感覚が湧き上がるイメージです。ここには能動性は見当たらず、これは感覚が生まれる場としての主体性と重なります。

個人的には、これらのイメージは生態学的な視点を加えて補正したほうが良いように思っています。そのための導入として、知覚を考慮した場合の、デカルト的二元論をベースとした、知覚と行為のイメージ、および、生態学的な知覚と行為のイメージを描いてみます。

(C) デカルト的二元論をベースとした知覚と行為のイメージ

人間の意識とそれ以外の世界を分けた、デカルト的二元論をベースとしたイメージです。

知覚として環境からのインプットがあり、それを脳の意識と記憶が情報処理を行って判断したものを行為としてアウトプットしています。

これは、コンピューター的・機械論的なモデルであり、インプットからアウトプットが機械的に導き出されるため、能動的というよりはむしろ受動的と言えます。

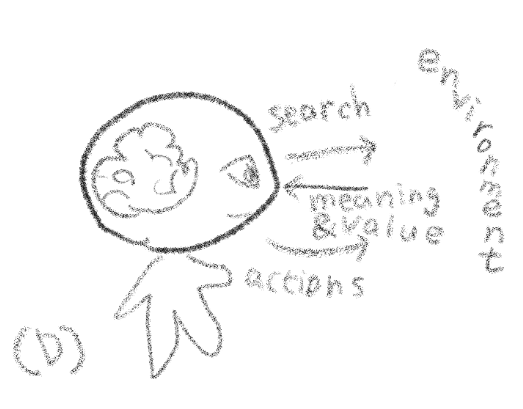

(D) 生態学的な知覚と行為のイメージ

アフォーダンス理論を提唱したギブソン的、生態学的なイメージです。

ここで、知覚は受動的なものではなく、人による能動的なはたらきかけ、探索行為であり、それによって環境から意味と価値が見出されます。

その意味と価値をもとに行為が選択されるという点で、能動的な知覚・行為モデルと言えます。

ここで、CとDを比較したのは、モデルによって知覚と行為が受動的にも能動的にも捉えられるからです。

これまで様々に書いてきたように、もちろん私は生態学的なモデルの方が人間もしくは生命の面白さを表していると思っていますが、その立場からすると、A,B,Cはいずれも違和感が残ります。

(E) インゴルドのメッシュワークとラインのイメージ

ここでインゴルドのメッシュワークとラインのイメージを召喚してみます。(詳しくはこちらかこちらを読んでください。)

私というはたらきの周りには、メッシュワークをなす様々なライン(はたらき)があり、それらの関係性のなかで私というはたらきも変化していきます。

このそれぞれのラインは、本書で言うところの世界の「奥行き」そのものであるともいえるかと思います。

(F) E.メッシュワークとD.生態学のイメージをB.中動態のイメージに重ねたイメージ

ここで、E.メッシュワークとD.生態学のイメージをB.中動態のイメージに重ねたイメージを考えてみます。

B.中動態のイメージのように、世界の奥行きに触れることで、様々な感覚が湧き上がるイメージは、Eのメッシュワークのイメージにすぐに重ねられると思います。

ただし、ここに能動性がないのではなく、様々なライン(世界の奥行き)に対するDのような生態学的な働きかけ(探索行為)が、まずはある。そして、それによって得られた意味や価値が、その人の中に様々な感覚を湧き上がらせていると思うのです。

つまり、その人の知りたい、やってみたいと言った好奇心のようなものを種にした能動的働きかけによって、【湧き上がる感覚】が得られるという見方です。

本書でも「生の主体性・中動態で考えた時に、感覚が勝手に湧き上がるとするならば、その人の個としての尊厳はどうなるのか」という疑問と、それに対する考察がありました。

これに対して、Fのように感覚が湧き上がるはたらきに含まれる知覚的能動性を考慮すれば、個としての尊厳を損なうことなく、湧き上がる感覚を説明できるように思いますし、赤ちゃんのような意識の確立していない個の主体性もうまく表現できるように思います。

この時、先の「場としての主体性」という捉え方にも、可能性を感じていたのですが、これはどう考えればよいでしょうか。

まだまとまっていませんが、場と言っても、能動性の全くない”場/状態”なのではなく、そこに生態学的なはたらきが満ちている”場/はたらき”である。ととりあえずは考えることにしてみます。つまり、主体性の位相を”意識/はたらき”から”場/はたらき”へと変えてみる。ここにはどちらも人間としてのはたらきがありますが、独立した意識のはたらきではなく、環境と関わり合うようなはたらきとして主体性をみてみる。

こう考えると、世界の奥行きに出会うために必要なのが、意識的な状態を脱することや、五感をフルに動員し没頭すること、というのもうまく説明できるように思います。

建築へ

さて、私が二拠点生活で探していたものは何か?

これに対しては、「遊びと学びの環境」に飛び込むことであり、【湧き上がる感覚】と【意識的な蓄積】のサイクルを取り戻すことだったと思います。

このことは、建築にどう取り込むことが出来るでしょうか。

それは、世界の奥行きに出会えるような機会をつくること、建築が欲望の単なる対象ではなく自立した存在でもあること、など、これまで考えてきたことと変わらないような気もします。

ただ言えることは、【湧き上がる感覚】に対する自分の感覚をより研ぎ澄ます必要があることと、人はみな、【湧き上がる感覚】に対する感受性を持ち合わせてると強く信じてみよう、とことでしょうか。

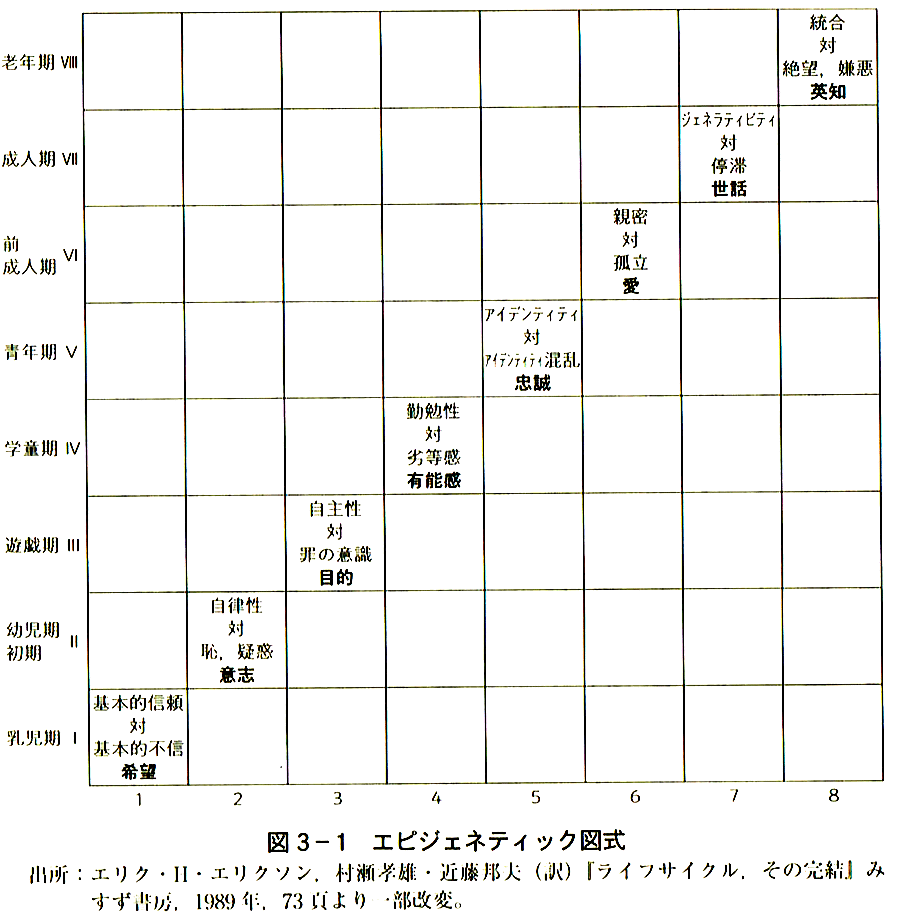

最後に、本書で紹介されているエリクソンの理論などは、いろいろと参考になりそうですので簡単にまとめておきたいと思います。

【補足メモ】エリクソンの発達段階とエンゲストロームの学習段階

・エリクソン(Erik Homburger Erikson 1902-1994)はアメリカの発達心理学社・精神分析家。

エリクソンの発達段階には、「乳児期」「幼児前期」「幼児後期」「学童期」「青年期」「成人期」「壮年期」「老年期」の8つがありますが、本書では前から4つが紹介されています。

第Ⅰ期「乳児期」:応答してもらえるという信頼感・安心感を培う。基本的信頼「自分(たち)は応答してもらえる存在なんだ」

第Ⅱ期「幼児前期」:信頼感・安心感を土台にして、自己決定を行う。自律性(自己決定)「自分(たち)のことは自分(たち)で決める」

第Ⅲ期「幼児後期」:自己決定を土台にして、自分(たち)がイメージする世界を、自分(たち)の手で(手動して)つくっていく。自主性「自分(たち)の世界をつくる」

第Ⅳ期「学童期」:自分(たち)の世界をつくる際に、仕上がりにこだわるようになる。そのこだわりを土台にして、道具・技術・知識を獲得する。勤勉性「道具・技術・知識を獲得する」

▲本書p.54

▲本書p.54

これらは主体性を育むプロセスと言えますが、これらの肯定的感覚には対応する否定的感覚があります。これらが同時にあることで生じる葛藤を乗り越えることで、人間的な強さを獲得すると言います。

▲本書p.104

▲本書p.104

・エンゲストロームはフィンランド生まれ(1948-)の教育学者で、学習の段階を5つに分けましたが、著者はそれらを下記のように書き換えています。

1.欲求段階→やりたい!

2.ダブルバインド→やりたいけど、やれない!

3.対象/動機の構成→やった!できた!

4.適用、一般化→いつでも、どこでも、やりこなせる

5.強化、反省→できるようになったことが周囲に波及する。感染「やりたい!」へ

このうち、エンゲストロームは第2の「やりたいけど、やれない!」を学びを生み出すキモとして重視していると言います。

例えば園においては、1から5の感染へとつながるループを通じて、絶えず「やりたいけど、やれない!」という葛藤が生まれるような状況が望まれるということかと思います。

ここには、葛藤を通じて、信頼感・安心感を獲得した上で、試行錯誤をしながら出来るようになっていく、というプロセスの循環があり、このような豊かなプロセスを経験した子どもたちは、あとは勝手に進んで行くのでしょう。

だから、著者は、学童期までに4つのこと(信頼しながら、自分で決め、自分でつくり、こだわっていく)が身につけばそれで良い、といいます。

ここで、【湧き上がる感覚】と【意識的な蓄積】を持ち出してみると、【意識的な蓄積】はエリクソンの第Ⅳ期および、エンゲストロームの3,4に対応していそうです。

そうすると、【意識的な蓄積】だけを重視した教育では、「信頼しながら、自分で決め、自分でつくり、」という前段階のプロセスから生まれる主体性、「やりたい!けどやれない!」と「できた!の感染」が抜け落ちてしまうように思います。つまり、学習の中から、生き生きとしたダイナミズムが失われる。

ここに、今、【湧き上がる感覚】を意識的に取り戻すことの意義があるのでは、と思います。

【補足メモ】手仕事について

先ほど和光のところで少し触れた手仕事について。

手仕事は「生活」の場と「学び」の場をつなぐ事ができるものだといいます。

手仕事には下手なやり方をすると上手くいかないので工夫を必要とする、という面があり、それが「型」となり、楽しさへとつながっていく。

また、その「型」や楽しさは、生命力に溢れた美しさをもつため、感染する。

また、手仕事は「本物」を相手にする必要がある、といいます。ここでいう本物とは「二面性をもつもの」という意味で、扱い方によっては毒にも薬にもなるもの、うまくいくか分からないし、場合によっては怪我をするかもしれない、という不安定なものです。この不安定さが、安定させたい、洗練させたい(「型」)という学習の起動力となります。

この意味では、先回りして危険性を取り除いた、安全に一定の使い方しかできない出来合いのオモチャは本物ではない、と言えそうです。

この手仕事の中には、エンゲストロームの学習の5段階が組み込まれています。(もしくは、組み込まれたものを手仕事と定義しているのかもしれません。)

それが、「生活」の場と「学び」の場をつなぐことを可能にするのでしょう。

先日、図書館で、昔の遊びを集めた本を借りて読んでみたのですが、昔は出来合いのオモチャを買ってもらえることは少なく、その辺にあるものを遊びに変える必要がありました。遊びがそのまま手仕事だった、と言えますが、その手仕事性の喪失が、子どもから「生活」を「学び」に変える機会を奪ってしまったため、意識的に「手仕事」のようなものを求める必要が生まれたのかもしれません。

ここで、私がなぜ、手仕事のようなものが必要だと考えるかというと、それが大人になっても必要だと考えるからです。

もし、「仕事ができる人はどんな人か?」と聞かれたとすると、「その辺のもので何とか出来る人」と答えます。

大人になってからの仕事で、すべて取り揃えてあるのでやってください、というものは少ないでしょう。(いや、これもどうだろうか・・・)

何かしら足りない状況を、どうにかすることが仕事だとするならば、子どもの頃にそういう経験を積んでない人は「使えない」とレッテルを貼られるかもしれません。

例えば、何か壊れたけれども、その辺の出っ張りとその辺のものを組み合わせれば、とりあえず使える状態に直せる状況がある、としましょう。そんな時に自分の子どもが、よくよく試しもせずにすぐに諦めるのを見れば「こいつはやばい」と心配になったりしないでしょうか。

(私が、ダイナミックラボのテンダーさんを尊敬するのは、この「その辺のもので何とかする」を行動の中心に置いていて、その能力がずば抜けているからです。ダイナミックラボの運営法人はその名も「一般社団法人その辺のもので生きる」ですね。また、田舎の人ほど「その辺のもので何とかする」は高いかもしれません。昔は当たり前の能力だったと思います。)

また、手仕事や「その辺のもので何とかする」ことそのものが、生きているという感覚、アクチュアリティに直結しているようにも思います。

リアリティとアクチュアリティが、「私が私である」という感覚、生きていくための基盤になるのであれば、それはやはり大切なものだと思います。

【補足メモ】応答とは何か

先に上げたリアリティとアクチャリティの関係は、本書では保育環境の中の音環境、具体的には残響音の長さについての論で紹介されていました。

つまり、残響音が長く、いろいろな音で塗りつぶされた状況では、アクチャリティを感じ取ることが難しい。(建築的な話題ですね。そのような状況では、「閑さや岩にしみ入る蝉の声」という句は生まれなかった。)

また、残響音が長いと育ちを支える応答も難しい。

この応答とは、例えば何かの音からアクチュアリティを感じる機会のある子どもに対して、1.その子どもに意識を向けたり、2.一緒に音を聴いたり、3.その子どもに同化するように聴いたり、といったことで、それが、その子どものアクチュアリティとリアリティの二重の世界を支えて「私が私である」という感覚を育むといいます。

つまり、子どもの育ちのためには、何かに没入したり、人と関わったりするのにちょうどよい塩梅が必要だということでしょう。全くの無音ではアクチュアリティに出会うことは出来ないですし、あまりに騒々しい塗りつぶされた状況だと、人との関わりが生まれる余地がない。

園舎などで、子どもだからと躍動感のある原色をたくさん使った空間をつくる、といったことはありがちだと思いますが、これも同様なことが言えるでしょう。

園舎に限らず、どんな建物でも、没入したり関わったりといった、アクチュアリティとリアリティを支えるのにちょうどよい塩梅があるのかもしれませんし、

「ちがう」「かかわる」「かわる」

終盤は、教育学者の大田堯氏の思想を読み解いていますが、その中で、「ちがう」「かかわる」「かわる」ということが紹介されています。

生命は、一つ一つの個体が「ちがう」し、それらは「かかわる」ことなしには生きられない。「ちがう」自分自身を守りながらも、環境と「かかわる」ことで生きていく。この内と外との矛盾/せめぎあいの中で折り合いをつけて「かわる」ことが、生命である、といいます。そこには「可能性を含めた不安定」がある。

これが、「ちがう」もの同士が、「かかわり」合うことで、自ら「かわる」という教育の基本原理へとつながっていくのですが、ここ最近考えている様々なこととを結び合わせるキーワードになりそうな予感がするのでここに書き残しておきます。(それについては別の機会に時間をかけて考えてみます。)

子どもを中心とした2つの矢印 B196『まちの保育園を知っていますか』(松本 理寿輝)

子どもを中心とした2つの矢印 B196『まちの保育園を知っていますか』(松本 理寿輝) ギブソンの理論を人間の社会性へと拡張する B187『アフォーダンスの心理学―生態心理学への道』(エドワード・S. リード)

ギブソンの理論を人間の社会性へと拡張する B187『アフォーダンスの心理学―生態心理学への道』(エドワード・S. リード) 保育の現場で「どうしてそうするのか」の原則を共有するために B199 『環境構成の理論と実践ー保育の専門性に基づいて』(高山静子)

保育の現場で「どうしてそうするのか」の原則を共有するために B199 『環境構成の理論と実践ー保育の専門性に基づいて』(高山静子) 生態学的な能動的態度に優れた人々 B190 『アトリエ・ワン コモナリティーズ ふるまいの生産』(アトリエ・ワン)

生態学的な能動的態度に優れた人々 B190 『アトリエ・ワン コモナリティーズ ふるまいの生産』(アトリエ・ワン)

出会う建築

出会う建築 動態再起論

動態再起論 環境配慮型ブランド

環境配慮型ブランド 不動産

不動産