コロナ禍においてどのような思想を持つことができるかが問われている B234『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(熊代 亨)

熊代 亨 (著)

熊代 亨 (著)

イースト・プレス (2020/6/17)

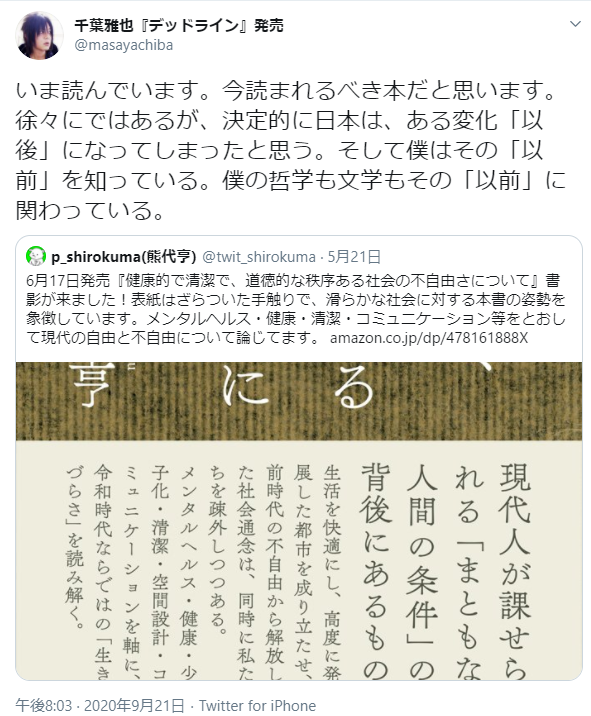

以前、千葉雅也氏のツイートで

というのを見かけ、気になったので購入しました。

始まりは違和感から

小学生の頃、近所の団地に住んでいた友達が、少し遠くの小綺麗な新興住宅地の小綺麗な家に引っ越したのですが、そこに初めて遊びに言った時に、自分の居場所がないような何とも言えない違和感を感じました。

また、大学生の頃、神戸で自分を透明な存在と呼ぶ少年が連続殺人事件を起こした時に、その違和感を思い出しました。

僕が建築について考えることはこの違和感からはじまっています。

それは、本書で繰り返し描かれる、「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて」の違和感と同類のものだったように思います。

しかし、本書を読んで、大学で建築を学び始めてから20年余りの間に、その違和感について次第に鈍感になり、いろいろな場面で規律と習慣に絡め取られてしまっている自分がいることにも気づかされました。そのことが全て間違っているとは思わないけれども、少なくとも自分の中の違和感には敏感であり続けたい。

違和感を語るだけでも始まらない

本書は終章を覗いては、ほとんどがその違和感について、どのように「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会」と自由を獲得してきたか、および、それによって課せられることになった不自由とは何かを描くことに充てられています。

それに対して、同じような違和感からスタートしている自分としては、(見てみると著者は僕と同い年でした)、その違和感については自分も感じているけれども、知りたいのその先、その違和感に対する処方箋もしくは処世術のようなものだったので、少しもどかしく感じたのも確かです。

逆に、生まれながら「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会」が成立しており、その規律と習慣が深く内面化されているような世代、その違和感のもととなるような時代を経験をしていないような世代にとっては、「あの頃は良かった」的な昔話に聞こえるかもしれない、とも感じました。

一人の精神科医が描ける社会のラフスケッチには限界があり、本書もまさにラフと言う他ない。(中略)・・・について書き続けてきた私が、間違いを恐れず、社会の全体像をラフスケッチするしかあるまい。(p.6)

と、著者自身が書いているように、本書はあくまでラフスケッチであり、それを承知の上で全体をスケッチしようと試みた著者の勇気には敬意を表したいと思います。

しかし、それが著者の役割ではないのは知りつつあえて言うならば、やはり、多くの人にこの問題提起を届けるためには、問題を一度抽象化して描き切るような作業が必要なように思います。

(そういう点で、千葉雅也氏をフォローしているのは問題を鋭く抽象化して見せるような力強さを感じるツイートが多いからだったりしますし、氏が紹介していたからこそ本書を購入した、というのもあります。氏の発言などを思い浮かべながら本書を読めたことは良かったと思います。)

コロナ禍においてはこの違和感に向き合わざるを得なくなる

千葉氏が紹介していたから、という理由の他に、本書を買ってみようと思ったもう一つの理由がありました。

それは、コロナ禍において、「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会」はますます要請されるようになっていますが、それに対して我々はどのような思想を持つことができるか、を考えたかったからです。

資本主義・個人主義・社会契約が「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会」を当たり前なものとして規範化していく中で、我々は別の不自由さを与えられますが、コロナは、その規範化をますます進展させていくでしょう。しかし、そのことが、「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会」でなければならないという不自由さを鮮明に浮かび上がらせながら、大本にある資本主義自体に深刻なダメージを与え続けることになります。

そんな中で、我々が行きていくためには、資本主義・個人主義・社会契約による「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会」とそれがもたらす不自由さの間にある矛盾と向き合わざるを得ません。もし、その不自由さをそのままにしていてはそれこそ経済が成り立たなくなってしまいます。

そのために、その矛盾を抱えたままそれを乗り越えるような新たな思想が求められるように思いますし、多くの人が知恵を絞った結果として新たな思想が生まれるようにも思います。

その思想は蓄積されてきたある種の生き難さを吹き飛ばすような、爽快なものになるような気がしますし、そうあって欲しいと願います。

新たな公共空間の成立に向けて

本書では空間設計(アーキテクチャ)に関する議論が取り上げられていますが、建築の根源的な問題だと思います。

先の、「その矛盾を抱えたままそれを乗り越えるような新たな思想」を考えるための抽象的な議論の一つとして、『公共空間の政治理論』の「公共空間の成立条件とは何か?」という問いはヒントになるかもしれません。

ネオリベラリズムもしくはグローバリズムにおいては自由は求めるものではなく、課されるものになり、公共空間を奪われた開かれた世界では、互いの間に生じた摩擦を緩和することが出来なくなります。 そして、人々は無摩擦空間をどこまでも求め、互いに疎遠になっていく(疎遠化)と同時に、身近な他者に一致状態を求めるようになります(一体化)。(オノケン│太田則宏建築事務所 » 脆弱性を受け入れ隙間を捉える B207『公共空間の政治理論』(篠原 雅武))

公共空間の持つ中心性はさまざまな要素を集積し出会わせていく作用から、異物を除去し全体化する作用へと変容していきますが、それに伴い、秩序・安全を手に入れながら、不確かなもの、脆弱性を手放していきます。今回のコロナは不確かなものを手放してきたことによる非常時の脆さ、レジリエンスの低下を顕にしたと言えるかもしれません。

バトラーは「不確かな生」で脆弱性の縮減、すなわち安全によって失われるものの意味を考える。 脆弱性は他者との関わりが不確かで解体しかねない状態、および関わる個々人が互いに傷つけられかねない状態であることだが、実はそれは我々の生を構成する条件であり、それが安全によって失われると言う。 相互扶助と傷つけ合う可能性の両義性を共有しながら他者との関わりに置いて脆弱性を生きることが生にとって必要なのであり、そのようにして生きていかざるを得ないということこそが、脆弱性の要請する政治なのである。(オノケン│太田則宏建築事務所 » 脆弱性を受け入れ隙間を捉える B207『公共空間の政治理論』(篠原 雅武))

予期不可能なものを期待できることが、アーレントの公共空間における行為が行為であるための条件であり、安全という概念と引き換えに未来を放棄した私有空間はこの条件に反する。

さらに、この私有空間では危険が除去されているだけでなく、脆弱性を示しそうな現れが不可視化されコントロールされている。そこで阻止されているのは、耐え難い何かを知覚し判断していくための空間である。

現代の政治的活動は私有化された空間の外部に真実の公共空間を新たに創出するというよりは、支配的である現れ方の秩序に働きかけその変容を促すこと。身近なところにある、均質化の過程とそれが及ばないところの隙間に気付き、立ち止まって考えることである。

「健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会」が公共空間たり得なくなっているのだとすると、不確かなもの、脆弱性を受け入れつつ、秩序ある社会の均質化の及ばない隙間を見つけ変容を促すような行為を模索し続けることが、今必要なのかもしれません。

それは、我々が不確かな生をどう生きるか、という抽象的な問題であると同時に、このコロナ禍の中でどうsurviveしていくかという具体的な問題に関わることだと思いますし、それを実践し始めている人もたくさんいるように思います。

脆さの中に運動性を見出す B284『生きられたニュータウン -未来空間の哲学-』(篠原雅武)

脆さの中に運動性を見出す B284『生きられたニュータウン -未来空間の哲学-』(篠原雅武) 脆弱性を受け入れ隙間を捉える B207『公共空間の政治理論』(篠原 雅武)

脆弱性を受け入れ隙間を捉える B207『公共空間の政治理論』(篠原 雅武) 新しいバカを携えて環境に飛び込もう B211『勉強の哲学 来たるべきバカのために』(千葉 雅也)

新しいバカを携えて環境に飛び込もう B211『勉強の哲学 来たるべきバカのために』(千葉 雅也) あらゆるものが、ただそこにあってよい B212『複数性のエコロジー 人間ならざるものの環境哲学』(篠原 雅武)

あらゆるものが、ただそこにあってよい B212『複数性のエコロジー 人間ならざるものの環境哲学』(篠原 雅武)

出会う建築

出会う建築 動態再起論

動態再起論 環境配慮型ブランド

環境配慮型ブランド 不動産

不動産