環境の探索と編集 B329『恐れのない組織――「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす』(エイミー・C・エドモンドソン)

エイミー・C・エドモンドソン (著)

エイミー・C・エドモンドソン (著)英治出版 (2021/2/3)

前回に引き続き、今では古典とも言えそうな本を読んでみた。

目次

沈黙こそ最大のリスク

前回の『モチベーション3.0』では、管理(Management)から自律(Autonomy)への転換がVUCA時代には不可欠であることが分かった。

ただし、自律の力が発揮されるかどうかは、結局その環境次第である。

今回取り上げる『恐れのない組織』は、その環境をどう整えるかを扱った本であり、ここで登場するのが「心理的安全性(Psychological Safety)」という概念だ。

いまやVUCA時代の組織論では古典、あるいは前提条件のように語られるキーワードだが、実践の場ではまだ十分に理解されていないし、誤解も多い。

「心理的安全性」と聞くと、単に居心地のよさや仲良しの雰囲気を想像してしまうが、エドモンドソンのいうそれはむしろ逆である。

「黙っている方が安全だ」とメンバーが感じてしまう組織こそ最大のリスクを抱える、という視点だ。

沈黙は失敗の隠蔽にもなり、可能性の芽を摘み取ることにもなる。

もちろん、そこには「隠れた可能性」をどう引き出すかというポジティブな側面もある。

だからこそ心理的安全性は、リスクを共有できる環境であると同時に、可能性を探り合える環境でもある。

ここからはまず、エドモンドソンが心理的安全性をどう定義し、どのような誤解があるのかを整理してみたい。

心理的安全性の定義と誤解

エドモンドソンが定義する心理的安全性(Psychological Safety)とは、「このチームでは率直に発言しても、無知に見られたり、拒絶されたり、罰せられたりしない」という確信をメンバーが持てる状態を指す。

誤解されがちなのは、「心理的に安全=居心地の良さ、仲良しクラブのような雰囲気」だと考えてしまうことだ。

しかし実際は逆で、心理的安全性が高い環境とは、むしろリスクを取って発言したり、失敗を共有したりできる場のことを意味している。

エドモンドソンは、心理的安全性がなければ次のようなことが起こると指摘する。

- メンバーは「黙っているのが一番安全」と考える

- その結果、リスクは表に出ず、学びの機会も失われる

- イノベーションは起きず、変化に適応できない

一方で、心理的安全性がある組織では、次のような循環が生まれる。

- メンバーが安心して疑問や違和感を口にできる

- 失敗やリスクが早めに共有され、学びの機会となる

- 小さな声やアイデアが集まり、大きな変化を生み出す可能性につながる

エドモンドソンはこの考えを裏付けるために、医療現場や航空業界の調査を紹介している。

表面的には「報告件数が多い病院=事故が多い」と見えるが、実際には「報告件数が多い病院=心理的安全性が高く、改善の機会を得ている」という逆説的な現象がある。

つまり、リスクや失敗が「なかったこと」にされる環境こそが最も危険なのだ。

心理的安全性とは、ぬるま湯の安心感ではなく、学習と挑戦の土台なのである。

心理的安全性を育むために

心理的安全性は「ただ仲良くしよう」といった心がけだけで生まれるものではない。

リーダーやチームには、それを支える仕組みや言葉が必要になる。

エドモンドソンは具体的な実践として、

- 問いを立てる(率直な声を引き出す質問を投げかける)

- 失敗を共有する(リーダー自身も弱さを見せることで学びを促す)

- 声を歓迎する(出てきた意見やリスクを否定せず受け止める)

といった振る舞いを挙げている。

また、モリスが提案する「心理的安全性を高めるためのツールキット」を紹介しており、これは大きく ①土台を作る、②参加を求める、③生産的に対応する の3つに分類できるとする。

その中でも最初の「土台を作る」で紹介された仕事のフレーミングが特に重要だと感じた。

人は、組織の学習と挑戦のためにこうしましょう、と提案しても簡単に振る舞いが変わるとは思えない。

フレーミングの肝は、直接的に「こうしろ」と枠を押し付けるのではなく、背景の意味を書き換えることによって、メンバーの行動が自然に変わっていく点にあるし、そのためのスキルが求められる。

心理的安全性の「土台を作る」とは、まさにこのフレーミングの積み重ねを通じて、黙るよりも声を上げる方が自然で、かつ価値があると感じられる環境を形づくることなのだと思う。(これについては河本英夫をからめて後述する)

「発言の権利」ではなく「探索と共有の責任」

心理的安全性はぬるま湯的な理論だと誤解されがちのようだ。

しかし、私が思うに心理的安全性は「好きに発言してよい」という権利の話ではなく、むしろ責任の話なのだと思う。

とりわけ仕組みが未成熟な組織では、リスクも可能性も表に出ていない。だからこそメンバーには、自分の置かれた環境で違和感や気づきを積極的に探索し、全体への貢献として共有する責任がある。これは権利ではなく責任だ。

沈黙は安全ではなく、未然防止と創発の機会を失わせるコストになるし、責任が果たせなければ組織の存続自体が危うくなる。

同時に、その責任を“やらされ感”ではなく自律的・自発的(管理から自律へ)に果たせるよう、環境をフレーミングしていく責任はリーダーにある。組織としての可能性やリスクを探索し改善していくことの意味を浮かび上がらせることを自律的な行動の喜びへと紐づけていく――その意味づけが、メンバーの振る舞いを自然に変えていく。

そしてリーダーには、それらを判断し、実際の行動へと結びつける責任がある。

ここで重要なのは、メンバーは提案や発見を探索し、提供する責任はあるが、その提案の採否・実行に関しては最終責任は持たないということだ。判断と実行の責任はリーダーにある。だからこそ、安心して提案が可能になるし、逆に提案が採用されなかったからといって腐る必要もない。

まとめると、

- メンバー

- 自分の置かれた環境で違和感や気づきを積極的に探索し、全体への貢献として共有する責任がある。

- その提案の採否・実行に関しては最終責任は持たない。

- リーダー

- メンバーが責任を自律的・自発的(管理から自律へ)に果たせるよう、環境をフレーミングしていく責任を負う。

- 判断と実行に対して責任を持つ。

となるだろうか。

要するに、心理的安全性とは「ぬるま湯の安心」ではなく、メンバーとリーダーがそれぞれの責任を果たすための土台だといえる。

そして、この構造はどんな組織にも当てはまるけれど、特に仕組みがまだ固まっていないスタートアップや小さなチームでは、隠れたリスクや可能性がそのまま致命傷にも飛躍のチャンスにもなりうる。

だからこそ、この考え方を自分の現場にどう落とし込むかが大事になる。

現場に引き付けて考える

建築のプロジェクトでもスタートアップのような小さな組織でも、仕組みが安定していないぶん、表に出ないリスクや可能性がそこかしこに潜んでいる。設計段階で共有されなかった違和感が後になって大きな問題に発展することもあれば、ふとした気づきがプロジェクト全体を前進させるきっかけになることもある。

繰り返すが、心理的安全性はもはや前提として組織が備えておくべき土台だ。声が出るかどうか、可能性や違和感を感じ取れるかどうかが成否を分け、その声をどう受け止めて判断につなげるかがリーダーの責任を試す。

まだ自分にとっては模索の段階にすぎないけれど、心理的安全性という考え方をひとつの指針として、日々の現場で確かめていきたい。

アフォーダンス・オートポイエーシスと心理的安全性

おまけと言ってはなんだけど、最後に私のライフワークでもあるアフォーダンスやオートポイエーシス探究と、今回の話が深く関連していそうなので少し触れて置きたい。

環境の意味と価値、探索について

「出会う建築」の元になった「おいしい知覚」の前提を簡単にまとめるとこうなる。

人(あるいは動物)は環境の中にある意味と価値を感じ取り行為に結びつけることで生きている。

環境の中から自らの行為に結びつくものを感じ取れればそれは意味になるし、それが自分の生存や喜びなどに対して有利に働くのであれば、それは価値となる。

生命は、その意味や価値をうまく読み取り利用することで生き延び、命をつないできた。だからこそ、人は意味や価値を見つけること自体に喜びを感じるようになったのだと思う。

また、アフォーダンスを環境の中にある固定された情報を受け取る受動的な関係と誤解されていることが多いがおそらくそうではない。

人は能動的に環境を探索し、意味や価値を読み取る。その結果は探索能力やその人自身のスキルに大きく左右され、同じ環境にいても人によって見える意味や価値は全く異なる(ユクスキュルの環世界。クライマーにとっては崖は移動可能な媒体だが、多くの人には背もたれにしかならないかもしれない)。

つまり、アフォーダンスは固定的なものではなく、関係性の中から創発するものだといえる。

組織とアフォーダンス

ここまでは前置きだが、すでに話の流れから予想できたかもしれない。これはそのまま組織にも当てはまる。

組織を生命体のように捉えると、生き残るためには環境の中から意味や価値を読み取り、それを行為へと結びつけることが鍵となる。

しかも、その意味や価値は人によって異なる。だからこそ、多様なスキルを持つメンバーがいること、個々の探索能力が優れていることが重要になる。そして、それらの意味や価値を利用可能な状態にする必要がある。

つまり、多様なメンバーが自律的に環境を探索し――自律性――、得られた意味や価値を安心して共有できる環境――心理的安全性――が不可欠なのだ。今回の議論とここで自然に重なる。

オートポイエーシスと仕事のフレーミング

仕事をどうフレーミングするか―それを考えた時に河本英夫が頭に浮かんだ。

例えばスキーのジャンプを行うとき、重心が後ろに残って飛距離が出ないことがある。コーチは観察しているのだから、踏切のタイミングが少し遅く、重心が後ろに残っている事実はただちにわかる。そこで重心を少し前に出すようにと指示したとする。ところが行為者は、時速90キロもの速度で踏み切るのだから、「重心を少し前に出す」という指示が、どうすることか分からないのである。観察で理解できていることが、どうすることなのかの指示になっていない。そこで行為者本人にとって、プロセスのさなかで選択肢のある動作についての指示が必要になる。かつて名ジャンパーだった八木宏和コーチは、踏み切る瞬間に見ている視線の位置を10センチ先を見るようにと言う指示を出している。ジャンパーは、踏み切る瞬間に自分の着地する位置、すなわち100メートルほど先を見ているはずだが、その視線の位置を10センチ前に出すようにというのである。これによって踏み切るタイミングが少し早くなる。観察者は、一般の動作のさなかでの選択を指示していない。ところが身体行為者は、そのつどプロセスのさなかでの選択をつうじて、行為を形成していく以外にないのである。(中略)介入者に形成しようとする能力を直接支持するのではなく、別のより簡便な課題を実行させながら、能力形成を同時進行課題とするのである。(『〈わたし〉の哲学 オートポイエーシス入門 』河本 英夫)

これは直接的に「目的」に働きかけるのではなく、自然に目的に近づくような別の回路を提示するという分かりやすい例だ。

「リスクを必ず報告せよ」「もっと積極的に発言せよ」と命じても、いきなり心理的安全性は生まれないし、そのような行為は長く続かないだろう。

子育てをしている人なら同意できると思うけれども、子どもに直接的にこうしろ、こう育て、と言ってもその通りに育たない(むしろ逆効果になる)のが世の常で、それと同じだ。

そうではなく、別の回路を提示する。

相手が(前時代的な)歯車であれば直接的な指示でも問題ないだろう。しかし、VUCA次代に対応した自律性と心理的安全性を前提とする場合には大きな問題となる。

オートポイエーシスは自律的なシステムであり、直接コントロールすることはできないし、結果を事前に知ることもできない、というのが前提である。(まさに、今扱おうとしている人間がそうであるように)

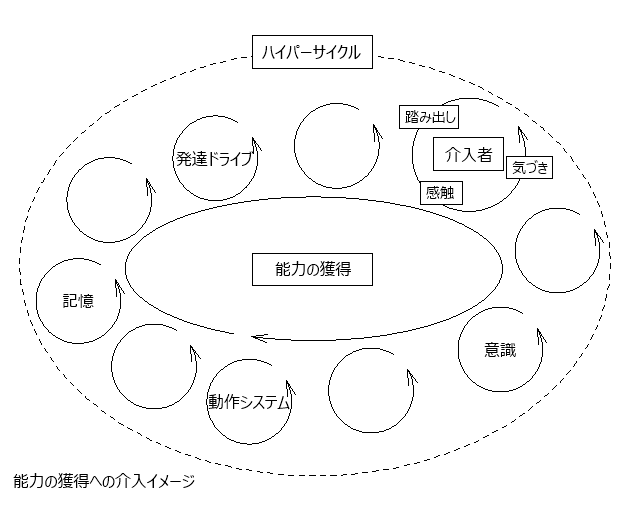

河本英夫はハイパーサイクルという概念から次のように述べる。

このような場合、直接能力を形成させようとしてもうまくいかない。この治療の目標の設定は、第一のプログラムに相当する。ところが第一のプログラムに沿うように治療設定したのでは、形成プロセスを誘導することはできない。そこで治療目標を決めて、一度それを括弧入れする。そして形成プロセスを誘導できる場面で、形成プロセスを進め、結果として「目標」がおのずと達成されるように組み立てることが必要となる。(実践的な知としてのオートポイエーシス B225『損傷したシステムはいかに創発・再生するか: オートポイエーシスの第五領域』(河本 英夫) – オノケン│太田則宏建築事務所)

つまり、自律性を持ったシステムを相手にする場合、外部から「直接操作」することはシステム的にできないと受け入れ、直接的な目的を「括弧入れ」し、条件を整える/環境を変える/フレーミングするなどによって、自然に目的に近づくような別の回路を提示することを考える必要がある。

これはこれまでの「管理」が染み込んでしまっている私たちには簡単なことではないし、それ相応のスキルが要求されるのだと思う。

直接操作ではなく、条件を整える

結局のところ、オートポイエーシス的な視点からすれば、人や組織を「直接コントロールする」ことは不可能だ。

私たちができるのは、あくまで条件を整えることに尽きる。つまり、環境をフレーミングし、別の回路をそっと提示することで、システム自身が自律的に変化を起こすように仕向けるのだ。

これは従来の「管理」とはまったく発想が異なる。管理は直接的に「こうせよ」と命じるが、フレーミングは背景を編集することで、メンバーの探索や学びを自然に引き出す。

そしてそのプロセスは、事前に完全に予測することはできない。結果は、システム自身が動きながら立ち現れてくる。だからこそ、管理者やリーダーに求められるのは「支配する力」ではなく、場を整え、循環を起こす力だといえる。

心理的安全性を育むとは、単に「安心感を与える」ことではなく、このような間接的な介入のデザインでもある。沈黙を破って声を出す方が自然であり、価値があると感じられるような背景を築くこと。

その積み重ねが、VUCA時代における自律的で創造的な組織を形づくる土台になるのだと思う。

憧れのヒューリスティック B328『モチベーション3.0 持続する「やる気!」をいかに引き出すか』(ダニエル・ピンク)

憧れのヒューリスティック B328『モチベーション3.0 持続する「やる気!」をいかに引き出すか』(ダニエル・ピンク) B047 『アフォーダンス-新しい認知の理論』

B047 『アフォーダンス-新しい認知の理論』 二-二十三 建築―出会いの瞬間

二-二十三 建築―出会いの瞬間 空間と生活の中で学ぶことの大切さ B200『11の子どもの家: 象の保育園・幼稚園・こども園』(象設計集団)

空間と生活の中で学ぶことの大切さ B200『11の子どもの家: 象の保育園・幼稚園・こども園』(象設計集団)

出会う建築

出会う建築 動態再起論

動態再起論 環境配慮型ブランド

環境配慮型ブランド 不動産

不動産