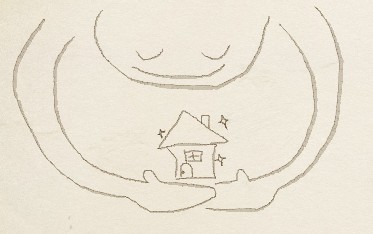

『手のひらの上にのる小さな宝物』である。

それだけでいいと言える何かを見つけ、狭さを豊かさへと転化すること。

■オノケンノート ≫ B089 『space 狭小住宅:日本の解決法』

積極的な狭さ、なのであり”楽しめる”ことがキーなのだ。(中略)

そのときの”狭さ”をどうやって”楽しさ”へ転化するか。

例え少し面積が小さくなっても、単に広いだけの安作りの家ではなく、まるで『手のひらの上にのる小さな宝物』のように大切に思える家ができるのであれば、それはすばらしいことだと考えます。

がらくたは投げ捨ててしまえ。ただ必要なものだけを積み込んで-生活の舟を軽やかにしたまえ。簡素な家庭、素朴な楽しみ、一人か二人の心の友、愛する者と愛してくれる者、一匹の猫、一匹の犬、一本か二本の愛用のパイプ、必要なだけの衣料と食料、それに必要より少し多めの酒があればそれでよいのだ。(『ボートの三人男』より)

必ずしも狭いのが良い、ということではありませんが、狭いという価値も広いという価値と並列に扱ったほうが可能性が広がると思います。

■オノケンノート ≫ B028 『平成15年度バリアフリー研修会講演録』

一つの軸では線的な「評価」しか出来なかったものが、2つの軸とすることによって面的になり、そのあらわすものは「評価」ではなく個々のポジション、「個性」となるように思う。

例えば「家、住まうということを考える」ということは、「軸を発見する」ということではないだろうか。

B078 『住宅読本』

B078 『住宅読本』 探索環境保障理論と個性 B315『私たちのまちの園になる: 地域と共にある園をつくる』(松本 理寿輝,秋田 喜代美)

探索環境保障理論と個性 B315『私たちのまちの園になる: 地域と共にある園をつくる』(松本 理寿輝,秋田 喜代美) B028 『平成15年度バリアフリー研修会講演録』

B028 『平成15年度バリアフリー研修会講演録』 発達はエキサイティングで面白い B197-198『発達がわかれば子どもが見える―0歳から就学までの目からウロコの保育実践』(乳幼児保育研究会)『0歳~6歳子どもの発達と保育の本 』(河原紀子)

発達はエキサイティングで面白い B197-198『発達がわかれば子どもが見える―0歳から就学までの目からウロコの保育実践』(乳幼児保育研究会)『0歳~6歳子どもの発達と保育の本 』(河原紀子)

出会う建築

出会う建築 動態再起論

動態再起論 環境配慮型ブランド

環境配慮型ブランド 不動産

不動産