生命との応答実践 B305『よくわかる イネの生理と栽培』(農山漁村文化協会)

農山漁村文化協会 編 (著)

農山漁村文化協会 編 (著)

農山漁村文化協会 (2018/6/20)

ひょんなことから田んぼをすることになったので、試しに買ってみた数冊のうちの一つ。

本書は1965年に発行された『イネの生理と栽培』(岡島秀夫)をもとに農文協があらたに構成したもの。

稲については全くの素人である私は、何をどう考えてどういう判断をすれば良いか全く分かっていなかったのだけれども、タイトルの通り、稲の生理を科学的に説明しながら栽培の原理につなげていく本書はまさに求めていたものだった。

青田六石米二石

本書で書かれていることは、昔の米づくりの名人が言ったという「青田六石米二石」という言葉に凝縮されていそうだ。

穂が出る前に、田んぼが六石(900kg)も採れそうなくらい青々とした立派な出来になっていたら、肝心の米の収量は二石(300kg)しか採れない、という皮肉で、「青田づくりの名人」と揶揄されることになるという。

素人目には、青々とした立派な田んぼを見れば、うまくいったと満足しそうなものだけれども、それだと肝心の穂を実らせるころには過繁茂な日陰を作る状態になってしまい、各部が光合成を含めたそれぞれの役割を果たせず、結局は実りが少なくなるそうなのである。

青田の状態では例えみすぼらしく見えても、穂を実らせる段で最大限の能力を発揮できる状態に持っていくことが、現代の米づくりの極意のようなのだ。

そのために、水や栄養素、稲の各組織やホルモンが、どの段階でどういう役割をになっているか、ということを理解することが重要で、そのことがコンパクトに纏められているのは、本当にありがたい。

(一度、自分でまとめてそれらの関係性を消化する必要があるけれども。)

生命との応答

このことは、これまで環境について考えてきたことと無関係ではなく、さまざまなところでつながっている。

もちろん、本書で解説されている稲作りは、一定の面積の中で収量を最大化することが目的として想定されており、自然本来のあり方からはずれるかもしれない。

しかし、自然そのものを理解しなければ、それはなし得ないし、そこで行われるのは、自然を完全にコントロールする、というよりは、自然と人の関わりを調整することにすぎない、という姿勢も重要なように思われる。

また、理解が進めば何を目指すかは、人それぞれに開かれている。

例え理屈を理解したとしても、私には状況を判断する目がまだないため、最初からうまくいくとは思っていない。しかし、だからこそ、自然と応答を繰り返しながら環境をつくりあげていくという実践もしくは練習としては意味があるような気がしている。

理屈と実践の両面で、植物が環境とどのような応答をしているのかを理解することも建築の設計につながっていくはずだ。

例えば、これまで考えてきたこととリンクしたことを二つあげてみると、一つは光合成を中心とした植物のはたらきである。

実際、植物は炭酸ガスを吸収して酸素をだすので、古くから空気の浄化剤と考えられていたのですが、その後の研究によって、炭酸ガスが固定されるとき出てくる酸素は、炭酸ガスからではなく、水の分解によって出てくることが分かりました。つまり、光合成の時の光の主要なはたらきは、光が炭酸ガスを分解することではなく、水を分解することだったわけです。(p.61)

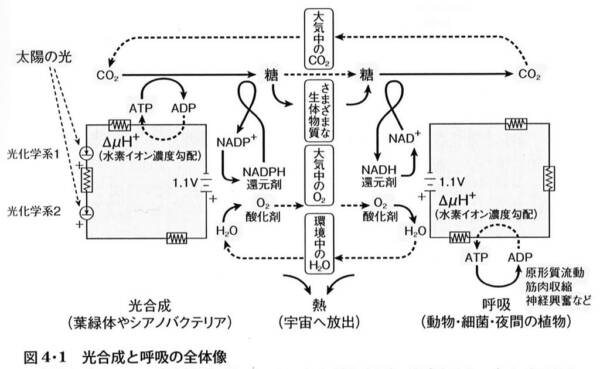

これは、光合成における水の重要性を説明する部分だけれども、以前見た下の図を思い出さなければ理解は難しかったかもしれない。

▲『エントロピーから読み解く生物学: めぐりめぐむ わきあがる生命』(佐藤 直樹)より

太陽光から得たエネルギーによって水を酸素に分解する。その際の還元剤の作用を利用して、一方でCO2が糖に変換されるわけだけれども、このことは水がなければ光合成は進まないことも示していて、稲作りの大事なポイントにもなっている。さらには、エントロピーやエクセルギーの概念を用いればよりイメージはクリアになるだろう。(そして、そのイメージはどこかで建築に役立つはずである)

もう一つは、アピカルドミナンシー現象である。

これをむずかしい言葉でいうと「アピカルドミナンシー」という現象で、片方が優先しているときには、もう一方は制御物質を出しておさえてしまう関係をいいます。ですから、イネがぐんぐん伸びている時に、上の方の葉を切ってしまえば、分げつが盛んになってきます。少なくとも、親茎がぐんぐん伸びる条件は、一方で分げつを出さない条件を持っているということです。(p.108)

「青田六石米二石」を避け、穂を実らせる段で最大限の能力を発揮できる状態に持っていくために、葉の長さや分げつ数を調整するわけだけれども、これはその時に理解が必要な部分である。

これに限らず、稲作りはさまざまな相反する条件とどう関わっていくか、という臨機応変な姿勢が重要になってくることが、本書読めば分かってくる。(最初に肥料をドバッとあげておけば上手くいく、というものではないようなのだ)

これは、まさに相反する世界の矛盾を調停していかなければならない、人新世を生きる現代人に突きつけられた問題に重なるのだ、というのはさておき、この時に、ハッと頭に浮かんだのが、大地の再生の”風の草刈り”や木の剪定の手法だ。

アピカルドミナンシーについては、日本語の解説は少なそうだけれども、見つけた論文から抜粋してみる。

Apical dominance は日本語では頂芽優勢 (先) とされているが、植物のシュート (苗条、枝条) の上 (先) 端部分によって側芽の生長が抑制されていることを言う。このことは、生長 中のシュートの先端部分が取り除かれたり、その生 長が阻害されたりするとそれまで生長の抑えられていた側芽が生長を始めることから容易に理解される。このため頂芽優勢はときには側芽抑制とも呼ばれたりする。この頂芽優勢は植物生理学ではかなり以前からのテーマであり, したがって数多くの研究報告がありながら今だに最終的な解答の得られていない問題でもある。また頂芽優勢に関 する総説は1975年以降に限っても,主に草本植物を 対象とする, 異なる立場からのものがいくつも出されている

(『総説 木本植物における頂芽優勢,頂芽支配,梢端優先(勢)と基部優先(勢)一生長と樹形形成との係わり合い』(鈴木 健夫))

草刈りや剪定などにおいて、頂部を刈ることで植物のふるまいが変わることは聞いていたけれども、それに関する理論にどのようなものがあるかは知らなかった。Apical dominanceというワードを知れたということは、そのふるまいの原理をより知る可能性が開かれたということなのだけれども、そのことと稲作りが密接に関係していることも実践に意味を与える。(といっても、稲作りで葉の先端を一つ一つ刈り取るようなことはおそらくない。)

稲作りはまだ、それほど本腰を入れてやるつもりではないけれども、未知の領域だけに、これから先どんな発見があるか分からない。

不安もあるけれども、とても楽しみだ。

水と空気の流れを取り戻すために何ができるか B280『「大地の再生」実践マニュアル: 空気と水の浸透循環を回復する』(矢野 智徳)

水と空気の流れを取り戻すために何ができるか B280『「大地の再生」実践マニュアル: 空気と水の浸透循環を回復する』(矢野 智徳) B092 『コート・ハウス論―その親密なる空間』

B092 『コート・ハウス論―その親密なる空間』 B104 『シラス物語―二十一世紀の民家をつくる』

B104 『シラス物語―二十一世紀の民家をつくる』 流れの宿命を引き受けるには B299『生物と無生物のあいだ』(福岡 伸一)

流れの宿命を引き受けるには B299『生物と無生物のあいだ』(福岡 伸一)

出会う建築

出会う建築 動態再起論

動態再起論 環境配慮型ブランド

環境配慮型ブランド 不動産

不動産